近年来,孤独是新闻中的常客,在前新冠时代常常被描述成一种流行病。然而今天,我们正真实地处在一场全球健康危机之中,语境悄然转变。在一些人看来,社交隔离让他们得以“独处”(solitude),如此状态比“孤独”(loneliness)要好得多——当然,这么想的人几乎都有稳定的收入来源和舒适的小窝。社交媒体上处处可见这两个词的对比,大谈独处之趣。萨拉·梅特兰(Sara Maitland)独居在苏格兰西南部乡村,在作品《独处的艺术》中指导人们如何“享受独处,因为这和孤独截然不同”。

独处与孤独产生分野是一个现代性的产物,直到19世纪才出现。几千年来,“孤独”(solitude)包含双重含义。1621年,牛津大学教授罗伯特· 伯顿在《忧郁的解剖》(The Anatomy of Melancholy )中纵观了几百年来的思想,总结道,孤独是“有所裨益的冥想与沉思”,同时也是叫人憔悴的抑郁。如此模棱两可的说法无独有偶,有的人认为,即便是对人最为有利的孤独也潜藏着可怕的风险。隐居的苦行僧会堕入倦怠(acedia),隐居的学者和诗人常缠斗在“狂热的想象”中。鲁滨逊·克鲁索在岛上独居,虽然每天都在为生存忙碌,时而能够得到精神启迪,但种种苦难与孤独也排山倒海地涌来。孤独是永恒的,它的形式远比乐观独居主义者的想象要丰富得多。孤独也是政治化的,如今比以往更甚。

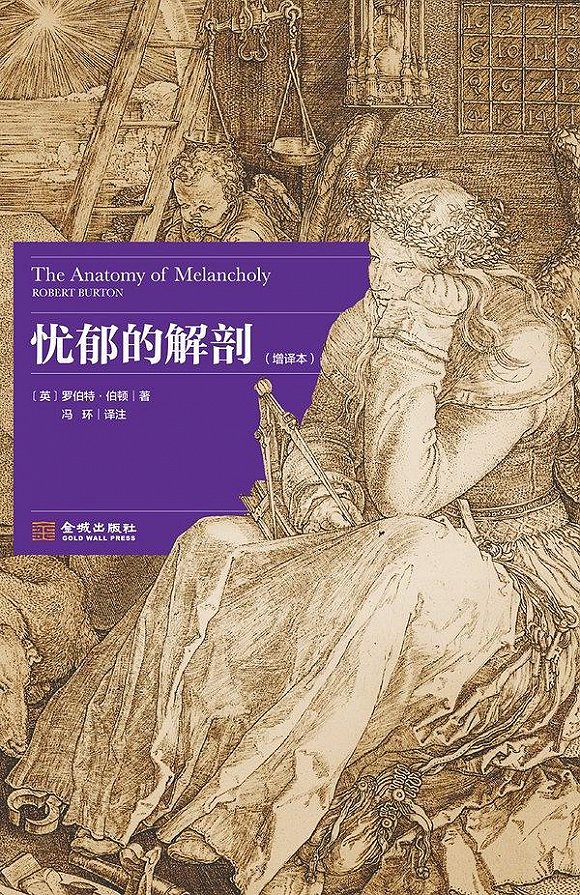

《忧郁的解剖》 [英]罗伯特·伯顿 著 冯环 译 金城出版社 2018-8

1951年汉娜·阿伦特对孤立-孤独之分提出了最为惊人的一种阐释。在《极权主义的起源》中,她认为,孤立就是“我一个人的共同行动”(alone together with oneself),她追随苏格拉底的理论,将其定义为一种思想中的内在对话(internal dialogue)。然而极权主义的崛起将这种“合二为一”的孤立状态取代了,加之以“孤独”。恐怖阴云下的人们开始“相互孤立”,他们感到自己被所有的人类同伴遗弃,进而理性思维让步于残忍无情的极权主义逻辑。人们触发了两种感受,既丢掉了自我,也丢掉了世界。绝对的孤独是极权主义的根源,它“摧毁了所有人的共同生活”。

《纽约客》记者玛莎·格森(Masha Gessen)认为,阿伦特一语成谶。虽然美国还不是一个极权主义国家,但疫情隔离期间她看到了许多政治带来的恐惧。按照阿伦特的说法,这些恐怖让她脱离了自己的思想,陷入一个“悲伤而愚笨”的状态,被动而孤独,公共空间与共同行动变得艰险重重。格森不禁发问,“这样的时代,政治会走向何方?”

警察的监管下,纪念乔治·弗洛伊德的示威群众大步经过华盛顿纪念碑 图片来源:Brendan Smialowski/AFP/Getty Images

在格森的文章发表一周后,乔治·弗洛伊德被警察杀害,燃起世界各地群众心中的怒火,他们纷纷走上街头。其中大多都是年轻人,许多人都戴着口罩。尽管如此,上街集会依然得冒着生命危险。黑人的生命太重要了,他们无法袖手旁观。面对这样的勇气,英国政府给出了怎样的回报?只是一次“官方正式调查”罢了——在二十年中已经有七次这样的调查。这一次主导人是鲍里斯·约翰逊的忠实拥趸,声称体制化种族主义是子虚乌有。我们于是必须再度审视这个问题:“这样的时代,政治会走向何方?”

对阿伦特和格森来说,当人们失去了意识的自我,当恐慌代替了独立的思考,孤独就油然而生了。这种解释太考验大脑了。英国著名精神分析学家唐纳德·温尼科特(Donald Winnicott)的经典观点是,独处之所以还能忍受,是因为人们还能拥有关怀。1958年,温尼科特指出,人之所以能够忍受孤独,甚至乐在其中,是因为在童年早期的时候获得了父母(通常是母亲)的照料。当孩子逐渐成长,这种关爱便内化了,当他们独处的时候,便能发酵成一种自我陪伴。这种“独处”是阿伦特所说的“合二为一”。 温尼科特在书中写道,“矛盾的是,独处的状态往往意味着有另一个看不见的人在陪伴。”对没有可靠照料者的人来说,孤独是无法忍受的。“这样的人可能长久被囚禁在孤独中,无法一个人待着。他承受的痛苦是超乎常人想象的。”

今天,许多人正在遭受孤独的酷刑。有的人从来没有享受过照料,享受独处也无从谈起。有的人发现,在强制隔离的社会中,原本能给予照料的系统正在崩溃。慢性病患者、残疾人、无家可归的人以及有心理障碍的人、养老院的住户,无一不面临着精神危机。研究孤独的历史学家弗雷德·库珀(Fred Cooper)警告说,新冠疫情是许多英国人的“存在性威胁”,让他们陷入致命的孤立。亲朋好友关系被切断,所有让他们心有所属、组成共同体的联系都消失了,生命线正在消退,对心理的影响不言而喻。“互助群(support bubbles)”对某些人也许能起到一些调节作用,但大多数最需要的人并不能接触到这样的帮助,甚至会带来风险。心理健康服务者对此早已不陌生了——自杀率正逐步攀升。

不过,在今天我们还面临着另外一种孤独,无一幸免。但当我们向政府求助克服这种孤独时,却发现举目无援。

英国穆塞尔堡的一个老人之家 图片来源:Murdo MacLeod/The Guardian

和美国的特朗普一样,在英国,神经大条的鲍里斯·约翰逊、多米尼克·卡明斯和他们的拉拉队可以说是每一个英国人的“存在性威胁”了,成千上万的人都没能幸免,许多人将因此丧失生命,或者以五花八门的方式遭到震荡。违背常理的隔离政策姗姗来迟,随后又违背科学意见,迅速放宽。感染的住院病人回到疗养院,个人防护装备(PPE)和测试追踪服务失败得一塌糊涂。黑人与少数族裔(BAME)群体易感风险高得不成比例,但他们却是奋战在前线的那一拨人。现实令人毛骨悚然,这种恐惧深入骨髓——我们在疾病面前如此脆弱,强权此时多么无情。

孤独的危险是真实的。无论是过去还是现在,照料给其伤害提供了一个缓冲。新冠病毒很可能卷土重来,而我们处在集体性孤独之中。多年来的新自由主义紧缩政策为孤独铺平了道路,国家健康服务被资产剥离,福利国家成为空壳。

新冠疫情之前,孤独这种“流行病”被当作用来攻击社会关怀的武器。大卫·文森特(David Vincent)在新书《孤独史》( A History of Solitude )中写道,在过去的六十年中,表示自己孤独的老年人比例并没有多大的提升。生活的变动(工作、婚姻状况、地理位置)可能会触发孤独感,对年轻人影响尤甚,但即便如此,年轻人孤独的比例也比英国政府和媒体所报道的要低得多。那么为什么各大头条都要标榜孤独是“我们时代的瘟疫”呢?为的是拆解以公益为核心价值的服务机构和社会制度,下手对象包括青少年俱乐部、活动中心甚至是公共图书馆,总而言之就是要消解“社会关怀”。英国政府大谈孤独,同时又系统性地摧毁社会联系的关键来源,其伪善令人叹为观止。

现在真正的孤独危机到来了。在这场危机中,我们抱团取暖。在英国,互助组织和志愿行动的指数增长令人目瞪口呆。从食物和其他生活必需品,到个人防护装备,这些社会力量正努力弥补政府公共服务的空缺。“Black Lives Matter”运动更是将这种团结延伸到了街头。除了商业利益所在之处——刚巧这也是英国政府所服务的对象,对陌生人的善意无处不在,企业被施压,在特殊时期表现一点“同情心”,这可不是天方夜谭吗。

舍柯芬·萨基(Shokoufeh Sakhi)在八十年代从伊朗流亡到加拿大。她曾在德黑兰的监狱度过了八年,其中两年都是独自禁闭。萨基在博客中写道,是情感上的联系让她得意存活。现在,她正在多伦多的社交隔离中,反思着大流行病期间,关怀对人们有何种意义:个体与周围的人们在物理空间上隔离,但也意识到了大家的需要。“我们最后一次集体性地思考自己行动对他人产生影响是什么时候?我们有清楚的认识吗?我们是在乎别人的——我们能不能肯定这种古老的感受?在所有这些思考中,全球团结、人民赋权的种子就生根发芽了。”

本文作者Barbara Taylor是惠康基金会研究项目“18-20世纪病态的孤独”的主要调查人。

(来源:界面新闻)

简体中文

简体中文