题写名胜是古诗中不可忽视的一大类别,即以书写历史名迹为主题的诗篇。这类诗篇通常描绘的是诗人登览、宴饮、仿古和行旅的经历,有时也涉及赠答和送别之作。许多家喻户晓的名篇都可归为题写名胜的范畴,例如范仲淹《岳阳楼记》、王之涣《登鹳鹊楼》、李白《早发白帝城》、孟浩然《望洞庭湖赠张丞相》等。

在初盛唐时期,随着南北统一带来的地域版图的扩展,历史名迹得到了普遍的确认,也为诗人题写名胜创造了广阔的空间。众多名作中,有两篇作品尤其受到瞩目,一个是“诗仙”李白为数不多的七言律诗之一《登金陵凤凰台》,另一个是崔颢的代表作《黄鹤楼》。熟悉这两首诗的读者不难发现,它们不仅同为怀古抒情诗,而且在结构上也有不少相似之处——《登金陵凤凰台》仅在开头十四个字中就用了三个“凤”字,勾勒出凤凰台昔日的恢弘,而《黄鹤楼》的前两句亦重复了三遍“黄鹤”,将飞鸟的去留与古迹的兴衰相连。

事实上,将这两首诗并置解读并非毫无道理。美国哥伦比亚大学东亚系教授商伟在日前出版的《题写名胜》一书中指出,李白创作《登金陵凤凰台》正是为了在诗艺上与崔颢的《黄鹤楼》争胜。据史料记载,李白与崔颢年龄相仿,诗风颇有相近之处,二人又均在诗坛上享有盛誉。崔颢的《黄鹤楼》问世后收获好评,求胜心强的李白自然想要一较高下,更何况,两人曾在同一时期入京为官,不乏相见和结识的机会。可以肯定的是,李白一定对崔颢其人其诗有所耳闻,在他留存下来的诗作中,不只一首有意挪用或模仿了《黄鹤楼》的篇章结构。

通过文本细读,商伟道明了李白与崔颢之间的竞技关系。他特别强调,尽管李白有意地回应《黄鹤楼》的母题和句式,但《登金陵凤凰台》却并非拙劣的仿作,而是李白以自身高超的修辞技艺对原诗进行变奏、改写,最终完成了一场成功的超越。值得一提的是,名胜之所以成为名胜,很大程度上正源于诗人们的唱和应答和反复题咏。在这一过程中,诗人以诗篇奠定名胜的地位,同时反过来因题写名胜而闻名诗坛。

《登金陵凤凰台》:李白与崔颢的竞技

文 | 商伟

首先来读一下李白(701—762)的《登金陵凤凰台》这首诗:

关于这首诗的写作时间,有不同的说法。通常认为是作于李白的晚年,即761 年,也就是他过世的前一年。那时安史之乱尚未平息,政局依旧动荡。所以最后一联的浮云蔽日,长安不见,从这个角度来看,就不只是一个眼前看到的风景,还是一个隐喻,暗含了对时局的忧虑,也表达了故国长安之思。另一个说法是这首诗写于李白744 年遭谗言,被赐金还山之后,具体的写作时间大致是747 年。在这个语境里,浮云蔽日的政治寓意,也不难理解,甚至更为恰当,因为它出自汉代陆贾的《新语》:“邪臣之蔽贤,犹浮云之障日月也。”看起来还是747 年的可能性更大一些。李白最早一次游金陵,是725 年至726 年。747 年之后的三年,他基本上就在这一带逗留,也留下了不少诗篇。除了这首之外,还有一首写到了金陵凤凰台,题目是《金陵凤凰台置酒》,作于748 年前后。

我这里所关心的,是这座凤凰台与诗歌题写的关系。

从题材来看,这首诗属于“登临”“游览”类。《千载佳句》卷上作《题凤台亭子》。因为是登览名胜,自然包含了“题咏”之意。是否题写在了凤凰台上?不排除这种可能性,但无法求证。题目上的这座金陵凤凰台究竟是一个怎样的所在?又是如何得名的呢?

最早的相关记载见于《宋书·符瑞志》中篇,讲的是南朝宋文帝元嘉十四年(437)三月,有二鸟集于秣陵民王园中李树上,看上去十分奇异,大如孔雀,文采五色,于是被指认为凤凰。我们知道凤凰本无其物,但因为表示祥瑞,扬州刺史彭城王义康闻之大喜,就上报给了朝廷。结果呢?“改鸟所集永昌里曰凤凰里”,凤凰之名,由此而来。但文中说的是“凤凰里”,并无一字提到凤凰台。

诗人李白的雕像,位于镇江西津渡。图片来源:图虫

事实上,在李白之前,似乎没有看到题写凤凰台的诗作。或许有过,但没有流传下来,也没有产生什么影响。南宋的一位文人林希逸甚至说:“凤凰台著名,以李翰林诗也。”他强调的是,凤凰台之所以成名,正是因为李白的题诗,而不是相反。这句话当然也可以做更宽泛的理解,借用清人赵翼(1727—1814)评论崔颢《黄鹤楼》的话来说,正是“楼真千尺回,地以一诗传”。这就把我们引到了这里讨论的题目上,那就是“题写名胜”。至少可以说,名胜因为诗歌题写而成其为名胜。诗歌参与创造了名胜,也包括名胜周围地点和建筑的命名,后面还会读到其他的例子,这是第一点。第二点,李白也因为这首《登金陵凤凰台》诗,而在这一名胜之地,署上了自己的名字。他以这样的方式一劳永逸地占领了金陵的凤凰台,获得了对它的永久性的拥有权。后来的诗人写到凤凰台,都不得不直接或间接地提到李白的这篇诗作,并向他致敬。

回过头来看这首诗,也不难发现它所关注的核心,正在于名与物,或名与实的关系。体现在诗人的视觉观照当中,就变成了见与不见、有与空、今与昔之间的一系列对照。这里有凤凰台,但凤凰早就消失在诗人的视野之外,变成了一段历史传说。所以,名与实不能共存,二者失去了统一性。在这首诗里,浮云蔽日,三山半落;花草掩埋了幽径,从前的衣冠人物早已变成了土丘。遮蔽掩盖,还有因为时代变迁而导致名实不符——这是诗中重复出现的两个母题。李白在“花草”前面加上了“吴宫”,把自然现象定义为历史现象;它变成了一个专用名词,专属于那个朝代。但是在这里,历史与自然发生了奇异的对换,名实之间也无法达成一致:正像晋代的衣冠变成了今日的土丘,变成了自然景物的一部分,这里的花草也早已看不出三国时期吴国宫廷的繁华风流,被它掩埋的宫廷花园,甚至连路径都无从辨认了,名存而实亡。

类似的情形,同样见于凤凰台自身。所谓“凤去台空江自流”,“台”固然还在那里,但却“空”有其名。“台空”并不是台上真的空无一物,而是说凤凰台所指称的凤凰早就离开了,而且再也没有回来。因此,凤凰台这一称谓就失去了它的所指而被抽空了内容。“凤凰台上凤凰游”,原是一次性的久远事件,无法重复,也不可逆转。称之为凤凰台,就跟“吴宫花草”一样,只是见证了时间的流逝与人世的代谢。在这里,命名既是对过去事件的一次纪念,也是对当下阙失的一个补偿。

在《登金陵凤凰台》中,唯有长江之水,看上去从来如此,时间对它不起作用。但长江之水也在不停地流动,并非亘古不变。李白真正想说的是,长江的流水对周围的世界,无论是朝代的陵替,还是自然界的变迁,都熟视无睹,似不关心。“凤去台空江自流”的这个“自”字,点出了江水的无动于衷或浑然不觉。它向来如此,也终将如此。凤凰来也好,去也罢,都与它无关。

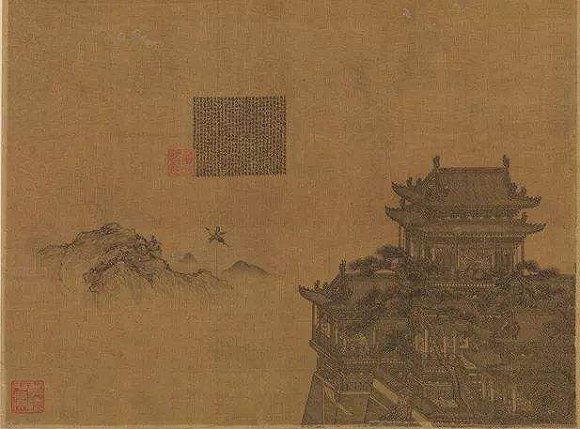

[元] 夏永(1271-1368)《黄鹤楼图》,美国纽约大都会艺术博物馆藏

提起李白的《登金陵凤凰台》,大家马上就会想到崔颢的《黄鹤楼》,并且把它们对照起来读。李白凭着一篇《登金陵凤凰台》占据了凤凰台这一处名胜,或者说,创造了这一处名胜。但是同崔颢题写黄鹤楼相比,李白却是后来者、迟到者。他的《登金陵凤凰台》是对《黄鹤楼》的模仿,以下就是《黄鹤楼》诗后世通行的一个版本:

崔颢(约704—754)的这首诗大致作于开元十一年(723)及第前后,一说作于晚年,但因为收录在截止于天宝三载(744)的《国秀集》中,其早于李白的《登金陵凤凰台》,自是毋庸置辩的。坐落在今天武昌长江岸边的黄鹤楼,最初究竟是如何得名的,历来众说纷纭。据梁萧子显所撰《南齐书》的《州郡志下·郢州》记载:“夏口城据黄鹄矶,世传仙人子安乘黄鹄过此上也。”南朝宋鲍照曾作《登黄鹄矶》,但并没有提到黄鹤。南宋张栻(1133—1180)曾撰《黄鹤楼说》,认为黄鹤楼因黄鹄矶而得名,“鹄”字转音为“鹤”,故此后世称黄鹤楼。另一说以唐人阎伯瑾于765 年所写的《黄鹤楼记》为代表,文中援引《图经》曰:“费祎登仙尝驾黄鹤返憩于此,遂以名楼。”但崔颢诗中明言“黄鹤一去不复返”,与费祎驾黄鹤返憩此楼的说法,也不尽一致。

[明] 安正文(15世纪)《黄鹤楼图》,上海博物馆藏

与李白的《登金陵凤凰台》相似,崔颢的这首《黄鹤楼》也正是在名与实、见与不见之间展开的,尤其是开头的两联凸显了当下“此地空余黄鹤楼”和“白云千载空悠悠”的“空”的状态。一个“空”字重复使用了两次,后一次写昔人乘黄鹤而去,唯见白云留下一片空白,仿佛千载不变,绵延至今;前一次写黄鹤楼一旦失去了黄鹤,便徒有其名。这两个“空”字,都暗示着阙失,目中所见,唯有黄鹤楼被黄鹤遗留在身后,永远见证它的离去和缺席。而眼前的白云跨越时空,绵延今古,也反衬出名与物、当下与过去之间难以克服的距离。

这一模式到《黄鹤楼》的尾联获得了新的演绎,并且被赋予了浓郁的乡愁:“日暮乡关何处是?烟波江上使人愁。”这一次阙失的是乡关:乡关已不复可见,自己在烟波浩渺的江上,茫无目的地漫游漂泊,何日才能返回故土呢?返乡归家的遥远向往与欲归而不能的内心迷茫,在这里似乎来得有些突然;与昔人乘鹤的无牵无挂和一去不返,也形成了鲜明的对照:仙人与黄鹤,飘飘何所似?他们就像白云那样,悠然而去,何等洒脱!他们不知所终,无复依傍,亦无身名之累——无论什么称谓,他们都不在乎,拿他们的名字去命名楼台亭阁,就更与他们无关了。因此,一方面是驾鹤升仙而去,另一方面是滞留徘徊思归,标志着人生的两个相反的去向。而借助日暮烟波中的回望,我们也仿佛可以从前面“昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼”一联中,窥见诗人无所依托的孤独身影了。

然而细读文本,我们又不难发现,这“日暮乡关”一联实际上正是从“黄鹤一去不复返”一句引出来的。对“昔人”与“黄鹤”来说,并不存在一个“乡关”的概念,因此离去后便不再回返。但就此时此地的诗人而言,离去之后,自然提出了一个何时复返的问题,而复返的归宿正是“乡关”。在这里,诗歌中“见”与“不见”的母题再度出现。只是这一次,乡关替代了黄鹤,在日暮时分的“烟波江上”已不复可见了。

《黄鹤楼》一诗的尾联将当下定格在“烟波江上”的“日暮”瞬间,也大有深意。“日暮”时分正是“鸡栖于埘”“羊牛下来”的“日之夕矣”,《诗经》中的《君子于役》有“君子于役,不知其期,曷至哉”的思归之叹。因此,在中国古典诗歌的传统中,“日暮”与“乡关”是相互关联的意象。而它们同时出现在这首登楼诗的结尾,又恰好上承王粲(177—217)《登楼赋》以来登楼望乡的故土之思的脉络:一方面凭栏远眺,旧乡阻绝,“凭轩槛而遥望兮,向北风而开襟。平原远而极目兮,蔽荆山之高岑。路逶迤而修迥兮,川既漾而济深。悲旧乡之壅隔兮,涕横坠而弗禁”;另一方面白日西沉,烟波浩渺,却形单影只,托身无所,“步栖迟以徙倚兮,白日忽其将匿”。把这两个方面整合进“登楼”的场景,不仅改变了《黄鹤楼》的趣旨,而且将全诗的主题升华为人生归宿的永恒乡愁。

[清] 关槐(18 世纪下半叶)《黄鹤楼图》,台北故宫博物院藏

从诗中营造的氛围和内在的情感气质来看,《登金陵凤凰台》与《黄鹤楼》相比,都有明显的差别。李白没有接着发挥《黄鹤楼》的日暮乡愁和人生归宿的主题,而是把长安变成了向往的所在,以浮云蔽日的象喻改写日暮思乡的联想,从而暗示了对政治与时局的关切和隐忧。这与诗的第二联“吴宫花草埋幽径,晋代衣冠成古丘”引入人世变迁与朝代陵替的历史维度,也是前后一贯的。

需要指出的是,李白在《登金陵凤凰台》中对崔颢《黄鹤楼》所做的这些改变无论多么显而易见,却又都是替换性的,也就是在一个现成的模板中,对其中的一些意象做了延伸性的替代——“白云”变成了“浮云”,“长安”替代了“乡关”,更不用说在“黄鹤”的位置上我们看到了“凤凰”。同样不难看到的是,李白也在有意回应《黄鹤楼》的母题和句式:他像崔颢那样,在名实、有无,以及见与不见之间,大做文章。而从“黄鹤”到“凤凰”,名称虽然变了,诗歌语言的基本模式却仍在重复,就连《黄鹤楼》的韵脚也保留不变。这是一个更深层的联系,也就是文本上的联系。本来,崔颢选择了“侯”韵,是为了照应标题上的“楼”字,当时的“登楼”诗都往往如此。可李白写的是凤凰台,与任何一座楼都无关,却偏要勉强牵合《黄鹤楼》的韵脚,岂非多此一举?但这恰好是李白的用意所在。

的确,尽管《登金陵凤凰台》用凤凰替换了黄鹤,但却搬用了《黄鹤楼》的韵脚和句式结构——名实之别不只构成了这两首诗的共同主题,也在《登金陵凤凰台》的写作实践中,获得了一次新的演绎。但李白不仅仅在模仿崔颢,还要与他竞争。所以,他没有亦步亦趋地去复制原作的格式,而是对它加以变奏和改写,仿佛是为了证明,即便是同一个写法,他也能有所改进,甚至可以把原作比下去。《黄鹤楼》曰:“昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。”这头两联中,三次重复黄鹤,已堪称绝唱。李白写的是同样的意思,但只用了一联两句就做到了。他首先把主语位置上的“昔人”给取消掉了。凤凰原本逍遥自在,无论来去,皆与人无关。这样便有了“凤凰台上凤凰游”这一句。第二句的“凤去台空江自流”,等于是《黄鹤楼》的头两联四句叠加在一起,压缩改写成一句。但压缩归压缩,却一点儿不妨碍李白在这一联的两句中,连续重复了三遍“凤凰”(包括一次简称为“凤”)。这是一个竞技斗巧的高难度动作,但听上去却如此轻松,仿佛脱口而出,得来全不费工夫。令人在错愕之余,不由得击掌称快!

《题写名胜:从黄鹤楼到凤凰台》

商伟 著

生活·读书·新知三联书店 2020-01

本文书摘部分节选自《题写名胜:从黄鹤楼到凤凰台》一书第一章,较原文有删减,经出版社授权发布。

简体中文

简体中文