★ 如果我们跟随美国强硬派的步调,也强调意识形态,肯定会落入对方的陷阱。

★ 中美关系是当今国际舞台上最重要的一对双边关系,但一些外交问题的解决之道,却未必在于外交。

★ 外交是内政的延伸,国际竞争胜负的关键都在于各国内部。

新冠疫情爆发以来,中美关系日益严峻,但并不意味着美国应占据我们全部的注意力。相比于外交上的针锋相对,以软基建和扩大开放“练好内功”更为紧迫。在这方面,恰恰是我们的亚洲邻居,而非美国,更值得我们借鉴学习。

**应对美国挑战宜多强调“同” **

当前中美关系的特征之一是意识形态领域的争斗有升温态势,令人忧虑。美苏冷战时期的特征,除了军事上的针锋相对,就是意识形态的较量。但敌对如美苏,两国间也存在不少可以合作的共同利益。在疫情肆虐的当下,中美两个大国在这样的全球性非传统安全议题上无法开展合作,不能不令人警醒。

意识形态是认同政治的一部分。认同政治的范畴很广,早期涉及种族、民族、宗教、肤色,现在又被附加了一些世俗价值观色彩。美国国务卿蓬佩奥日前再次要求欧洲国家选边站,称不是要他们在中美之间选择,而是要在所谓“民主”与“暴政”之间选择。这就是非常典型的认同政治。

认同政治的最大危害,就在于把诸多世俗的价值观宗教化了。如果对中美的社交舆论稍加关注,不难发现认同政治在撕裂美国社会的同时,也令中美舆论场上不时出现妖魔化对方的声音。在这方面,社交媒体尤其 “贡献良多”。但任何一个政治体制都有民主的成分,也有集权的成分,只是程度多少的问题。中国的体制是美国攻击的那样吗?美国的体制是我们想象的民主吗?都不是。美式民主是最好的政体吗?也不是。历史是开放的,每个国家都可能找到最契合自身文明的政体。疫情以来的事实更是表明,什么政体都是次要的,关键是能促使各国以科学的态度应对。

因此,面对美国在意识形态领域的挑战,中国应当也可以有足够的理性和耐心。

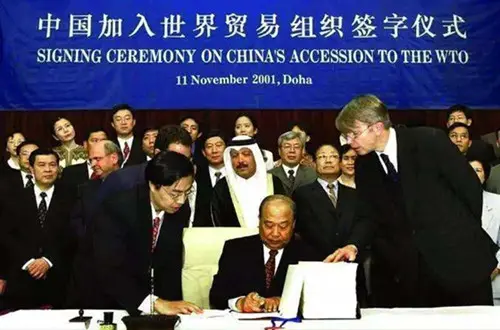

新中国成立以来,中国在这方面有足够的历史经验。一段时间里,中国在国内饱受左倾错误的困扰,在国际上同时反美反苏,处境困难。但毛泽东清醒地认识到这点,尼克松访华、中美建交……中国最终淡化了意识形态领域斗争的色彩,回到现实主义的轨道上。进入邓小平时代,发展社会主义市场经济使中国融入世界市场成为可能。这段时期,中国十分重视“求同存异”理念。因为正是共同利益的存在,才使世界市场成为可能。中国由此加入世贸组织,取得新世纪以来的经济腾飞。

图说:中国2001年加入世贸组织 图GJ

除了在实际利益方面,中美在价值观上也有很多“同”的一面。比如民主、人权,尽管双方因发展阶段不同导致理解上有差异,但都是重视的,也是可以坐下来谈的。改革开放以来,中国成功使8亿多人脱贫,让更多的人接受了更好的教育,这也是人权。

多强调“同”的一面,“异”的存在感就没那么强。但现状是,“异”的一面在互动中被格外突出,“同”被大大削弱,甚至被完全忽视。比如,现在有一种商业民族主义,为了盈利,片面迎合大众,散布虚假信息,夸大或者转移事实,误导受众,极其有害。

进一步讲,如果我们跟随美国强硬派的步调,也强调意识形态,肯定会落入对方的陷阱,因为中国的国际话语权还不强。嗓门并不等同于话语权,声音大、能开骂,不是话语权。中国还是要本着实事求是的精神审视中美关系,不要轻易被激怒,要认识到两国之间并没有舆论场上有些人宣扬的那么大的差异。

此外,中国要主动介入和引导两国关系走向,而非寄望于某种国际危机使美国回归理性。美国会回归理性,但若放任不管,无异于放任中美关系自由落体式下坠。

新加坡总理李显龙不久前在美国《外交事务》杂志发表的署名文章表明,中美之外的中小国家虽然不愿选边,也只能视自由落体落到哪一点再作出自己的选择。但是在安全与经济之间,多数国家会怎么选择呢?

中国并不想成为两极世界中的一极,世界的多极化有利于中国的长远利益。欧洲、俄罗斯、印度、日本,都有条件成为多元世界中的一极,这不会完全以我们的意志和偏好为转移。历史表明,任何成功的国家都是朋友搞得多多的,敌人搞得少少的。毛泽东“三个世界”理论的精神在当下仍有指导意义,冷战史蕴藏着丰富的经验与教训。

中美之争取决于国内治理

中美关系是当今国际舞台上最重要的一对双边关系,但一些外交问题的解决之道,却未必在于外交。像中美俄这样的大国,已经无须担心别国威胁自己的生存安全。外交是内政的延伸,国际竞争胜负的关键都在于各国内部。所谓内忧外患,内忧在前,外患在后。外患只能通过内忧放大危害,如果没有内忧,外患的威胁性就大大减少,反之亦然。

上世纪80年代以来,美国长期是全球化最大的推动者和获益者,特朗普却借民粹主义上台,并在执政后屡屡破坏原先由美国领头打造的全球治理体系,给自身和全世界频频制造麻烦,徒耗自身的软实力。

从根本上讲,这是美国内部出了严重的问题。美国的军事力量依然独步天下,但贫富分化日甚,社会不公加剧,才导致今日的虚弱。美国的确从全球化获取了巨量财富,但自上世纪80年代以来,美国中产阶层萎缩至不足50%,低收入家庭上升至30%。对国家来说,资本的逐利性导致产业外移,税收减少,公共福利不振。对民众来说,就业机会不断流失,竞争日益残酷,收入却没有明显增长。

由此导致的恶果在疫情期间非常明显。一方面,掌握诸多尖端制造业核心技术的美国防疫物资短缺,不得不从别国手里强行抢购。另一方面,民粹主义崛起撕裂了社会,阻碍了共识的形成,导致美国抗疫表现一团糟。

图说:美国防疫物资短缺,特种兵加入做口罩行列。 图GJ

相比美国,中国的优势就在于有中国共产党作为政治主体。如果没有这样的政治主体,就会像美国那样政府缺位、两党互掐,连最紧迫的抗疫工作也难以有效开展。

但中国也面临类似的挑战,即发展不平衡和不充分的问题。中国已取得了人均GDP超过1万美元的巨大成就,但仍和发达国家有明显差距。诚如李克强总理在十三届全国人大三次会议上说:我们国家还有6亿中低收入及以下人群。国家东西部还很不平衡,再加上多民族国家的属性,挑战依然艰巨。

如果发展问题解决好,中国的制度优势将更加凸显,自然会收获更多认可,美国炒作的不少问题也转化不成内部的挑战。为此,中国在硬基建之外,必须更加重视“软基建”。

学习亚洲智慧搞好“软基建”

我认为,“软基建”的关键就是要培育、壮大和巩固中国的中产阶层,这是实现中国经济由数量扩张向质量效益转型的必由之路。

我上世纪80年代初在北大上学时,中国的人均GDP还不到300美元。今天的中国已经是世界第二大经济体,8亿多人实现了脱贫,成就斐然。但难以否认的是,我们的中产阶层还很脆弱,低收入群体也存在返贫的可能。同时,传统的经济增长红利逐渐耗尽。许多地区的基建甚至比西方国家还要先进,已没必要重复之前大规模的基建。

图说:新加坡推行“居者有其屋”,建造大量组屋。 图GJ

4月17日,中央政治局会议强调要坚定扩大内需。扩大内需要培育国内市场,就要把更多的人转化为中产阶层。中国的独生子女一代已经逐渐成长为社会的中坚力量,但住房、教育、医疗等问题不解决,当前的消费主体就还很脆弱,潜力也得不到充分释放。

“软基建”的目标就是以社会改革为解决这些问题提供制度保障,让更多民众共享发展成果。“软基建”不是单纯的经济概念,还是社会和制度概念。把更多人口带入中产阶层,培育橄榄型社会结构。有了庞大的中产阶层,才能保证社会发展方向不会轻易失衡。

相比于美欧发达国家,不少亚洲国家和地区在这方面更值得学习。他们吸取了美欧近代史以来的教训,主动推进医疗、教育、公共住房等方面的社会建设,培养有益于社会稳定的中产阶层,从而避免重蹈欧洲经历长期社会暴力和战争的覆辙。比如日本的“国民收入倍增计划”,新加坡“居者有其屋”的公共住房政策,都用适合自己的方式做大了中产阶层。

上世纪60到70年代,日本启动了“国民收入倍增计划”。到该计划完成时,日本已相继超越法德等欧洲国家,成为资本主义第二大经济体。该计划不是没有副作用,但是它的确改善了日本的经济结构,实现了比较充分的就业,最重要的是打造了一个强大的中产阶层,有利于日本社会长期平稳。

“软基建”的另一重意义是激励创新。中国经济在发展,但创新不够。我们的创新主要在管理、运用等商业模式上,技术上的原创还远远不够。没有原创,就只能依附型增长。华为是我们最好的IT企业,但美国一断供,还是面临这么大的困境。因此,我们要从应用大国更快成为原创大国。

中央提出建设创新型国家,而创新也离不开庞大的中产阶层。日本成为科技强国和创新大国的过程,几乎同步伴随着中产阶层的崛起。地狭人多的新加坡能实现经济和科技起飞,与合理解决住房负担也不无关系。创新需要冒险,也需要制度性保障。对于缺少冒险文化的国家来说,更需要社会有一套比较完善的福利保障体系,让人们将为生计耗费的心力投入到创新创业中。

然而,公共福利不是资本发展本身的逻辑,而是社会改革的产物。要强调的是,经济转型中尤其要注意保护农民的合法权益。中国经济腾飞至今,农民贡献巨大。在经济新常态阶段,要通过“软基建”更好地回馈农民,让他们也能更多地进入中产阶层。

必须打造世界级经济平台

中国必须更加坚定地扩大开放,打造世界级的经济平台。

党的十八大重申了扩大开放的决心,这是中国政治领导层智慧和理性的体现。但在新常态下,中国要加强自己的国际竞争力,就必须更加重视对大湾区、长三角、海南岛等开放型经济区的打造。如果没有几块大的世界级经济平台,是不利于实现经济转型的。

改革开放以来,中国与西方发达国家的差距迅速缩小。但西方在经济平台与科学技术上的优势依然明显,因为西方最好的技术与人才还都留在西方。疫情后,这些生产要素是否能被吸引到中国,是值得思考的问题。

西方优势生产要素之所以无法向发展中国家流动,除了发展程度存在差异,西方嵌入式经济平台的整合优势是重要原因。如美国旧金山湾区和日本东京湾区,由于政策、人居、文化和开放程度等优势,资本、技术与人才深深地嵌入和整合到这些地域。一旦离开这块地域,这些要素就难以发挥既有的作用。

中国目前还没有这种级别的经济平台。像珠三角这样的制造业中心,在今天就面临实体产业不断流出的挑战。中国需要通过扩大开放,打造几个世界级经济平台,才能增强自己的不可替代性。

《战国策》记载了相国邹忌劝谏齐王,使齐王通过明修内政“战胜于朝廷”的故事。新冠疫情的爆发,客观上更加凸显了国家治理能力的重要性。因此,中国还是要有自己的战略定力,通过改革开放充实自己的“内功”。

人物简介:

郑永年 新加坡东亚研究所教授。先后获中国北京大学法学学士、硕士,美国普林斯顿大学政治学硕士、博士学位,在美国哈佛大学进行博士后研究。历任中国北京大学政治与行政管理系助教、讲师,新加坡国立大学东亚研究所研究员、资深研究员,英国诺丁汉大学中国政策研究所教授和研究主任,新加坡国立大学东亚研究所所长。主要从事中国内部转型及其外部关系研究。近年来,先后出版专著数十部,在国际学术刊物发表论文数十篇。

简体中文

简体中文