第23届上海国际电影节最后一场官方活动“是枝裕和导演大师班”,在8月2日举办,现场与身在日本的是枝裕和进行视频连线。

在现场,是枝裕和被问道,年龄的增长和家庭的变化,会对他创作有什么转变?是枝裕和表示,“16年前,我是从孩子的视角进行拍摄。当我父母去世,也有了孩子,就完成了从孩子的视角到父母的视角的转变。我并不是故意发生的变化。电影人随着年龄和生活的转变,拍摄视角的改变,也是很有意思的变化。”

即将年满60岁,是枝裕和表示,自己也不知道在创作上会出现怎样的转变。“我不知道自己到了60岁,会拍出怎样的作品,我也没考虑要用10年作为区分,让自己的作品发生变化。发生变化的契机,也不只是年龄,从主题上刻意发生变化的是,可能是一定时期越来越倾向拍社会话题,之前更多拍家里的话题。《第三次嫌疑人》开始,可能会更关注社会话题。”

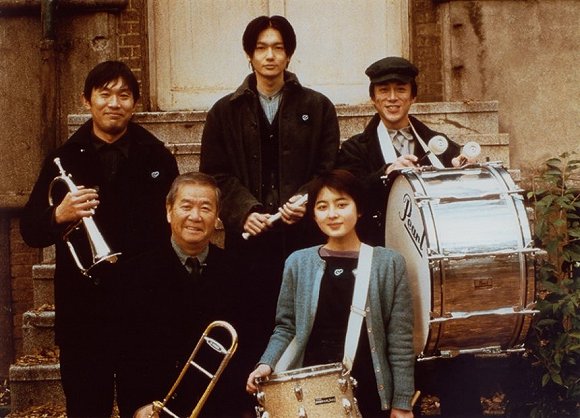

《第三次嫌疑人》剧照

如今对全世界影响最大的,无疑是从今年开始在全球蔓延的新冠疫情。是枝裕和认为,“我自己也不知道会对世界产生什么新的影响。我自己方面,就是拍电影受到影响,可能未来得考虑如何跟新冠疫情共存吧。我对发生什么事的消化比较慢一点,2011年日本的大地震,我到现在都没有完全消化掉。我现在希望用作品表现眼睛感知不到的变化,也希望用作品表达大众比较不容易看到的东西。”

面对疫情,日本电影行业当中,也有不少导演开始尝试拍摄远程电影的想法。不过是枝裕和并不太会进行这样的尝试,“从电影到音乐、电视,大家都有新的尝试,这是很有意思的。至于我会不会做不一样的事?我不会。”至于如何应当前疫情的影响,是枝裕和表示,“我自己在思考事情时,不去习惯思考应该怎么做。我自己从电影和电影院成长,不论作为电影制作方,还是单纯的人,我就想用报恩的心态来参与到这个活动当中。我们有制作电影的人、电影院、有观众,有了观众,才有了制作电影的人。作为这个循环的一员,如何让这个循环保持下去事非常重要的。”

在创作剧本时,是枝裕和表示,自己心里有时候确实会有清晰的角色形象吗,“确实我创作时先有演员的想法,根据他的感觉写剧本。但有时候也会试镜,选定角色后,听他的声音,通过他的声音来勾勒形象。我是一个随着拍摄,跟演员一起去发现作品中的特点,一起去发掘和创作的人。”

《小偷家族》剧照

在是枝裕和的多部作品中,孩子都是非常重要的角色,但他依然认为,每次拍摄孩子都有新的挑战,“每个孩子个性都不一样,所以每次挑战都不同。比如拍《小偷家族》时,里面最小的小女孩,故事里有次要送她回家,她不想回家,就要拿手去挡,但没想到这么做的时候,小女孩生气了,说自己不拍了。我觉得等待最重要,拍小朋友得等,那天我们上午在拍摄,后来让她跟她妈妈出去散步,等她回来愿意拍,是下午了。所以拍孩子不是天赋,是等不等得了。”

树木希林是是枝裕和从《步履不停》开始、近10年非常重要的合作伙伴,在是枝裕和心中,他们这段时间在多部电影中的合作,“她是我工作中不可或缺的伙伴。如何去讲她在我心中是怎样的人,很难去用语言表述。她在工作中是很严格的人,如果你有松懈的地方,她会一下子看穿。我不想被她说不想跟这个导演合作了,所以我每天都非常拼。”

《步履不停》剧照

有许多人,会把是枝裕和拍摄过纪录片的经历,与他的剧情片创作联系起来,不过是枝裕和认为这样不太合适,“我觉得不应该把我拍过纪录片和拍电影这两件事产生直接的联系。很多导演,有人拍过纪录片,也拍过剧情片、科幻片。要说拍纪录片对我的影响,好处是通过拍纪录片,我发现自己在脑海中刻画的事情,远不如真实的世界和人物,他们要复杂的多。这是拍纪录片给我带来的好处吧,以后也不是没有拍摄新的纪录片的可能。”

是枝裕和导演大师班现场

不过在创作风格上,是枝裕和现在的剧情片,依然有一些纪录片时代的风格。他认为,“从分类来讲,更多从方向性上有纪录片的感觉。纪录片是通过用镜头去捕捉、发现一些新的东西。摄影机是一个很重要的用来发现的工具。对我自己来讲,这是很舒服、很喜欢的事情。通过和演员一起沟通去创作人物,这是我的风格。与其让他们扮演我脑海中的人物,我更喜欢和演员一起去创作。可能这是纪录片拍摄的大敌,但我很喜欢这种方式。”

在进行《小偷家族》等影片的创作时,是枝裕和也会同步进行小说的创作。是枝裕和表示,其实都是先有电影,再有小说。“就像我第二部剧情片《下一站,天国》,因为在电影拍摄到电影上映,中间有很长的时间,期间就写成了小说。一般是先有电影,只要有人问我要不要写成小说,我就会写,因为我喜欢书籍这样的形式。但未来如果可能,不会这样了,因为很辛苦(笑)。”

《下一站,天国》剧照

作为曾经以作家为目标的导演,是枝裕和表示,“如果让我谈电影与文学作品之间的关系,不是简单有两句说清楚的事。大多数都是我自己写剧本,再自己拍摄,最近我越来越追求这样的方式。我觉得不论是作家、音乐家、画家,都希望自己的作品能塑造一种世界观。我拍电影有25年的时间,能写的话尽量都自己写。作为这样的一个人,刻画自己世界观的时候,做了25年会形成一个框架。每个人都想冲破自己的边界,如果能有机会通过与新形式接触,可能会形成和自己感觉完全不同的新尝试。如果有一些文学作品的新的尝试,跟自己形成冲突,也是一个很好的机会。如果有这样的好的文学作品,也会进行尝试。”

不过由于电影创作过于繁忙,是枝裕和已经没什么时间进行阅读了。他表示,“最近10年,读书这件事基本都搁置了,可能读的都是跟电影相关的参考文献,我都没怎么读自己喜欢的作品,我觉得很遗憾。有时候我会在亚马逊上买一些书,买回来都没有时间读。这里有几本没读的。(都是非虚构类作品,有一本《恐龙的发现》,还有跟丧服有关的书籍)我特别喜欢恐龙,我喜欢去挖化石。最近新冠疫情我有了时间,我真拿铲子去挖出化石来了。”

2018年获得金棕榈奖之后,是枝裕和的新片《真相》也在全球逐步上映。但他表示,并不是因为获得金棕榈,才有了这次国际合作的机会。“《真相》的拍摄,是从2015、2016年开始,是得金棕榈奖的三年前。所以是先有《真相》,再得了金棕榈,并不是因为金棕榈我才有机会拍摄《真相》。如果得奖能给我带来什么影响,可能是在拍摄计划和新的作品上能有突破。这是我所期待的。”

《真相》剧照

《真相》是是枝裕和第一次完全在海外进行拍摄,拍摄本身并不是最困难的,他认为,“过去和裴斗娜、李屏宾一起合作,给我积累了很好的经验。这次拍摄《真相》,都是用三国的语言进行的。跟语言相比,同样的世界观更加重要。拍摄前,我确实跟李安和奉俊昊导演对谈时都聊过非母语拍摄的困难,他们都说不是什么问题,非常乐观。是欧容导演推动我去法国拍电影,他一直告诉我,用非母语拍电影不是最大问题,最大的问题是剪辑。我在剪辑时,真的遇到了很大的瓶颈。”

聊到在法国拍摄的感受,是枝裕和表示,“法国电影更重要的是日常的感觉,是我们日常生活的延长线的感觉。街边随处都有电影院,去电影院看电影,也是日常生活的一部分。日本电影在拍摄时,真的像有大的活动的感觉,要一起吃一起住甚至剥夺一定的睡眠,它可能也有自己的乐趣。《真相》因为有德纳芙女士在,她坚持每天只拍8小时,所以我们在晚上之前肯定能拍完,晚上就自己回家吃饭。我们有位工作人员是单亲母亲,拍完后还可以去幼儿园接孩子,也可以过自己的日常生活。我希望让这样的拍摄在日本变得有可能存在,也希望今后日本可以朝法国的拍摄方式越来越近。”

《真相》剧照

是枝裕和认为,法国对电影非常重视,或许是吸引不少外国导演去法国拍摄的可能。“法国有这样的制度,外国导演也可以接受政府拨款的补助预算,法国对电影的意识非常成熟,相信会有很多电影人能感受到法国的魅力。”

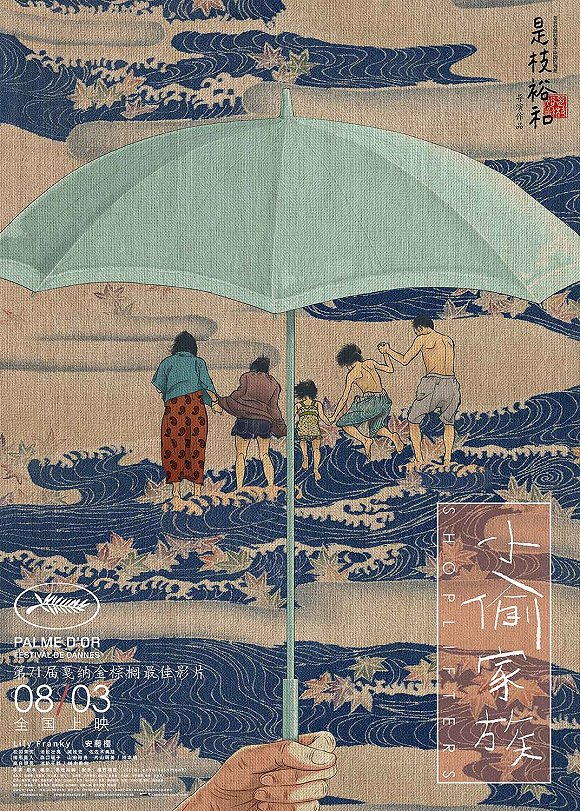

在中国,是枝裕和也希望跟黄海进行合作,“《小偷家族》在中国上映时,有张海报时黄海制作的,他的海报做的非常的好,如果有机会希望跟他合作。”

黄海设计的《小偷家族》中国版海报

近期,是枝裕和的工作室也签约了不少新人导演,在不少人看来,这是是枝裕和在对他们进行帮助和培养。是枝裕和表示,“这么做的电影导演在日本并不多,日本也没有完整的教育体系。我自己做电视出身,导演都有助理,帮忙的时候助理也在成长,像接力棒一样,我只是接过来继续,没什么特别的。电影有产业圈进行循环,我会思考,我不在的时候,怎么让这个循环进一步强化?所以我觉得有必要把一些传统传下去。特别在近10年,我不能说是培养下一代吧,而是因为培养我的老一辈都不在了,谁来做这件事?我现在内心中有一半的想法,是把自己的东西传下去,另一半的想法,是现在有很多优秀的年轻人,他们能带来新的刺激,与其说我给予他们什么,不如说是从他们那里得到一些东西。”

为什么签约的都是女生?是枝裕和表示,“像广濑奈奈子女士她们,之前都是我的助理。她们都是女孩,跟我对男权社会有什么抗拒没有关系,只是因为她们写的东西都很优秀,优秀的都是女孩子,没办法,男生加油吧(笑)。今年有一个男导演佐藤导演,拍了一个片子,今年也入围了圣巴斯蒂安的主竞赛单元。好不容易找到一名男孩子,我也非常珍惜。(笑)”

简体中文

简体中文