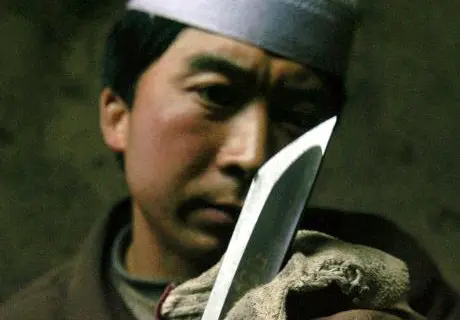

資料圖片:保安族匠人擦拭打造出的腰刀。

禮拜和早茶過後,保安族腰刀匠人馬自正生起煉爐,火苗很快映紅了他的臉。煉爐逐漸升起的溫度,讓馬自正的頭上滲出細汗。

當馬自正從火爐中取出刀坯,混合在一起的鐵和鋼兩種金屬已經紅透。在一陣叮叮噹當的敲擊聲中,四四方方的鋼鐵被不斷拉伸、打薄,一塊坯子就這樣在匠人手裏逐漸顯露出刀的形狀。

保安族信仰伊斯蘭教,是中國西北省份甘肅特有的少數民族之一,人口約2萬人,主要居住在臨夏回族自治州積石山保安族東鄉族撒拉族自治縣大河家鎮。保安腰刀是保安族傳統的手工藝製品,因其精美、耐用,與雲南戶撒刀和新疆英吉沙小刀並稱為中國少數民族三大名刀。

據史料記載,13世紀初,成吉思汗率領蒙古遠征軍征服中亞細亞,軍隊中大量補充了從中亞諸國強徵的信仰伊斯蘭教的色目人。這些人後來駐紮在青海同仁地區,大多為軍團打制鐵器、刀器。他們與當地蒙、漢、回、藏、土等民族相鄰而居,互通共融,逐步形成了保安族。

140多年前,保安族人東遷經過積石關,來到現今的大河家鎮。在當地,保安族人依靠祖上傳承下來的打刀技藝維持生計。用腰刀換取牛羊及其他日常用品,讓傳統手藝與經濟發展緊密相連。“可以說,保安腰刀是整個民族賴以生存的技藝,腰刀的歷史就是民族的歷史。馬自正說。

滾燙的刀坯浸入冷水中,水面瞬間跳動起來,升騰出白色的煙霧。“這是一把刀子的生命轉折。馬自正告訴記者,淬火是保安腰刀製作中最重要的一道工藝,決定了刀的硬度和韌度。

打磨、上鞘,經過其後幾百道的工序,一把真正的保安腰刀才算完成。雖然空氣錘、砂輪機等現代機械替代了傳統工藝中的一些程序,但機械難以完全複製繁瑣手工製作產生的精美。正因為如此,保安腰刀的製作工藝被列入中國第一批國家級非物質文化遺產名錄。

技藝的複雜也同時決定了掌握者的權威,想要拜師學藝,就要經過一段常人難以接受的心智與體力的磨礪。在馬自正家的院子,侄子馬鵬每天的工作主要是給刀拋光。從12歲開始學習打刀,如今已經入行13年的他,嚴格意義上,還只是個初學者。

馬鵬說,過去學習這種師承的技藝,學徒在3到5年之內不能接近火爐,也不能動與刀相關的工具,對學藝者德與悟的考驗也就在這個期間進行。學成之後,師傅送徒弟一套工具,並親手為徒弟盤好爐子,徒弟方可另立門戶。

對腰刀匠人“德的考量,理念與淬火時沾刀的水必須是源自高原,冰冷、清潔的黃河水一脈相承。在保安族人看來,這樣的堅持與苛刻有著獨特的文化內涵,“刀是純潔的,是工具,不是兇器。馬鵬說。

如今,工業化的批量生產和對刀具的管制,讓腰刀的市場受到嚴重的衝擊。大量的工匠丟棄手藝,選擇其他的謀生之路。

在大河家,鼎盛時期僅一個村子就有三四百名工匠,而現在總共不過百餘人。馬自正這些第五代傳人很多都在50歲左右,而馬鵬這樣的第六代傳人,已經寥寥無幾。加之一些頗有造詣的老刀匠相繼謝世,許多獨門絕藝存續堪憂。

不久前,馬自正召集當地工匠,組成了大河家保安腰刀商會,希望通過共同的努力尋找市場,也讓更多的人能回到火爐旁,傳承族人世代相傳的手藝。“因為沒有腰刀,就沒有保安族人。

简体中文

简体中文