她是女权主义者的标杆,因1949年出版的讲义汇编《第二性》以及与作家同行让-保罗·萨特的开放式关系而闻名,其间曾换过多次性伴侣。日前,西蒙尼·德·波伏娃总数达两万余字的海量信件重见天日,藉此人们得以见证她如何激发起了英国与全球读者的情感浪潮。

这些信件不是一般的粉丝来信,其中氤氲着一种非同一般的作者与读者间的亲密感。读者不分男女,都渴望得到她的提点,问题的范围从婚姻、情人、性方面的困惑、堕胎一直延伸到了外遇。

波伏娃自己的生活远远谈不上条理分明,但读者们仍对这位挑战了人们对女人性(womanhood)的认识、主张“女人并非天生就是女人,而是成为女人”的激进存在主义哲学家和作家做出了相当积极的回应。

他们将内心最深处的秘密和盘托出。1962年——在英国,同性恋要到5年以后才除罪化——一名36岁的英国女性给她写了一封直白到惊人的信:“我就是人们所谓的变态,女同性恋。我和朋友相爱多年。您能否介绍一名可以做手术把我变成男人的医生?”

1952年,一名39岁的法国教师吐露:“我从来察觉不到爱或者肉体快感这类东西。虽然我的身体已经很有吸引力了,但我还是不够漂亮。没人能给我哪怕一瞬间的欲火焚身感。”

早在1967年堕胎在英格兰除罪化之前很久,一名女性在“肮脏”的台子上经历完一场非法手术后致信波伏娃,字里行间皆带着“绝望的啜泣”。

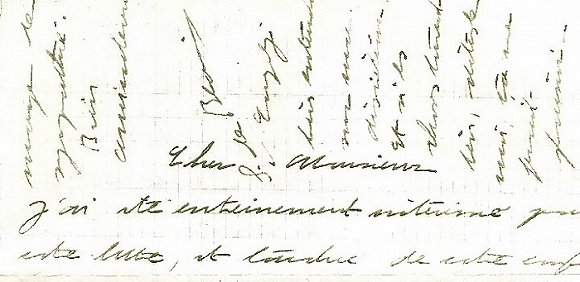

波伏娃写给读者的回信之一 图片来源:收件人私藏

这些信件跨越了从二战结束到早期同性恋解放运动和女权运动这一段动荡年代,从《第二性》的出版一直到波伏娃回忆录最后一卷《清算已毕》问世。

德克萨斯大学历史学助理教授朱迪斯·柯芬(Judith Coffin)是第一个对这些通信展开研究的学者。她在做关于《第二性》的研究时偶然在法国巴黎的国立图书馆里发现了这些信件。“我对自己发现的这场大戏全无准备,”她回忆道,“那是一种投射、认同、期待、不满与激情的喷涌。”

她说:“作家一般都会收到读者来信,但不一定会保存下来。这就好比一场大起底,从中可以窥知她对读者的关切以及保存这么多信件的理由。”她形容这些信件为“一批二十世纪的文化宝藏”。

受此启发,她深入考察了这位著名作家与其同道之间的亲密纽带,写成了《性、爱与信件:书写西蒙尼·德·波伏娃》( Sex, Love, and Letters: Writing Simone de Beauvoir )一书,该书将于今年9月15日由康乃尔大学出版社出版。

《性、爱与信件》

柯芬说,波伏娃在人们眼里既是天资聪颖的知识人,也是“体察入微”的知心姐姐——其中一名来信者就是这样形容她的。柯芬推测,人们愿意向她这个陌生人一诉衷肠的原因正在于此。

尤其令柯芬震惊的是,其中将近三分之一的信件来自男性:“这表明波伏娃的论题具有宽广的读者面,其个人生活、自我以及女性对自由平等的求索也引发了男性的关切和兴趣。”

鉴于这些材料大多涉及隐私,柯芬一般不会去鉴别信件的主人。但发现自己好友的父亲也曾给波伏娃写过信这件事让她忐忑不安。这封信写于1964年,长达10页,主要谈论自己“失败”的私生活、比他年轻很多的情妇以及因情妇背叛而燃起的妒火。

那个朋友还与柯芬分享了3页未公开出版的回信。波伏娃在信中指出,不能把她和萨特的关系与朋友父亲的情感经历相提并论:“我对您的来信很感兴趣。然而——用最客气的话讲——我认为你的作为完全是背信弃义。这个故事跟我和萨特的关系毫无可比性。首先,我和萨特年龄相近,都是二十来岁,而你却比情妇大了二十岁。”

波伏娃的不婚主义——同时又对萨特全情投入——也吸引了许多来信。其中一名读者表示:“你是我们所有人的模范……爱得不带一点小心眼和妒忌。”

柯芬提到,有好些信件揭露了家庭内部冷热暴力之下的挣扎,在那个时代此类问题还属于禁忌。一名女性写道:“我和丈夫相处起来一点也不幸福。他过分敏感并且嗜好暴力。”

来信读者出自各行各业,既有工厂工人也有医生。波伏娃1986年去世,安葬在巴黎蒙帕纳斯公墓,人们依旧会写信给她,在她墓前留下各种小纸条。

(来源:界面新闻)

简体中文

简体中文