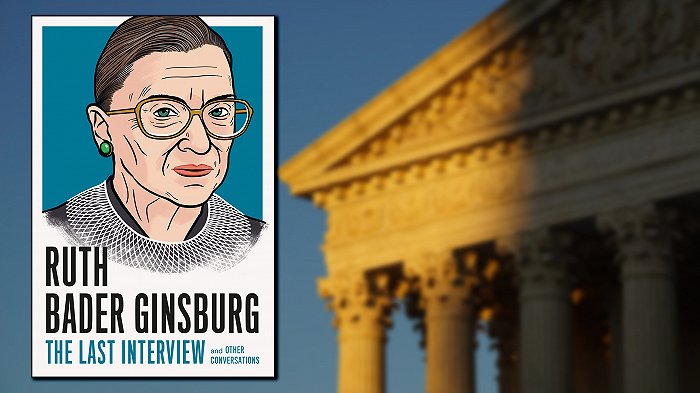

1959年,金斯伯格从法学院毕业。当时,女性仅占美国律师人数的3%,联邦上诉法院中没有一名女法官。在收于《鲁斯·巴德·金斯伯格:最后的采访与谈话》( Ruth Bader Ginsburg: The Last Interview and Other Conversations )的一篇采访中,这位已故大法官告诉我们,她当时顶多能成为一名自食其力的律师。然而,哪怕这一点,都没法得到保证。《鲁斯·巴德·金斯伯格》的内容由七篇这样的采访构成,此时出版再适合不过了,十分鼓舞人心。从她那年毕业于哈佛法学院的九名女性之一,到最高法院的大法官、一位备受爱戴的美国人,即便反复重温她一路走来的过程,金斯伯格的履历的传奇程度依旧不减。

金斯伯格于2020年9月去世,享年87岁。《最后的采访与谈话》系列是对已故思想家、作家的一系列的访谈的汇编丛书之一,该丛书采访的对象包括詹姆斯·鲍德温、诺拉·埃弗隆和汉娜·阿伦特等。这些采访的涉及面甚广,且很直接,它们带领我们接触每一位采访对象,并回溯他们早期的社会生活。金斯伯格在接受本书中的第一篇采访时,她38岁。那时候的她在接受哥伦比亚大学教授职位后,接受了《纽约时报》记者的采访。那是1972年,哥伦比亚大学第一次选择让一个女性担任比讲师更高的专职职位。阅读金斯伯格的言语会让人产生轻微的眩晕感——我们与作为一个年轻女性的她相遇,随后快速地看遍她的一生,直到她去世。不仅如此,她的言语还有种与司法的亲密性,这正是传统的回忆录所缺乏的。

我们还可以看到一颗明星的蜕变。在那第一次采访中,金斯伯格展现了许多特质,这些特质在后来不仅为她赢得了尊重与忠诚,还有对于从事她这一行的人士而言不寻常的声名。当她从哈佛大学转到哥伦比亚大学法学院并读成毕业时,她并列班级第一名,却在很长一段时间里都找不到工作。一开始,她告诉记者,她认为自己一定有问题。“但是,”她说,“当我多次被拒绝后,我意识到,不是我对他们没用,这背后另有原因。”

1959年,没有一家律师事务所想要雇用一名女性,哪怕是一个像金斯伯格那样出色的女性,而她对此事的评论体现出,即使在1972年,她已经同时表现出了温和的语气,和面对霸凌绝对的抵制态度——这种态度成了贯穿她整个职业生涯的印记。当记者问她打算如何做男性团队中唯一的女人时,她说:“对我来说,唯一的限制条件是时间。我不会为了来取悦他们而以任何方式减少我的活动。”

《鲁斯·巴德·金斯伯格:最后的采访与谈话》 背景图片来源:Ian Hutchinson/Unsplash

正如金斯伯格的对手察觉到的那样,她的这种语气具有欺骗性。在2018年由妮娜·托滕贝格(美国国家公共广播电台的美国法律事务记者)在圣丹斯电影节上进行的一次采访中,她回顾了自己进入哥伦比亚大学时所做的第一件事:她并没有低下头颅避免对抗,而是立即与校方对峙,质疑校方为何解雇了25名女性校工,同时却保留了所有男性校工。金斯伯格说:“我找到了副校长,并告诉他,学院(这么做)违反了(校规)第七章。”他回答:“金斯伯格教授,有出色的华尔街律师代表哥伦比亚大学。你想喝杯茶吗?”

她没有退缩。她将自己的雇主告上法庭,并获得了临时禁制令,以使那些女性免遭解雇。最终,面对公众要求解雇同等人数的男女职工的压力,哥伦比亚大学撤销了其决定,并最终决定不解雇任何人。正如金斯伯格在采访中干脆地说道:“面对必须要解雇大约十名男性才能解雇一名女性的问题,他们找到了避免解雇任何人的方法。”

这是一个非常大胆的举动。听金斯伯格讲述这场战斗和其他许多我从未听说过的旧日战斗带来的喜悦,如同集会上的呼吁,号召我们在各自的生活中都要更加勇敢。当然,本书还回顾了其他一些重要的事件,包括在哈佛法学院度过的令人恐惧的早年,当时她的丈夫马蒂被诊断出患有癌症。万幸的是,他活了下来,但在他接受治疗的那一年,金斯伯格不仅要照顾他,还要抚养他们的女儿,攻读法律学位并做笔记,从而让马蒂不至于落下进度。在巨大的压力下,她带领整个家庭度过了难关。

这本书的优点在于,采访的覆盖面甚广:从侧重于她的司法工作的采访,到与一群高中生进行的采访(这段采访中的金斯伯格更有趣),再到她在华盛顿特区的一个犹太教堂进行的采访——在这场采访中,她谈到了自己的信仰的重要性。在与学生进行的访谈中,她提到,作为一个女孩,她曾梦想成为歌剧歌手,但是,“在我念小学(参与合唱)时,我被分进了‘麻雀组’,而不是‘知更鸟组’,他们让我对口型。因此,成为一个伟大的女歌手并不是适合我的道路。”

在另一次采访中,金斯伯格谈到,儿子的学校在遇到需要他们出面的问题时,总是打电话给她,而不是她的丈夫。她直接了当地告诉他们,他们的孩子有两个家长,校方应该根据需要呼叫他们中的一位。突然之间,校长办公室不再给她打电话。“我怀疑,”金斯伯格说,“学校不愿让一个男人离开工作岗位,但他们会毫不犹豫地让一位母亲离开她的工作岗位。无论如何,我儿子的举止并没有很快改变,但是学校几乎一个学期都没有打来电话。原因是,在要求一个男人抽出工作时间、来学校之前,他们必须三思。”

在书中,我们还能了解到她对绰号“臭名昭著的RBG”的看法,她与已故保守派法官安东宁·斯卡利亚的友谊,她对错误决定的镇定自若的态度,以及她如何形成了她那些最引人注目的反对意见。与访谈一样,最微小的人性时刻往往可以揭示最多的东西。在金斯伯格于圣丹斯电影节进行的访谈的结尾处,她多年的朋友托滕贝格讲述了一个关于她的故事。托滕伯格说,“当我的前夫去世时,我开始和我现在的医生丈夫约会,我记得有一天我和金斯伯格大法官一起走下大厅,我说,‘露丝,我已经在约会了。他是波士顿的一名医生。’我记得她摇晃着她的头,说道,‘细节。我想要听所有的细节。’”

本文作者Emma Brockes是《卫报》专栏作家,现居纽约。

(来源:界面新闻)

简体中文

简体中文