推特邪典账号@shittyfuture的简介十分简短有力:“未来是NO”,该账号分享过几则机器人的相关新闻,该机器人面向男性用户,可以模拟牵女人手的感觉;另一家企业则试图通过“永久AI引擎”技术在你死后留存你的社交媒体账号。这篇报道将科技行业的所有宏大理想——对创新无止境的热爱,还有明朗乐观地认为科技最终会带我们走向应有的未来——全都碾得粉碎,暴露出了背后的荒芜之地,为了获取可能的利润,遍地的科技废料不断地挖掘人性中最柔软的一面。我很欣赏这一点。玩家可以在电子游戏中捏脸改变人物的面部特征,也可以改变其生殖器的长度——@shittyfuture分享过一个视频,画面上的光标在来回拖动,调整生殖器的大小。这就是技术的参差:某天你可能会发现一辆太空汽车,能够神奇地发射向宇宙;第二天,你可能就会发现一个附件,会突然膨胀起来。也许,正是因为后者的存在才让前者变为可能。无论事实如何,世纪初人们乐观地认为科技产业能带来一切美好事物的愿景已经全面破灭了——除了硅谷最原教旨的一拨人以外。

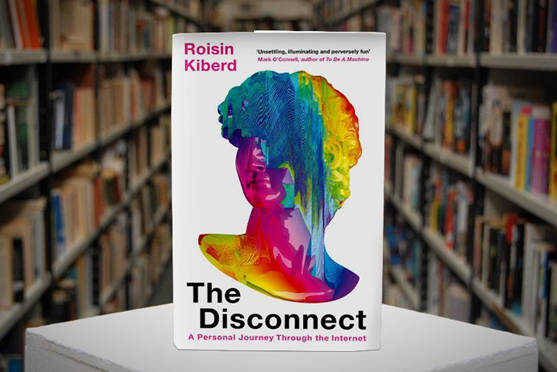

数字技术所带来的未来不仅是地狱,还是一个极其平庸的地狱。正是在这种背景下,罗辛·基博德撰写了杂文集《断联:个体的线上旅程》( The Disconnect: A Personal Journey Through the Internet ),探讨网络亚文化,还有数字生活中的亲密连接。书中有一部分是基博德的个人叙述,讲述了她从一个互联网小学生成长为一位小有野心的网络作家,再到幻想破灭,成为了一名勒德分子(译注:指英国工业革命期间反对机械取代人工的技术工人);还有一部分是作者的反思,记录了她在过去的十年里,如何为了挣一点钱而在虚拟文明的渣滓中摸爬滚打。

《断联》的行文深受互联网影响,平淡而疲惫,受够了反讽的语气而归于真挚——反讽的话可能饶了一大圈,表达的还是最初的意思。只有一个被互联网伤透了脑筋的作家,才能像基博德一样写一篇文章去探讨魔爪能量饮料的统一理论;只有因互联网而幻灭的人,才会去思考我们的世界充斥着如此之多的能量饮料、咖啡因药片和效率追踪设备,究竟意味着什么。这些东西磨砺了我们的身心,让我们时刻处于备战状态,但这一切究竟又是为了什么。

《断联:个体的线上旅程》 图片来源:Kenny Bookshop/Twitter

基博德自称“互联网怪人”,她一直在追踪网络的发展。1989年3月,她出生于都柏林。当月,蒂姆·伯纳斯-李向欧洲核子研究组织(CERN)提交了“信息管理”系统的立项报告。基博德从小就喜欢在屏幕中寻找庇护,11岁时,她就沉迷于自己的第一部手机——一部板砖一样的诺基亚,还装饰着Hello Kitty的贴纸,后来她开始频繁使用Bebo、Blogspot和Livejournal等社交媒体网站。

21世纪的第二个十年里,她一直在以记者的身份报道互联网亚文化。她采访过推特、YouTube和Reddit上的黑子,还有诞生初期的另类右派;她在推特上收到了大量的谩骂,也因此变得偏执而恐惧。她一直在想着如何打动那些她永远也不会见到的头像,也想知道他们是否讨厌她。她的前男友在推特上发布过一篇关于魔爪能量饮料的段子,在光荣的互联网世界中备受推崇,这个世界里,资本主义是不确定又永恒存在的幻象,笼罩着一个正在走向虚无的宇宙。这个段子传播很广,她十分嫉妒。段子也毁了他们的约会。2016年,当她看到网上的对话被不断推向愤怒和极端时,她的精神崩溃了。

《断联》中的文章正是基博德在“网络崩溃”后的恢复期写的,这是一种“传达我灵魂”的尝试,她写道。基博德的九篇文章涵盖了约会APP、睡眠技术、夜生活还有“平淡之神”马克·扎克伯格,你能从这些文章中感受到她对新世界的渴望——技术不会自动屈从于制造垃圾、追逐利润、让人们活得更加孤独而恐惧。

在写睡眠的文章里,基博德说她喜欢通宵刷《费城永远阳光灿烂》这部剧,“我不是真的在看剧,”她写道,“即便我还醒着。”她把这个习惯归结为孤独感,Netflix回应了她的渴求,让她在夜里有所寄托。她预想Netflix什么时候能让潜文本内容也变成文本,开发出一种不是真的用来看的,而是能带给人舒缓与安慰的节目。还有一篇文章写的是蒸汽波——这是一种电子音乐流派,音调偏低,给人一种“麻木、徒劳、疲惫但平静的感觉”,基博德说它既“渴望着一个音乐比技术更重要的时代”,同时又“确信我们永远不会再有这样的真诚”,她在其中发现了一种扭曲的乐趣。

她听的蒸汽波音乐底下的评论,都带有这样的忧郁与疲惫混合的情绪。互联网经历了很多次迭代,《断联》捕捉到了千禧一代中后期网民的心声,他们和基博德一样,在世纪初热情地拥护互联网,后来却因互联网带来的一切而大失所望。屏幕远没有给人们带来超脱,反而是打着乐趣的幌子,带来了更多的工作,带来了无尽的谩骂声,带来了人们无法达到的标准。互联网给人们带来的是自我意识,过去的十多年间,人们观察着别人,也看着自己被别人观察,网络上的对话必须越过许多陷阱,才能看似毫不费力地展现出自己的聪明才智——人们可以隔着屏幕幻想与这种人交朋友,就是在这样的累积中拼凑起了自我意识。基博德在讲述自己的想法时,会事无巨细地讲述自己做过的所有坏事、验证过的所有行为习惯,你会很希望出现一个新的存在来打破这种节奏。然后她就讲述了自己的约会经历。

“我不是真的在看剧,即便我还醒着。”图片来源:Thibault Penin/Unsplash

她在一次聚会上遇到了一个男人,一个线上左派。他和都柏林的很多男人一样,在一家跨国科技公司工作。她在约会时告诉对方,她会看着《费城永远阳光灿烂》入睡;对方则告诉她该剧的一位编剧与剧中演员交往过,并且在分手后将演员解雇了。她不禁认为这是对方在考察自己的正直性。他们也在线上发过信息,对方给她发了一个女摔跤手强迫另一个女生吃卫生棉条的动图。据她的了解,对方的身家背景和政治立场决定了他所处的层次不会让他觉得针对女性的暴力很有趣,所以她回了一条类似水准的讽刺,并没有任何意义,只是可以引起对方的注意,甚至很可能得不到对方的尊重。“这次约会十分艰苦,”基博德写道,“两个小时期间,我们没有建立起任何联结,而是一直在展示精心包装过的、线上友好型的自己,我们都自得其乐,而又冰冷无情。”她不明白为什么他们花了这么多时间来说服对方自己是好人。

读到这段话时,我感到亟需修正自己对青春的认知,想把笔记本电脑赶紧扔出窗外。人们开始越来越多地批判数字世界中的自我意识,还有忧郁的互联网用户——对于这类人而言,最好的未来就是永不到来,最糟糕的状况就是未来永无止境。与基博德约会过的男人中,有末世幻想的人数量惊人。重要的是,这些人通常是跨国公司的员工,他们却相信宇宙已死,仿佛这样才能解释他们为什么明明身处社会的金字塔尖,却自我感觉如此糟糕,他们也因而不必去细想为什么他们的工作如此接近权力中心,个人却陷入了如此深重的无力感。

读了《断联》之后,我并没有为消失的未来而哀伤,反倒是为痛苦的现在而难过。就在几年前,人们还被告诫要抱持野心和欲望,如今却只剩下麻木的疲惫,对他们来说,宇宙不再是发现与游乐之地,充满了可以学习的资源,人们可以获得成长,可以发起各种运动,如今的世界只是一个不断攫取、攫取再攫取的垃圾球,这一切意味着什么呢?

对基博德的问题有一种回应,那就是回过头来要求她超越这一切,要求她关照这一切,因为她拥有了别人没有的力量和特权,就必须承担相应的义务,因为还有那么多值得她关注、享受和爱的东西——但她只能、也只会回过头来凝视、疲惫、痛苦和崩溃。所以,让我们回溯到这个无聊的反乌托邦世界的开端,去找寻系统中的哪些节点让基博德走上了现在的道路,也改变了许多其他的人,弯折了他们的灵魂。灵魂弥足珍贵,想要夺回它,我们必须认识到灵魂的毁灭需要经历漫长的岁月。

本文作者Rebecca Liu是一位作家,现居伦敦。

(翻译:都述文)

简体中文

简体中文