2月14日,界面文化(ID:Booksandfun)连线了定居德国柏林的青年艺术家aaajiao。原定于这一日飞回上海筹备个展的他因航班取消不得不推迟了近期所有工作计划。作为一个曾在武汉读大学的人,他忧心于武汉朋友们的近况,也曾试图尽己所能帮助一位上海的湖北朋友找到落脚点,却爱莫能助。自从疫情爆发,aaajiao几乎全天候都在微博上转发各种疫情报道、求助帖,他称自己就是一个“网络编辑”,从自己的视角把这些信息拼接在一起,然后推送给可能看到的人。“我觉得能帮到一个是一个,这只是一个求生的过程。我们能做的就是把这个声音变得更大。”

与此同时,远离疫情中心的海外华人正通过卷土重来的种族歧视现象与国内的同胞产生某种切肤的共情痛感。aaajiao注意到柏林日前也爆发了几起针对亚裔的种族歧视事件,他一方面惊讶于柏林这样一个曾经有着强大“政治正确”氛围的地方也会因为一场传染病而出现排外现象,另一方面也下定了决心要打破群体间的藩篱,谋求更大范围的共识。采访当日,他与另外四位艺术家、策展人朋友组织了一场题为“少数族裔在柏林如何构建共识”的集会,他为集会写下了一句标语:“自我歧视才是病毒。”

aaajiao坦言自己已经很久没有以这样的关注度去关注一件事情了,无论是身体还是精神,都承压已久濒临极限。他暗自希望在集会结束后能从疫情当中抽身出来,恢复往日生活的节奏。但两天后,他起床第一件事依然是打开微博,转发看到的疫情消息。

“他要是敢去,我邻居肯定会弄死他”

我是武大毕业的,在武汉待过四年,所以我对武汉的状况从某种角度来说是比较清楚的——因为在那里待过,所以有一种天然的直觉。我应该是1月十几号开始看到有人在说这件事,辟谣什么的,那个时间点,我记得不是特别清楚。

正好我1月21日要从柏林飞到都灵,因为我今年年底在都灵有展览。20号我在柏林买口罩还买得到。我们这里有个华人的群,有几个很好的朋友当时都在说要买口罩。从都灵回来的时候,很多人都意识到问题比较大了,我就发现在柏林已经买不到口罩了。

后来我们分析,按照柏林当地的状况,大多数人是不需要买口罩的。在这里,如果有明显的呼吸道疾病或者脸部有疾病,大家会觉得戴口罩OK。但如果为了预防去戴口罩,好像也没有必要。我觉得很多做代购的人在疫情前期靠口罩赚了一大笔。柏林的药店分布非常密集,每家药店都买不到口罩,这肯定不是个人行为,是有组织的行为,在往国内卖。我觉得很多人比我们敏感得多。

我在武汉的朋友运气比较好,我直接认识的人都没有生病,但精神状态非常不好,很多人明显被困住了,有一种强烈的无力感。按照这个得病的比例,他们会很容易感受到疫情就在身边,影响着他们的生活。

我爸妈是西安的。我觉得西安属于一个(疫情)中等区域,没有特别严重,也不能说不严重。他们基本是跟着整个国家的第二种节奏在走,就是别人封小区,他们就封小区;别人说两天出一次门,他们就两天出一次门。整个西安的节奏基本是这样。西安离武汉不远,但是因为经济发展原因,这些年武汉人在西安的倒不多,所以没有特别明显的因为人口流动造成的疫情扩散。我爸妈是设计院大院的,所以他们大多数时间生活在自己的区域里,这个区域的管理者和居民有自己的相处方法,反而在瘟疫中相对有保障。

但我在上海的朋友有遇到问题的。他老家是武汉的,武汉封城的时候他人在黄山,回不去。因为他是湖北的户籍,所以他在黄山被强制隔离了14天,基本过年期间就是被强制隔离。隔离完之后,他就拿了一个医疗机构和区政府开的证明回到了上海。

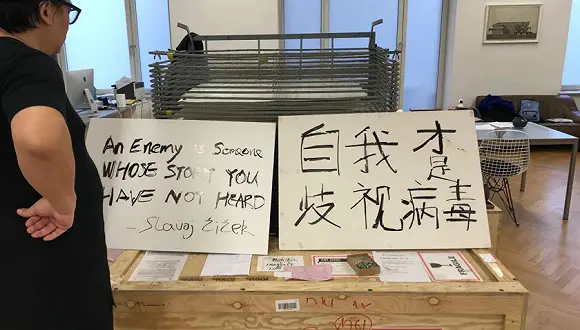

我们今天去集会,我提出的观点是“自我歧视才是病毒”,因为自我歧视的问题非常大。在中国,我们的体会更明显,这甚至都不是瘟疫的事儿。你的原生家庭、你的社会经历和你的财富积累塑造了你的社会身份,其中会有非常强大的鄙视链存在。

(疫情)这件事来得很快。但是这次你会发现,从一开始,你看到的就是普通人的协作,或者普通人基于之前的自组织形式在帮助其他人。这件事其实依旧是没有停止的。

非典那年我在高考,我完全是懵的——非典让我很懵,高考也让我很懵。那个时候我们没有真正参与。我有朋友那年在北京开餐馆,他跟我讲了那里的情况,死了多少人,如何惨,其实非常可怕。只是那时候没有社交媒体,大家基本靠电视和纸媒,那个情绪的波动相对比较缓和。资源真的是黑洞。你说捐700万个口罩,日常市民的使用加上过度防疫的现状,消耗量就是巨大的,700万个口罩在武汉就是一天的量啊,武汉可是个千万级人口的城市。

德国的少数族裔也在欺负其他弱者

近期我有两位女性朋友在德国受到了很明确的语言歧视,一个姑娘就是在Mitte有此遭遇。我们觉得Mitte在柏林算是非常“白”的地方,没想到在如此中心、富裕的区域,也会有人受到这种对待。在柏林还发生了打人的事,应该是两个阿拉伯裔的姑娘打了一个中国姑娘,持续的时间非常长,我们都怀疑她们可能在公交车上就盯上她了,开始可能是语言类羞辱,然后跟着她下车,最后动手。我曾经觉得柏林是一个有着巨大政治正确性的地方,但发现,原来这里的少数族裔也在用一种自己非常熟悉的方式去对待其他弱者。他们可能是整个欧洲,或者整个德国右翼的受害者,但他们选择去欺负更弱的少数族裔,尤其是亚裔,这是让人比较害怕的地方。

我觉得现在我们能做的,是起码要让大家明白,作为柏林的少数族裔,我们应该是有共识的,不应该用这样的方式相处。他们一方面是受害者,同时也在扮演施暴者的角色。所以我们需要有一个呼吁,先看看有没有可能让大家来关注这种现象——现在只能说已经有了苗头,或者说,已经出现这种事件了,我们就应该站出来。

今天的集会包括我在内有五个发起人,其中两个是李振华和何翔宇(注:两位分别是中国艺术家、策展人)。还有另外两位,一位叫王江楠,江楠在柏林的几家大画廊都工作过,做顾问的工作。还有一位叫杜杜,他之前在柏林组织过一些文化相关的大型会议和工作坊,他最近跟我们在一起做亚洲艺术家协会。我们去年年底在这里申请了亚洲艺术家协会,我们在德国的税务已经通过了,也已经拿到了所有人的签名,下一步就需要再交给理事和政府正式申请协会。所以其实这五个人也都是这个协会的发起人,但因为我们没有完成注册,所以这次申请集会的时候还是以个人身份申请的。

aaajiao与朋友们准备的集会标语。图片来源:aaajiao

以前我在上海,虽然我已经是非常核心的行业从业者,但我依旧是个他者——无论是作为艺术家,作为一个市民,还是作为一个居住者,都是他者。在柏林,这个“他者”身份有变化。作为艺术家或者纳税人,你绝对不是他者,是社会的一份子;但作为有色人种、少数族裔、亚洲艺术家,你在这里也是他者。所以这个双重他者的身份还是没变。这种状况下,就会走向一种相对比较虚无的状态——就是如果你能生存,能持续以个体为单位创作,这个社会到底跟你有什么关系?这一直是个问题。

我是2017年搬来柏林的,小何(何翔宇)是2015年搬来的。我俩搬来这里是(德国华人艺术圈)比较具有标志性的事。说实话,我俩算是在这个行业里真正在一线做展览、卖作品活下来的职业艺术家,大多数在这里的艺术家其实并不能说跟亚洲艺术有关系,也没有完整的声音来代表(亚洲的)价值观和观点,全是非常细碎的。大多数在这里的华人是在这里读书然后留在柏林的,外来的艺术家很少。虽然有更多艺术家在尝试来到柏林,很多人也拿到了这里的艺术家签证,但其实他们不会选择在这里定居,很多人甚至也不在这里做项目。

我们这次集会有一个土耳其艺术家要来,但之前我们没有什么交流。我觉得很好玩的是,看到阿拉伯裔的人聚集在一起,看到穆斯林去做礼拜(我家旁边就有一个礼拜场所,在一个地下室里),你看他们的眼光,其实和德国白人(看他们)的眼光是很像的:你能理解他为什么在这里,你尊重他,但是你没法跟他沟通。从某种角度来讲,也不是对方拒绝你,而是你不知道要去干嘛。这些事发生在柏林就变得很妙,加上出现了歧视、打人的问题,你再把这件事拿出来看,就很妙。

你想要在这个社会里找到共识,作为艺术家群体或者作为亚洲少数族裔群体,你到底要跟谁先找到共识?我为什么会写那个标语“自我歧视才是病毒”,(我感觉)连海外华人群体自己都没有形成共识——先不说身份上的共识,这是一个历史身份的共识——都很难形成,何谈跟其他少数族裔形成共识,继而在这个多元化的社会里找到身份?其实这是非常慢的事情。

从艺术家的角度来说,你会觉得艺术有很强的穿透力,这是事实。但你在艺术上的困境就是,只要东亚研究、亚洲研究这个学科存在,你的文化,或者艺术的话语权就一直处于一种被解释的位置,同时这个共识也是不存在的,这里有非常多重的困境。我觉得能做的,就是先站出来,为你非常熟悉的人发声,这是第一步。包括我们做亚洲艺术家协会,其实也是想去寻求一种可能性。为什么你在柏林看到的大多数是文化机构,进行国与国外交式的交流,而不是由真正的从业者,或真正在做事的人发起的平台?这就是之前所缺失的。我们希望从它开始,试试看有没有什么可能。

艺术家的社会参与不可能和作品没有关系

我从大年三十到今天,状态都是不正常的。我在微博上一直在转发疫情相关的内容,很多也没有写评论,我就像一个编辑一样,用我的视角把信息拼接在一起,成为一种关联。我做媒介研究很久了,微博的信息呈现方式非常不友好,它故意把信息碎片化,不像推特,推特可以把一个话题相关的推文关联起来,但微博不支持这么做。

所以某种角度上来说,你看到很多人在求助,转发让更多人看到是你唯一能做的事,有可能有相关线索的人会去提供某些帮助。从疫情开始到现在,这件事是成立的,很多人确实在微博上求助,然后得到了帮助。有些人说这是破坏规矩,我觉得这不是,因为现实规则是不正常的。我并不认可把它称作插队,或是操控舆论,我觉得能帮到一个是一个,这只是一个求生的过程。我们能做的就是把这个声音变得更大。

我在去年年底接受了一个采访。去年12月的时候,我们起码还不知道疫情,我当时说:“我无意中成了一个幸存者。”在那个采访里,我提到,自己的作品做到一个程度,只对我的生活完整性有效果。但从另一方面来说,你的艺术从业者身份并不是单一由你构造的,是整个社会赋予你的,所以我当时在采访里讲,作为幸存者你需要有社会责任。

我在做作品的时候是非常私人化的,我和一些朋友说过,在工作室做完的时候,展览对我来说就结束了。去画廊,去展示,跟公众产生关系,只是作为艺术品它需要流动,这只是行业对“物”和“利益”的要求。作为作品本身,它并没有那么想和公众有沟通。但回到艺术家的社会身份,你也是一个可以发声的人,你的头衔决定了你在某个公共平台的发声是可以被关注的,这就成为了你的责任,你就需要说一些话。这些话怎么说,你需要学习,需要参与。这种参与跟作品没有关系?不可能。但如果说跟我当下做的东西有多大关系?我觉得也没有那么强烈。

去年夏天我做了一件作品颇能反映当下的心境。那件作品叫《末日媒体》。我录了两段直播,用程序处理了一下,把两个视频汇总成一个完全无法阅读的文档,只保留了声音的部分。我觉得在某种程度上,我做的所有跟社会结构或当下媒体状况有关的作品都很像寓言——你好像看到一些真相,但是这些真相又是不知道几手的经验,加上传播的工具和平台,它是不清晰的。这种不清晰像是一种媒体的狂欢,又像是最后一次以这样的方式去接触媒体的机会。

3月13日,我本来要在上海西岸做展览。展览的主题是Player(玩家)。2017年我的个展主题是User(用户),讲的是人的第一身份从一个智人变成了用户。2018年到2019年,我的展览主题是Bot。你现在看到很多公众号或者微博账号,标题就是“XXbot”。我没有选择去做这样的一个账号,但是我做了展览,讲述这种bot——我指的是互联网bot——是我们重新去访问自己记忆的方式。因为社交媒体和智能装备,我们的很多记忆已经外置了,所以你需要用bot的方式才能访问它。

今年的个展要讲述的问题是:你已经是user了,你也可以用bot来访问你的记忆系统了,下一步要干嘛?就是用player的方式重新塑造观看的方法。这次展览分为两大部分,在上海的部分叫“洞穴模拟器”(Cave Simulator),11月在都灵的个展叫“深渊模拟器”(Deep Simulator)。模拟器就是强行给你代入感,你在模拟器中的状态肯定不是你原来的状态,这个状态就指向player。深渊和洞穴是非常私人的空间,因为洞穴这个词从一开始就是一个关于居所、安全感的,属于你的地方。

我本来今天要飞回上海的,买的是汉莎航空的票,全都取消了。我没办法确定什么时候回去,也做不了东西。本来我是要回上海把展览做完,我已经做了80%,还有20%,虽然不难,但是是需要一点时间的。本来是这么个计划,现在要延迟,就要看上海什么时候恢复相对正常的秩序了。还有我的供应商,我有个东西是在佛山做的,不知道广州现在什么状况。

疫情这件事,包括柏林已经产生的歧视问题,很大地冲击了我的日常生活。我已经很久没有这样关注一件事了。我觉得今天的集会对我来说也是一个节点,今天之后,我需要刻意恢复一下生活节奏。关注是要做的,但不是以这样的方法。这种方法让我觉得身体和精神已经到达极限了。

简体中文

简体中文