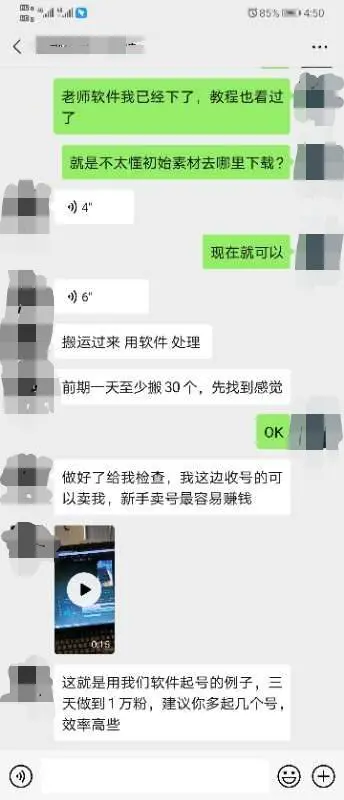

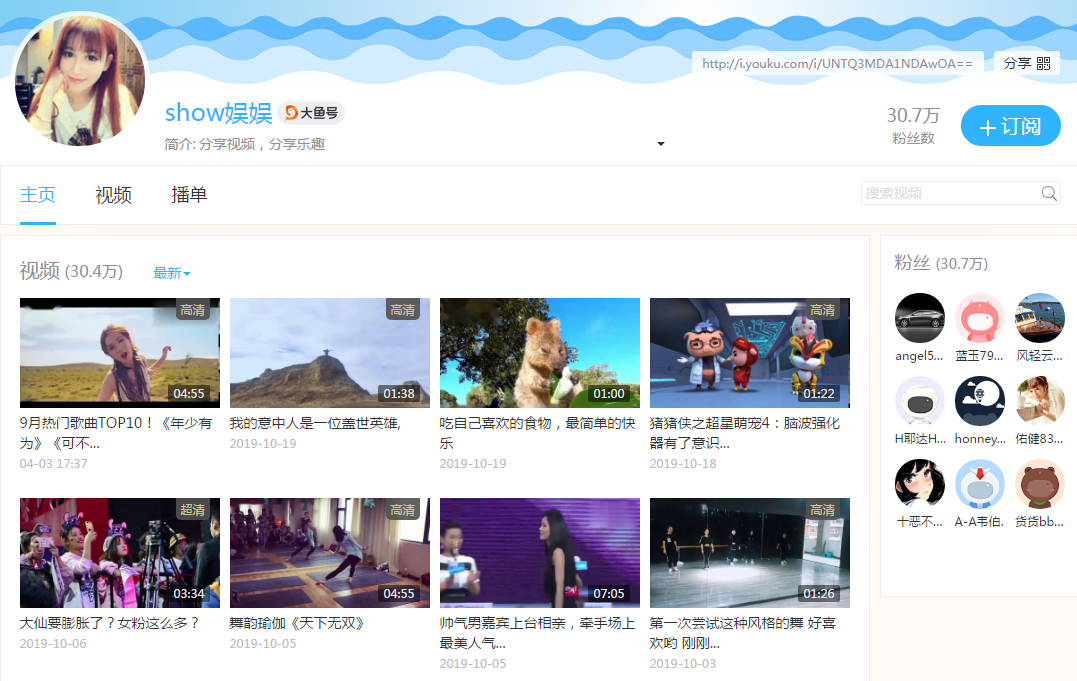

批量搬运内容+机器人配音;批量制作“伪原创”,“自动化”脚本横行;“粉丝数量超过1000个就可以在市场上出售,比如短视频平台千粉号120元一个,万粉号300元一个”……

4月24日,国家网信办启动专项整治行动,严厉打击网络恶意营销账号,而新京报日前对营销号 “千层套路”的揭秘,引发社会广泛关注。报道呈现出的搬运抄袭他人视频、进行视频处理伪“原创认证”后吸粉卖号或开直播牟利的营销号产业链,让人惊愕。

现实中,恶意营销账号哗众取宠、撩拨公众情绪,甚至公然造谣、撕裂社会,已不是“新闻”,很多营销号堪称网络公害。此次疫情期间,该问题就再次引发舆论聚焦:从“华商太难了”,到“多国渴望回归中国”……部分网络营销号为了涨粉和流量,几乎已到了不择手段、毫无底线的地步。

恶意营销账号泛滥,从相关网络平台到主管部门,对类似营销账号应当以法治手段对其加以治理。

▲图片来自新京报报道。

与此同时,也应看到,营销号产业链的繁荣,很大原因是这些营销号肆意搬运抄袭他人原创内容,从而实现吸粉和获取流量的目的。换言之,如果只是单纯打击,不有力遏制搬运抄袭等违法行为,从源头断掉营销号利益链的“养料”,这些营销号随时可能会卷土重来。

新京报此次起底揭露出的视频营销号产业,就非常典型。一个营销账号上传的视频总量动辄数万甚至数十万,背后是大量的抄袭搬运,“很多视频都被搬运烂了”。

有的营销号为了规避风险,瞄准那些“粉丝量不多的原创作者的视频”。原创作者“辛苦种草”,却被营销号“轻松收割”。有些营销号运营者借此获得暴利,但原创视频作者却无可奈何。

这种对于原创视频的疯狂抄袭搬运,暴露出平台在原创保护上存在诸多漏洞。一些营销号通过镜像反转、画中画、调整声音或时间速率等办法,轻松拿到“原创”认证。一些抄袭营销号被举报后,往往只是删去相关视频,而没有封号处理。此外,视频版权的跨平台维权往往存在举证难、维权周期长等问题。

这种跨平台维权的困境,不单是网络视频的问题,图文原创的维权,同样如此。各平台之间以邻为壑的管理,使得大量营销号如鱼得水,轻松规避制裁和打击。

显而易见,正是版权保护的“短板”,才给那些营销号打开了不劳而获的方便之门。因此要终结恶意营销号的“生意经”,必须追溯源头,完善原创保护。

就目前看,相关网络平台亟须改进原创审核认证机制,向“伪原创”说不。同时,大幅度抬高网络抄袭的成本,而不是让抄袭作品可以屡屡一删了之。此外,网络平台之间的原创保护和维权机制,也亟须打通,从而改变自家“各扫门前雪”的局面,形成行业治理的合力。

一个健康的网络空间,不容恶意营销号的横行。一次容忍等于十次鼓励,治理恶意营销号,网络平台的责任首当其冲。向一切搬运抄袭说不,不仅是保障原创者、版权人利益,其实也是保护平台自身的利益。这样才能“良币驱逐劣币”,让网络平台形成更好的内容生态,获得长久的竞争力。

简体中文

简体中文