我们应当如何理解现代幽默?幽默除了插科打诨还有什么?在日前出版的《白沙》一书中,英国作家杰夫·戴尔(Geoff Dyer)书写了“我”在世界各地漫游朝圣又复归生活之地加州海岸的生活,就像戴尔此前的作品一样,书中的朝圣之旅是无聊的,居家生活是乏味的,深陷其中的“我”经常是恼火而焦虑的,那么究竟是什么赋予了他的作品一种喜剧成分?

用戴尔译者之一孔亚雷的话说,为什么一个人的焦虑会如此好笑?批评家詹姆斯·伍德在《不负责任的自我》中提出,19世纪末20世纪初,随着现代小说诞生,一种世俗的喜剧出现了。与从前“宗教型的喜剧”不同,这种喜剧用不完整、不稳定的知识置换了宗教梦想的完整、稳定的知识。“不负责任的自我”——这或许可以用来解读杰夫·戴尔的幽默。

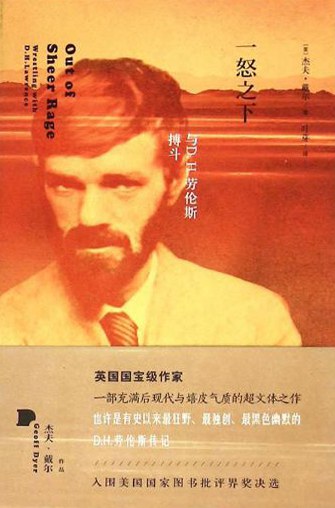

英国作家杰夫·戴尔

“不负责任的自我”

在《不负责任的自我》一书中,伍德认为“宗教型的喜剧”本质上属于亚里士多德在《诗学》中的定义:喜剧源于可见的缺陷或丑陋,而这些缺陷或丑陋不足以痛苦到引起同情。所谓宗教,伍德也补充道,他想表达的就是那种梦想着知识终将战胜未知、世界充满稳定性与确定性的说教感。而世俗的喜剧是一种由“不负责任的自我”(irresponsible self)主导的喜剧,有着不确定的视角,还有比嘲笑、讽刺更复杂的情感,用果戈里的名言说就是“笑中带泪”——人们并不是不再同情,而是因为受阻而更加同情(对此,伍德举出的例子是赫拉巴尔)。两种喜剧全然不同,如果说“宗教型的喜剧”的特色在于纠错,那么世俗的自我喜剧特点就是宽恕。如伍德所说,“宗教的喜剧是对应受惩罚之人的惩罚,世俗喜剧是对不该宽恕的人的宽恕。”

《不负责任的自我》 [英]詹姆斯·伍德 著 李小均 译 河南大学出版社 2018年12月

宗教型的喜剧例子包括阿里斯托芬、拉伯雷和莫里哀,而世俗的喜剧可见于契诃夫、赫拉巴尔、纳博科夫、果戈里等人作品。当然,也有很多作家处于他所命名的两种喜剧的中间过渡地带。比如塞万提斯的《堂吉诃德》,小说中的讽刺、惩罚、暴力和欺骗属于旧的喜剧元素,而主角堂吉诃德的不确定性与不可预知引发了人们的同情,伍德也由此将之称作世俗喜剧的伟大奠基者。另一个过渡的典型是简·奥斯汀,她的作品里既有以纠错模式嘲笑的小人物,也有具有内心意识、得到理解与宽恕的女主人公。

在伍德对众多作家作品的评论中,捷克作家赫拉巴尔尤为明显地体现了不可靠的主人公、幽微复杂的情感以及宽恕的态度。在赫拉巴尔的代表作《过于喧嚣的孤独》里,主人公汉嘉从事了三十五年废品压实工作,偷偷利用从废品里抢救出的经典自学,康德和诺瓦利斯就是他抢救出来的杰作。伍德认为,这样的主人公是在模仿喜剧傻瓜——好兵帅克,属于宏大历史中欢快漫游的小人物,汉嘉不仅自学了许多无用的知识,也是生活在书籍审查制度中的叛逆者。而赫拉巴尔的高明之处,就在于用不可靠的疯狂之人对政治发动了小小批判,然而也因为其不可靠和可笑,消解了批判的严肃性。 由于布拉格郊外出现了更加工业化的垃圾压实机,汉嘉几乎要失业了,但他对此的反应是“为了保住饭碗,力争将产能提高百分之五十”,然而终究于事无补,他最终还是被解雇了。

消解理想自我

如果以“不负责任的自我”喜剧类型来阅读杰夫·戴尔,我们也可以有新的发现。在最近出版的《白沙》里,主人公“我”依旧是那个容易恼怒、社交碰壁还逃避责任的人。虽然说戴尔的作品不能视为真正的非虚构之作,但这个“我”的特质无疑延续于多部作品之中。对自我的重新发现——主要发生在人生挫败的时刻——以及对理想自我的消解,也一直是戴尔写作的重要主题。在《白沙》的最后一节,五十五岁的“我”遭遇中风,眼前的世界被砍掉了一半,被送入医院的他产生了某种自我降级感:之前虽然眼睛出了问题还能自主走动,到了医院一会儿就要躺在轮床上被推着去做核磁检查,“两个瞳孔大得如同餐盘一般。”

《白沙》 [英]杰夫·戴尔 著 王晓英 译 浙江文艺出版社 2020年6月

戴尔的肉体健康“自我”在《白沙》中被瓦解、降级,而他精神上的“自我”早已瓦解了无数次。在《一怒之下》里,戴尔写了一个一直想写D.H.劳伦斯却无限延宕的故事,正因为没有任何事阻止他的写作,所以他从未开启:一旦“我”想要写劳伦斯的书,“我”就想去读里尔克的书信集,而如果“我”要写里尔克的书,“我”就会想要读劳伦斯。作者以此嘲笑了人们所谓的追逐梦想与现实限制的矛盾,很多人会认为孩子或者家庭生活阻碍了他们追梦的脚步,戴尔却认为,声称生活责任压过艺术梦想的人是在伪装,责任和限制其实是他们赖以生存的东西,除此之外,他们谁也不是,“人们想要被阻止与被限制。仓鼠不仅爱他的笼子,而且如果没有笼子他会不知所措。”詹姆斯·伍德在《私货》里也将戴尔对过多自由的焦虑解释为,人们其实不需要那么多的“消极自由”,太多的消极自由不比真正的监禁更自由。

需要补充的是,戴尔对自由的嘲谑并不肤浅,《一怒之下》里的思考从D.H.劳伦斯的生平与创作而来,他发现获得自由并不是一次决裂性的事件就可以实现的,比如抛下工作或是走出婚姻,这只是影视剧和小说提炼的戏剧性事件;相反,自由需要持续的努力,需要比坚持其他事物更为执着——“劳伦斯的一生强有力地证明实际上享有自由需要日复一日的努力”,命运也是如此——“命运不是最后得到的,而是逐步向它推进的行动过程。”这一点也延伸至了《白沙》中讲洛杉矶罗迪亚用一生建设沃茨塔的段落中。戴尔探讨了工作的伦理,并又一次嘲笑道,就像仓鼠喜爱它们的笼子一样,有退路的人总会选择退路,而理想的境界是像罗迪亚建设沃茨塔一样一条路走到黑,“到了某个阶段,他已经彻底习惯了工作,一点都没有想到要去做些别的什么,这就是他放松的方式,工作即休息。” 正是有这样严肃的认识,戴尔大概才从那些追梦的口号中识别出了虚无缥缈。

《一怒之下》 [英]杰夫·戴尔 著 叶芽 译 浙江文艺出版社 2016年2月

以写作完成漫游

回到杰夫·戴尔的漫游经历,他参与过那么多朝圣之旅,去过劳伦斯故居、高更故居,甚至还去北极看过极光,他从中体会到的是什么?更多是无聊。如他所说,参观名人故居的唯一感觉就是没有感觉,漫游中对无聊的细细体味和一再书写,令人想起济慈所说的消极能力(negative capability)。

“消极能力”指的是,一个人能够做到在不确定性、神秘与怀疑中生存,而不是急躁地追求事实和理性。丽贝卡·索尔尼特将济慈所说的消极能力与伍尔夫散文《街头徘徊》里的漫游联系起来——她认为济慈之所以想到消极能力也是因为他的一次冬日漫步,只不过这次漫步与伍尔夫的漫步比早了一百年,但两次漫步同样有着将人们从固定的居所、特定的身份中解放的功能。在《街头徘徊》里,伍尔夫写道,漫游可以穿越社会环境要求的一致性(Circumstances compel unity),一个人不再是社会要求的银行家或是一个父亲,可以是一个沙漠里的游民、一个凝视夜空的神秘主义者,或是旧金山贫民窟的浪荡子。对此索尔尼特解读认为,漫游更像是一种反抗,这种反抗是一种充满想象力的反抗,它偏爱微妙的事物,喜好金钱无法购买、大公司无法控制的愉悦,希望成为意义的制造者而非消费者,钟情一切缓慢的、漫游的、离题的、探寻的、神秘的、不确定之物。(《伍尔夫的黑暗:拥抱不可解之事》)

而这正可以用来解读戴尔不被朝圣之旅和作家传记绑架的离题的、漫游的文学。漫游首先是目的地意义上的:戴尔也漫游至阿多诺的故居,或是前往加州圣莫妮卡海滩,去寻找阿多诺批评的肌肉男女——阿多诺认为加州人对健康太过迷恋,他将那些浑身散发着生命力的人称之为行尸走肉;戴尔目睹的是又一股杂技瑜伽热,他嘲笑道,那些男女的瑜伽动作如此贴近性爱动作,然而却洋溢着一股温文尔雅的贞洁气息。

图片来源:视觉中国

漫游其次也是写作意义上的:《一怒之下》表面上是D.H.劳伦斯的传记,其实是从传记中漫游而出的文本,戴尔花费大量篇幅讲述他如何准备写劳伦斯、如何拖延写劳伦斯,又如何讥讽他人尤其是学院派所研究的劳伦斯,这种偏离主线、别开生面的写法,以他写在题记里的一句话来评价或许再合适不过:“对无关紧要的细节进行无休无止的说明,长篇大论却毫不切题。”(福楼拜评价雨果《悲惨世界》语)也正因如此,他才发现了更多与寻常传记作品不同的地方,像是有些荒诞又富有寓意地将处于车祸“康复期”的自己与劳伦斯、里尔克的“康复期”联系在一起,对着劳伦斯书信集的生活细节——记账、经济纠纷、做果酱等等——发表见解:

这样离题万里的写法的正当性,在书中其实已有所表达——戴尔说,他乐于见到小说形式变得“发散”,“发散”到完全没有小说的样子,因为当代小说这个媒介已经显示出对表达潜力的约束,作者的思想和情感不得不被小说化了,这亦引人厌烦。

(来源:界面新闻)

简体中文

简体中文