按: 当我们面对一个肥胖的人——不是超重几斤或几十斤,而是体重超过200公斤——这具庞大的身体首先会吸引人的目光,而后引来讶异、怀疑、嘲讽或鄙夷,这样的超重往往被认为是身体和道德的双重缺陷,涉嫌自我管理的失败和欲望节制的无能。对于一位女性来说,这样的身体则更加特别,不仅剥夺了其尊严——身体无时无刻不被指摘,被触摸和推搡时被认为是物而非人,也在一定程度上抹杀了其个性与性别。

不仅美是关于苗条的,讲故事的权利也在拥有匀称身材的“正常人”手中。“人们对于我这样的身体所经历的故事,大多漠然而不屑一顾,抑或报以冷嘲热讽。人们看到我这样的身体就会有自己的臆断,自以为知道背后缘由,但其实他们什么都不知道。我的故事虽无关胜利,却也需要被讲述,并且值得一听。”美国作家罗克珊·盖伊(Roxane Gay)如此写道,她最重时体重达到了570磅(约合261.72公斤)。她把自己的故事被写成了《饥饿》(Hunger)一书,一部关于她的身体和她的饥饿的回忆录。

美国作家罗克珊·盖伊(图片来源:The Guardian)

罗克珊肥胖的身体所层层包裹的,是她的一颗装满恐惧与自卑的心。她试图以无尽的食物填补自己永远无法得到满足的渴望——不再受伤的渴望,她通过让自己的身体膨胀而在众目睽睽之下得以躲藏。她暴饮暴食的行为与日渐增大的身体,在她与任何胆敢靠近和伤害她的人之间划出了一条界线,甚至也在她与自己的家人之间划出了界线。而这一切,都始于罗克珊在12岁那年被一群男同学轮奸的遭遇。她不敢告诉任何人,害怕同龄人的耻笑和排斥,也害怕她不再是家人眼中的乖女孩了。她靠吃啊吃来发泄情绪、成为自己,以及构筑身体的堡垒,来保护心底里那个曾被深深伤害的小女孩;然而,在食物的力量帮她得以逃避异性的目光之时,她发现自己却因为肥胖超重曝露于公众灼灼的视线和严厉的审判之中。

随着一点点长大,她慢慢意识到被强奸不是自己的错,但“要相信这些真相并不像单单了解它们那样容易”,她依然深陷自我怀疑的泥潭,认为自己残损而软弱,不配得到宽恕与任何人的爱。罗克珊所经历的长久的精神上的挣扎,也反映在她与身体的斗争上。她一方面要承受这具身体带来的限制和伤痛——很多通道无法通过,担心坐坏公共洗手间的马桶圈,另一方面也必须面对社会对肥胖人士无情的厌恶与仇恨,“我确实生活在这样一个世界里:人们极力容忍和鼓励他人公开仇恨肥胖人士,”她在《饥饿》中写道。

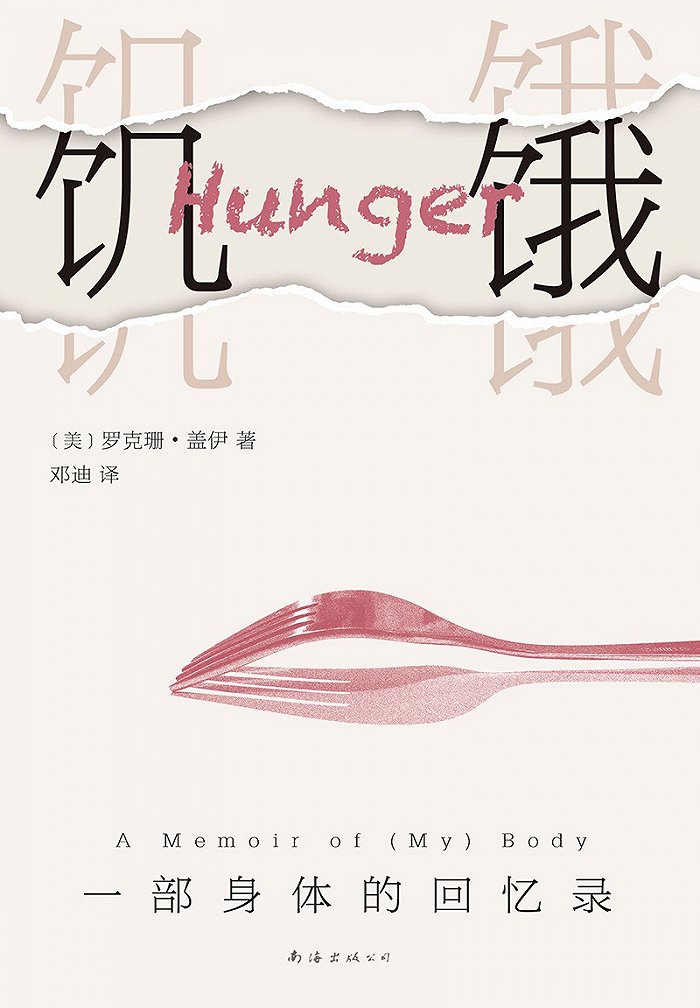

《饥饿》

[美] 罗克珊·盖伊 著 邓迪 译

新经典·南海出版公司 2020-12

即便是在节食和健身的过程中,她也并不认同把瘦等同于幸福,她要面对的不仅仅是将自己引向暴饮暴食之路的黑暗过往,还有三十年来作为一个胖子生活在这个世界上的累累伤痕。在这本书的结尾,罗克珊走向了与身体的和解:“我不再需要我所建造的身体堡垒。我需要拆除一些墙,而且需要只为我自己拆除这些墙,不论拆除会带来哪些好处,我认为这是在重构自我。”

经出版社授权,界面文化从日前推出了中文版的《饥饿》一书中节选了部分内容,以期与读者一同走进罗克珊·盖伊的世界,去了解肥胖表象背后的伤痛与挣扎。

《饥饿:一部身体的回忆录》(节选)

撰文 |[美] 罗克珊·盖伊 翻译 | 邓迪

在高中的前两年,我不断地吃吃吃,我变得越来越迷茫。进入高中时,我毫无价值,而进入高中后,我越发不值分毫。我只需要在和父母通电话或回家休假时假装成从前的那个女孩。其余时间,我不知道自己是谁。大多时候,我都是麻木且尴尬的。我努力想成为一名作家。我努力忘记发生在自己身上的事。我努力忘掉那些男孩在我皮肤上和身体里的感觉,忘掉他们如何嘲笑我,忘掉他们如何一边毁掉我一边嘲笑我。

对于高中生活,我留下的记忆非常少。但在过去几年里,我作为作家的身份形象越发清晰,随之我开始收到高中同学的信息,奇怪的是,他们都清楚地记得我。他们通过电子邮件、脸书或直接在活动现场联系我,热切地问我是否还记得他们。在他们分享的趣闻轶事里,我听上去很有趣,并不像自己记忆中那样让人难以忍受。我不知道应该如何理解别人的记忆,也不知道如何将别人的记忆与我的记忆协调一致。但我很清楚地知道,我在高中时养成了说话尖刻的习惯。我不太说话,但如果我花心思,就可以用言语伤害别人。

儿时的罗克珊与母亲

闲暇时,我写了很多主题黑暗的暴力故事,讲年轻女孩被可怕的男孩和男人所折磨。我无法告诉任何人发生在我身上的事,所以我用一千种不同的方式讲述了这同一个故事。讲出我不能大声表达出来的话,这让我感到宽慰。我失声了,但我还可以写。我的一位英语老师——雷克斯·麦吉恩——从我的故事中发现了一些东西。他告诉我我是一个作家,告诉我要坚持每天写作。现在我意识到,“坚持每天写作”是许多老师会给学生的建议,但我那时对麦吉恩先生的建议非常当真,就好像他在给我神圣的忠告。现在我仍然每天写作。

不过,麦吉恩先生为我做的最重要的一件事,是陪我一同去校园心理咨询中心。他看到我需要帮助,就把我带到一个可以得到帮助的地方。我不能说我在心理咨询中心得到了安慰或救赎,因为我没有。我当时还没有准备好。刚开始和我的顾问——一个男人——交流的那几次,让我心惊胆战。我坐在座椅的边上,盯着门,盘算着所有可能的逃跑路线。我不想和任何男人单独相处,更不想和一个陌生男人单独待在一间大门紧闭的房间里。我知道会发生什么。尽管如此,我还是不断到那儿去,也许是因为麦吉恩先生让我去,也许是因为我内心深处知道我需要帮助,让我如此渴望的帮助。

作为一个胖女人,我经常看到我的存在被简化成统计数字,仿佛有了冰冷生硬的数字,我们的文化就能理解饥饿会变成何种模样。根据政府的统计数据,肥胖症每年造成一千四百七十亿美元至两千一百亿美元的损失,不过,研究人员如何得出这个令人触目惊心的数字,对此目前还没有明确的说明。肥胖症带来了哪些损失?研究人员并未触及这一问题。重要的是,肥胖症是昂贵的,因此这是一个严重的问题。肥胖人士是资源的消耗者,他们过盛的身体需要医疗保健和药物治疗。许多人表现得就像肥胖人士直接把手伸进了他们的钱包,其他人的肥胖症已成为他们个人财务底线上的负担。

图片来源:视觉中国

统计数据还显示,34.9%的美国人肥胖,68.6%的美国人肥胖或超重。“超重”和“肥胖”的定义通常含糊不清,被BMI或其他各种指数的武断衡量标准所模糊。最新数据显示,肥胖症最近已经跨越了大西洋,成为一种快速蔓延的全球性流行病——现在许多欧洲人也卷入其中。最重要的是肥胖人士太多了。必须以任何必要的手段制止这种流行病。

有时候——我想是出于好意——人们会告诉我,我不胖。他们会说一些话,譬如“不要那样说你自己”,因为他们把“肥胖”理解为一种耻辱、一种侮辱,而我把“肥胖”理解为我身体的现实。当我在使用这个词时,我不是在侮辱自己。我是在描述我自己。这些装模作样的人会无耻地撒谎,说“你不胖”,抑或懒洋洋地恭维,比如说“你有一张漂亮的脸”或者“你是一个很好的人”,好像我不可能既是胖子又拥有他们认为有价值的品质。

瘦人很难知道该如何与胖人谈论他们的身体,不管对方是否在征询他们的意见。我明白这点,但是假装我不胖,或否认我的身体和它的现实,这是一种侮辱。认为我对自己的外表一无所知,也是对我的侮辱。而认为我因肥胖而感到羞愧,仍是一种侮辱——不管这可能多么接近事实。

图片来源:视觉中国

我肥胖的身体赋予人们抹杀我性别的权利。我是女人,但不被当成女人。我常被误认为是男人。我被称为“先生”,因为人们看到我的庞大体形,就会忽略我的脸、我有型的头发,以及我非常丰满的胸部和其他曲线。被抹除性别、在众目睽睽之下消失不见,这让我困扰不已。我是一个女人。我很高大,但我是一个女人。我应该被当作一个女人。

我们对女性概念的理解太狭隘了。当你又高又宽——呃,尤其还有文身——你总是会被呈现得“不像个女人”。种族因素也有一定的影响。黑人女性很少被允许拥有女性气质。

还有一个更深层次的真理。很长一段时间内,我只穿男装。我非常想变得更男性化一点儿,因为我明白,把自己打扮得像个女人会招来麻烦、危险和伤害。我以男性身份自居,因为我觉得安全。它给了我一种假象,让我觉得我可以控制自己的身体,并左右他人对我身体的看法。这样更易于行走于世间。这样更易于隐匿于世。

在与女性交往的过程中,表现得男性化意味着我不需要被触碰。我可以假装不想被触碰,这样我就能保持安全。这样我就能拥有我一直渴求的强大自制力。

这是一个安全的避风港——直到我意识到我是在扮演这个角色,而不是寓于一个我感觉真实的身份里。人们看到了我,但他们没有看到真正的我。

我开始摆脱这种身份,但人们仍然只能看到他们想看到的东西。现在,那些人误解我的性别,并不是出于某种奇怪的审美,而是因为他们看不到真正的我,不觉得我和我的身体应该被认真对待。

我的身体,以及我借由这个身体穿行世界的经历,以种种意想不到的方式影响了我的女权主义价值观。生活在我身体里的经历,使我对他人和他们的身体真相充满更深的同理心。当然,这向我展示了包容和接纳(不仅仅是忍受)不同身体类型的重要性。这向我展示了,一个特定体形的女人——我小心翼翼地用这一描述向别人介绍我的身体,并从中得到一种表面上的尊严——已成为我身份的一部分,而且至少已有二十年,它和我身份的其他组成部分一样重要。尽管经历了挫折、羞辱和挑战,但我仍试着尊重自己的身体。这个身体是强韧的。它能忍受各种各样的事情。我的身体给了我存在的力量。我的身体非常强大。

在布朗大学演讲的罗克珊

此外,我的身体迫使我去更多地留意,具备不同行动力的其他身体是如何在世界上穿行的。我不知道肥胖是否是一种残疾,但我的体形肯定会影响我在特定空间行动的能力。我不能爬太多楼梯,所以我总是在想该怎么进入某个空间。那里有电梯吗?舞台下有台阶吗?有多少层?台阶边有扶手吗?我必须问自己这些问题,这也使我明白,它们只是残疾人出行前必须提出的一小部分问题。这让我明白,作为身体健全的人,我总是视一切为理所当然,我们总是视一切为理所当然。

我曾和格洛丽亚·斯泰纳姆一起参加过一个活动,当时她在推介她的新书《在路上:我的生活》。活动在芝加哥举行,我们坐在一个舞台上。我试图保持冷静,因为我旁边坐着的是格洛丽亚·斯泰纳姆。在我们右边几英尺外是手语翻译。当格洛丽亚和我开始对话时,我们注意到观众中嗡声一片:有几个人想让手语翻译挪动一下,这样他们就能更好地看到我和格洛丽亚。他们的要求是可以理解的,视线的确很重要。但是,这些视线并不比听障人士能看到手语翻译更重要。翻译站在那里,环顾舞台,显然充满了困惑与苦恼。我让她坐在她之前坐的地方,并告诉她,同别人能看见我们相比,她被听障人士看见更重要。毕竟,这是一场对话。重要的是我们能被观众中的每一个人听到。

我分享这个故事,不是在凸显我很特别,抑或试图寻求表扬。只不过,在那一刻,我拥有比他人更强大的感知力,这种感知力只能由我的身体带来。那一刻,我超越了自己,明白了我们所有人都必须更加体谅他人身体的客观现实。

我过去和现在都很感激那一刻。我很感激我的身体,不管它多么不守规矩,但它让我从那一刻起开始学习。

本文书摘部分节选自《饥饿》,经出版社授权发布,较原文有删节,标题为编者自拟。

简体中文

简体中文