【亞太日報記者張雅詩 張晶】春節將至,不少香港市民計劃外遊度歲,暫時逃離這個空間狹窄、生活節奏緊張的地方。而家住劏房裏的人,他們的生活空間更狹小,面對的壓迫感更大,“上樓”成為他們的新年願望。

52歲的阿鴻在一間1.8平方米、每月租金1640港元的木板隔間房內(香港俗稱“棺材房”)。亞太日報記者呂小煒攝

63歲的阿雄在一間1.5平方米、每月租金1500港元的“籠屋”內。他每月領取綜合社會保障援助金(綜援)補貼生活。亞太日報記者呂小煒攝

52歲的阿有在一間1.8平方米、每月租金1640港元的木板隔間房內。亞太日報記者劉昀攝

54歲的莊先生在一間1.8平方米、每月租金1640港元的木板隔間房內。他每月領取綜合社會保障援助金(綜援)補貼生活。亞太日報記者呂小煒攝

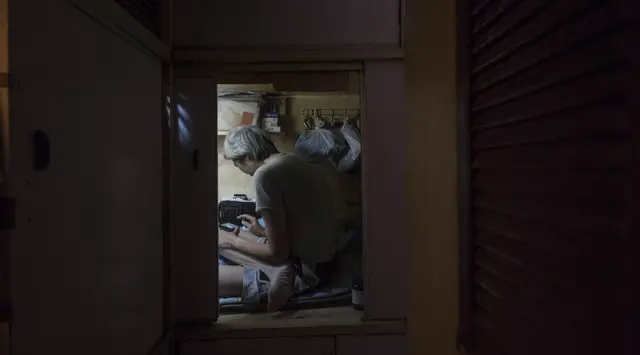

持探親證留港照顧孩子的41歲的單親母親諶小姐與11歲的兒子在3平方米大、每月租金1700港元的家中。亞太日報記者呂小煒攝

在香港深水埗拍攝的一間“籠屋”。亞太日報記者呂小煒攝

九龍深水埗,一個相對較貧窮和老化的小區,舊式樓房林立,是香港大部份劏房的集中地。鄭先生一家住在深水埗醫局街一座老樓房內的劏房,沒有升降機,記者一口氣爬四層樓梯登堂入室,推開大門,眼前一個僅17平米的空間,便是兩個大人和兩個小孩的居所。

“這裡實在太小,有時會讓兒子到親戚家裏住。”鄭太太對記者說,他們在這間劏房住了一年多,月租5000港元,花去一大截生活費,還未算水、電和媒氣費。

在香港,劏房是指房東將一個正常住宅單位分割為多個細小空間出租。由於屋裏人口多,加上有些樓宇結構曾被改動,因此劏房普遍衛生環境差劣,也存在安全問題。香港樓價和租金持續高企,許多貧困家庭負擔不起整套房子的租金,唯有選擇面積較小的劏房。

特區政府統計處去年7月發表的一項調查顯示,全香港25年以上的樓房中,2.46萬套單位存在劏房,劏房總數約8.64萬個,平均每套單位被分成3.5個劏房。劏房的人均居住面積為5.7平方米。

52歲的阿有與阿鴻在1.8平方米、每月租金1640港元的木板隔間房內。亞太日報記者呂小煒攝

鄭先生因肢體傷殘而失去工作能力,太太因照顧兩名分別10歲和6歲的孩子而無法工作,一家人靠每月約1.5萬港元的綜合社會保障援助金(綜援)過活。雖然目前香港提供免費中、小學教育,書簿和飯餐也有津貼,但學校雜費多,上美術課用的顏色筆等材料則要自己掏錢買。

由於經濟條件有限,每年春節,鄭先生一家只能當成平常日子過,不會特別張羅。但今年,一家四口多了一份喜悅和期待來迎接猴年的來臨。等了6年,他們最近終於獲通知輪候上公屋單位,達成“上樓”的心願。

“新屋在黃大仙區,拿了鑰匙後簡單裝修一下,預計5月份就能入住。”鄭先生面帶滿足的微笑說,入住公屋後,每月能省下2000多港元,可用於培養孩子,讓他們有更好的身心發展。

鄭家四口人的生活雖然捉襟見肘,卻過得快樂,一對兒女在學習上爭氣,考得好成績。他們把這個狹小居室收拾得整齊有序,門上貼滿了孩子學習使用的漢字字帖,墻上則挂上中國結和掛曆,上面標記著領公屋單位鑰匙的日子,提醒他們將要搬往新居開展新生活。

同樣等候多年,單親媽媽譚女士與9歲女兒仍未能脫離劏房戶行列。目前香港有超過28萬人在公屋輪候冊上,特區政府本月中旬承認,申請人3年上樓的目標已偏離,平均輪候時間延長至3.6年。

香港社區組織協會社區組織幹事戚居偉告訴記者,等3年多便能上樓的主要是獨居長者,家庭申請者的輪候時間往往較長。

譚女士與女兒6年前開始租住深水埗荔枝角道一個劏房,當時月租2000多港元,現在已升至約4000港元。這個20平米不到的斗室,採光和通風十分差,就算是大白天,不開燈的話,屋裏漆黑一片。唯一一扇窗在廚房,正對著堆滿垃圾的後巷,氣味難聞,還有老鼠出沒。屋裏沒幾件像樣的傢具,四週擺滿雜物,寸步難行,衣服洗了也沒地方晾,只能勉強挂在小客廳裏慢慢風乾。

譚女士與女兒在深水埗荔枝角道一個劏房內溫習功課。這20平方米不到的斗室每月租金約4000港元(1月19日攝)。亞太日報記者秦晴攝

“若多花1000元便可以租到較好的地方,有多只窗可以通風。”譚女士說,她也希望讓女兒住好一點,但在酒樓當服務員的她,月入只有約8000港元,因此必需精打細算,能省就省。

香港中文大學去年6月發表的一項研究結果顯示,劏房戶的平均租金與收入比率上升至41.1%,人均居住面積下跌至4.78平方米,說明劏房住戶要不斷壓縮人均居住面積才可負擔,人均居住面積比公屋標準下限的7平方米還要低。

譚女士是社會上的“N無人士”,即沒享有各種公共福利的貧困人士。她既無公屋單位,也無領取綜援。雖然生活壓力大,上樓更是遙遙無期,但她仍自強不息,為了女兒的自尊,選擇自食其力,不倚賴社會保障。

“如果拿綜援,批出的金額會比我現在打工的收入多,那我就不用那麼辛苦,又可專心照顧女兒,而且以綜援戶身份申請公屋可以快些上樓,但我知道女兒不喜歡這樣。”譚女士表示,在自己有工作能力的時候,能幹多久就幹多久。

雖然譚女士沒享有社會保障福利,但她慶倖能領取專門照顧未被納入社會安全網的貧困人士的關愛基金津貼,在交通費和女兒學習方面等支出獲得補助,從而減輕負擔。

“我在學校學西方舞,學了3年。年年比賽都拿甲等獎。”譚女士的女兒長得清秀白晢,性格討好,她閃著一雙大眼睛,一臉自豪地對記者說。

談起新年願望,媽媽溫柔地摸著孩子的頭髮,笑著說,“只要她好好讀書,每天都開開心心,聽教聽話,這就是給我最好的禮物。”

在香港,像譚女士那樣的在職貧窮家庭為數不少,特區政府為了紓緩他們的壓力,將於5月推出全新的低收入在職家庭津貼計劃。以一個育有兩名子女的四人家庭為例,收入在1.77萬港元以下,每月可得2200至2600港元全額津貼。預計可惠及20萬低收入在職家庭共70萬人,包括17萬名兒童,並可降低2%整體貧窮率和4.2%兒童貧窮率。

戚居偉表示,該計劃對譚女士這類家庭來說是喜訊,有助他們減輕負擔,但他認為計劃所定的入息上限太低,估計最多覆蓋全港約六成低收入家庭,建議將來進一步放寬入息上限,並把單身人士也納入計劃裏,使更多人受惠。

戚居偉建議,政府將空置校舍等建築物改建為過渡房屋,讓劏房戶等有需要人士入住,這樣一來能改善他們的居住環境,而劏房的租金也會隨著需求減少而下降,一舉兩得。(完)

简体中文

简体中文