澎湃新闻记者 徐雪晴 王亚赛 实习生 舒怡尔

新冠肺炎全球累计确诊数就这样破了2000万,唯一可能给人希望的消息是,疫苗研发的态势不错。根据世界卫生组织7月31日发布的消息,全球160多种正在研发的疫苗中,有6种已进入III期临床试验;8月11日,普京宣布俄罗斯首个新冠疫苗注册。

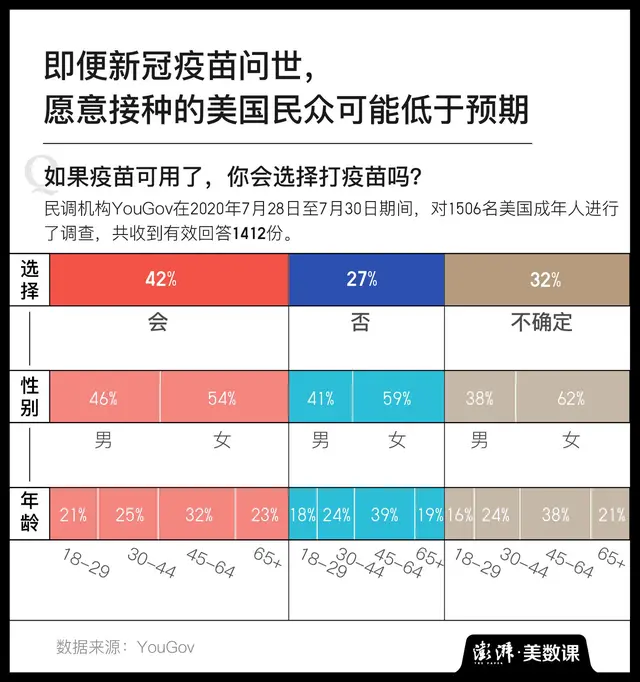

但并非所有人都能从中获得安慰。有人已明确表示,即便新冠疫苗真的问世,也不会接种,另有一些人则持犹疑态度。全球民调机构YouGov近期对美国民众的调查显示,明确表示会接种新冠疫苗的人仅占42%。

一些欧洲人也在民调中,表达了拒绝接种或不确定是否接种的态度,这一群体的比例和美国的这份民调十分接近。

一个形象的名词——“疫苗犹豫(vaccine hesitancy)”——专门用来概括这些不支持疫苗或暧昧不明的态度,比如全盘否定疫苗、延迟接种疫苗、接受疫苗但心怀疑虑或只接受注射部分疫苗。

人们对新冠疫苗犹豫的最直接原因,或许是研发流程上的超速行为。比如美国生物技术公司Moderna直接跳过动物试验,启动了人体临床试验。不少研究机构则直接将临床试验的第一阶段和第二阶段合并进行。人们担心这些操作可能会带来一些安全风险。

但对技术的不信任,通常并非人们拒绝疫苗的唯一原因。

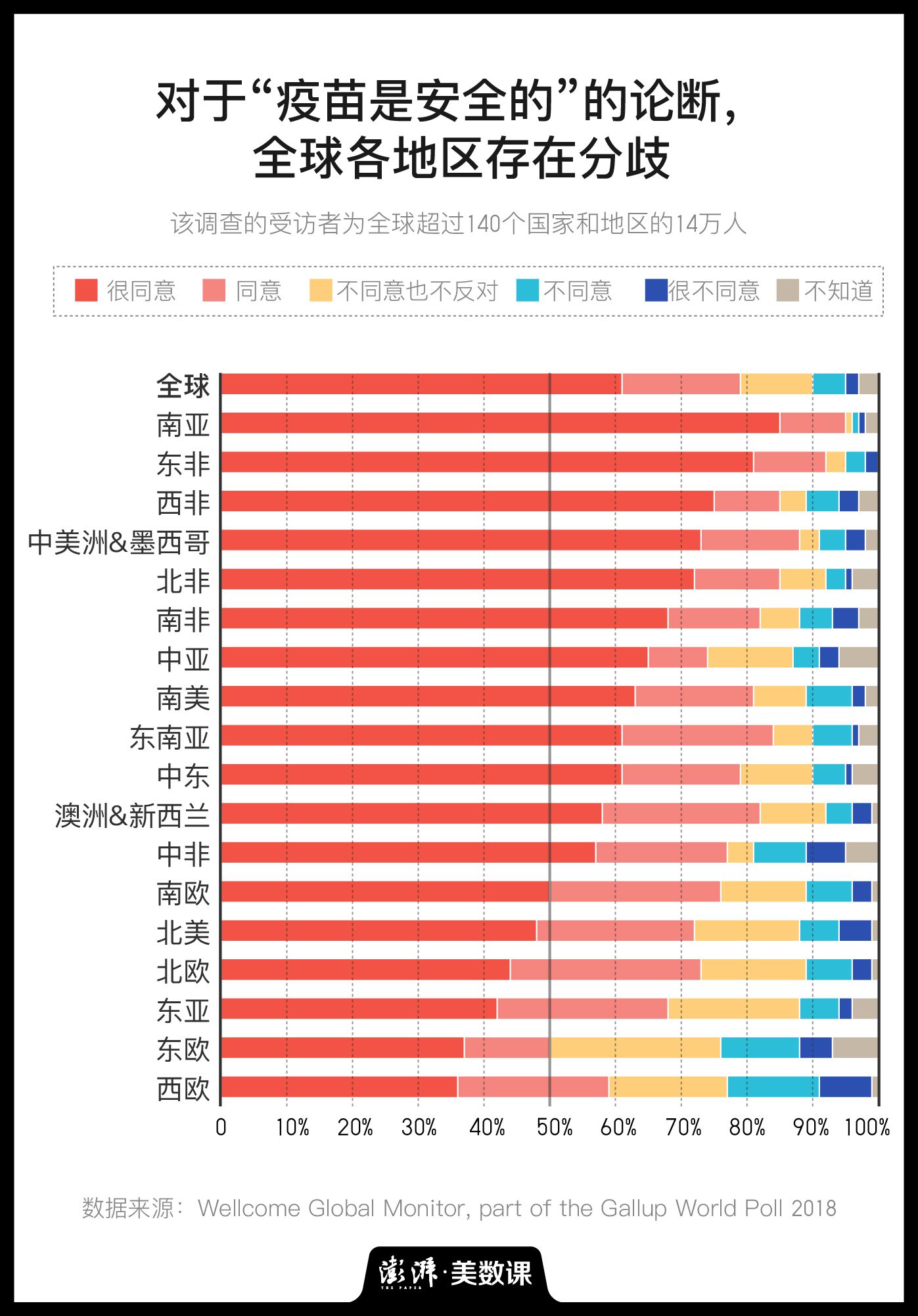

“疫苗犹豫”的历史,和疫苗发展史一样悠久。2019年,世界卫生组织曾将“疫苗犹豫”列为全球健康面临的十大威胁之一。它的拥趸遍及全球,在西方社会尤甚。

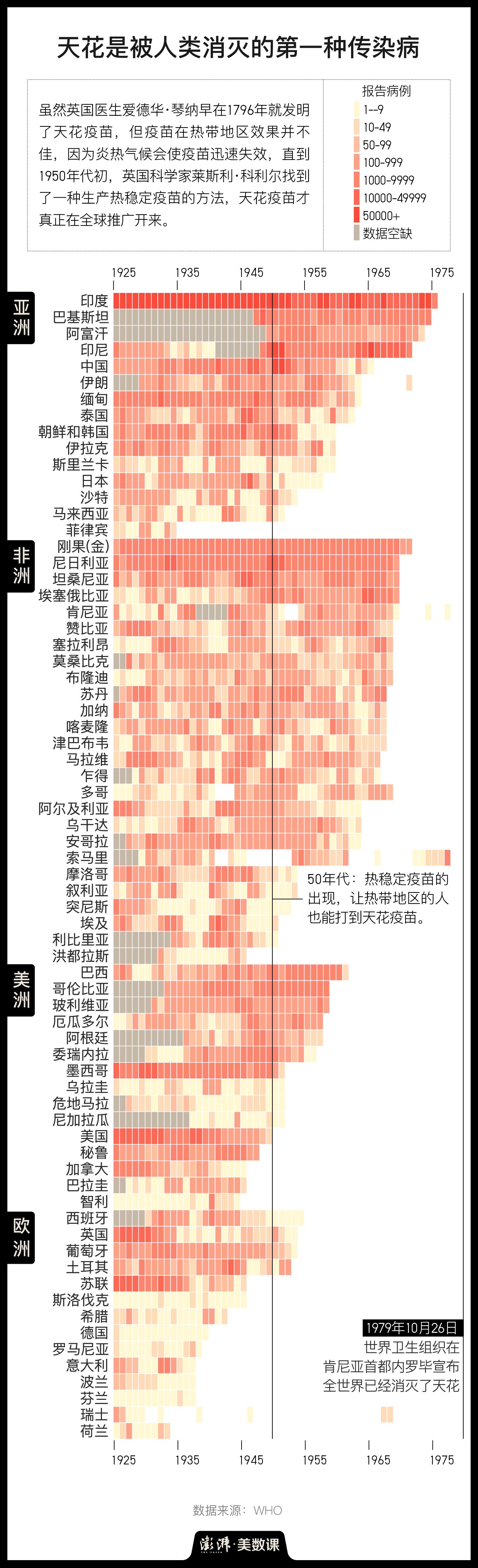

18世纪90年代,英国医生爱德华·詹纳发现接种牛痘能帮助人们抵御天花,由此发明了人类历史上第一支疫苗。但天花疫苗并没有立即获得广泛的拥护。

英国讽刺漫画家詹姆斯·吉尔雷,创作了一张漫画质疑天花疫苗的安全性,画中的人们因为接种了牛痘,在手臂、小腿、鼻子等部位长出了牛角和牛毛,面目狰狞。

《牛痘疤算什么? 来试试接种新疫苗的神奇效果!》英国漫画家詹姆斯·吉尔雷绘于1802年。图片来源:wikipedia

对新技术的恐惧开了一道口子,不同的势力争相渗入其中。

宗教界认为接种行为本身就是反上帝的有罪行为,因为疾病是“神用来惩罚罪人的工具”。这种看法从人痘时期就已出现,一些著名的牧师写下相关的讲章并向信众输出观点。英国人踏上北美大陆后,这些讲章也随之传入,北美的反疫苗力量因此发展了起来。

不甘经济利益受损的人痘制造者,也加入了反对牛痘接种的队伍,但他们的力量毕竟有限。

更具威力的是专业人士的论断。英国皇家内科医师学会(Royal College of Physicians)的成员本杰明·莫斯利(Benjamin Moseley)发出骇人听闻的警告,暗示天花疫苗中含有牛性病,人们接种后可能会染上梅毒。

这一争议一直持续到20世纪,直到人们理清,早期因接种疫苗导致的一些病症,比如丹毒、结核、破伤风及梅毒,是因为无法做到无菌消毒,疫苗受病原体污染所致。尽管患病几率非常低,但由问题疫苗引发的偶发事件和无事实依据的流言搅和在一起组成的坏消息,其传播速度、范围和持续时长往往超乎人们的想象。

如果再掺入自由主义的诉求——自己的身体自己做主,对公权力的质疑——为何政府有权力强制人们接种疫苗,地缘政治问题——尼日利亚北部地区普遍认为接种疫苗是西方人为减少当地人口实施的策略,围绕“疫苗犹豫”诞生原因的讨论就会变得愈发复杂。

2014年,世界卫生组织曾开展过一次疫苗犹豫成因调查,让所有成员国参与勾选疫苗犹豫在当地存在的主要原因。如下图所示,原因的分布非常广泛,在不同地区,因科学技术发展水平、文化普及程度等差异,造成人们犹豫的主要原因也存在差异。

但最困难的部分并不是找到疫苗犹豫诞生的原因,而是如何消除这种犹豫。其难度就和如今要杜绝流言在社交网络上的传播一样。

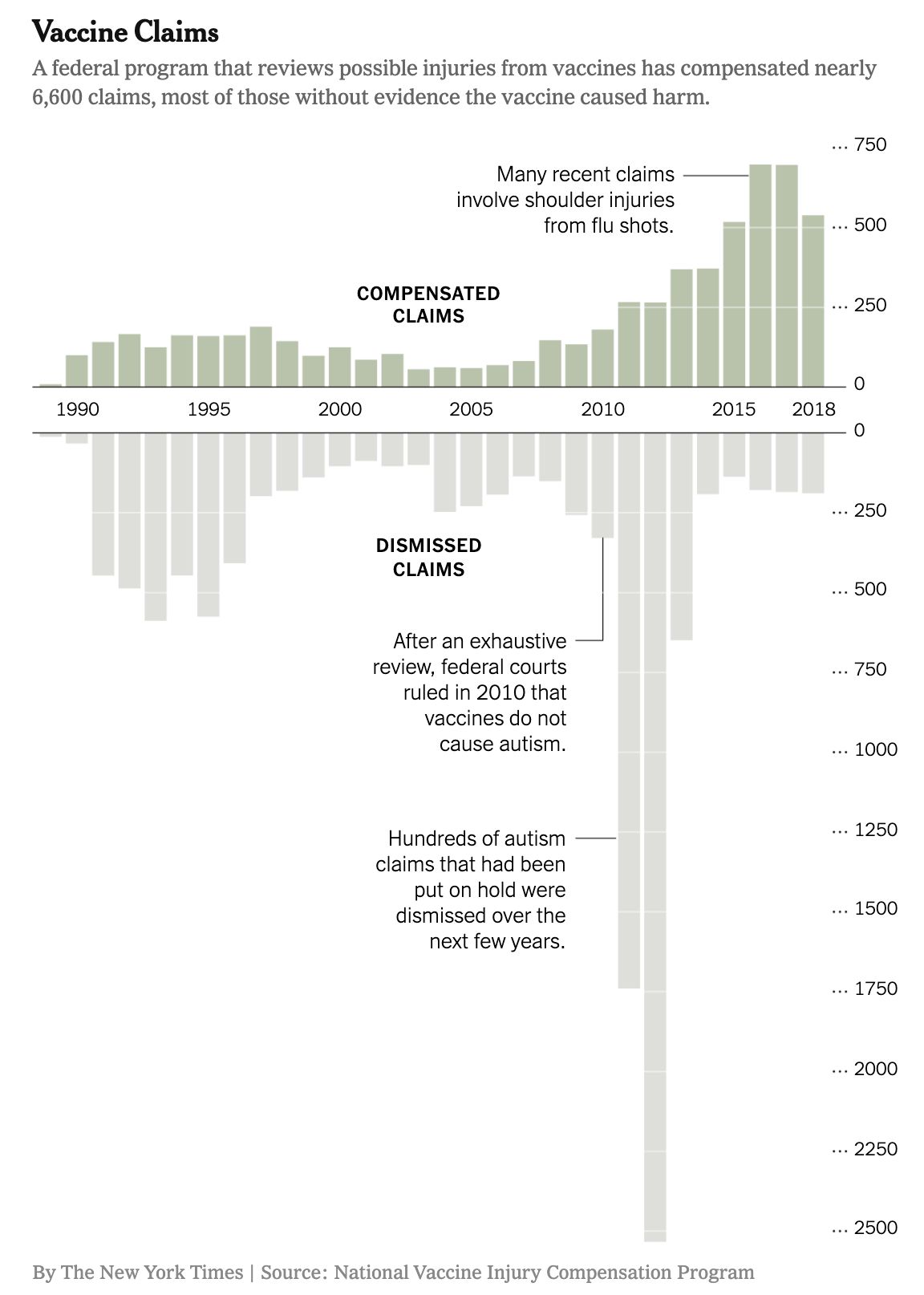

一个有代表性的例子是关于疫苗会导致自闭症的谣言。1998年,英国医生韦克菲尔德在权威医学期刊《柳叶刀》上发表论文,称麻风腮三联疫苗(MMR)和自闭症之间存在关联性。这一论断直接导致英国的麻风腮疫苗接种率从1996年的92%跌落至2002年的84%。

尽管十年后,韦克菲尔德的谎言被拆穿,其实验数据被证实是伪造的,他本人也因为学术欺诈不被允许继续行医,但关于接种疫苗会导致自闭症的谣言至今仍在传播。

根据《纽约时报》对美国国家疫苗伤害赔偿计划(Vaccine Injury Compensation Program)数据的整理,2010年联邦法院判定疫苗不会导致自闭症后,与此相关的几百起索赔申请在随后的几年才被扫清;而从1990年至今的大多数年份,人们递交的因接种特定疫苗而受到伤害的申请,被驳回的数量通常低于索赔获批的数量,而大多数申请均无法找到确凿证据证实伤害的存在。

但不信任一旦诞生就很难消除。这对疫苗研发和生产人员的启示或许是,意识到“疫苗犹豫”的存在后,应尽可能抵制走捷径的诱惑。

国家疫苗伤害赔偿计划(Vaccine Injury Compensation Program, VICP)是一项联邦计划, 旨在对可能因接种特定疫苗而受到伤害的人进行赔偿。图中绿色部分是获得索赔的申请,灰色为索赔被驳回的申请。图片来源:纽约时报

不接种的后果,真的很严重吗?

世界卫生组织和各国疾控机构,一直在尝试说服人们,接种疫苗利大于弊。

背后一个重要的原因是,如果接种人群在总人口中的占比不达标,群体性免疫就无法实现。

流行病学领域有一个通用的公式,用来估算某种传染病要实现群体免疫需满足的前提,即总人口中有免疫力的人口比例p需达到1-1/R0(p = 1-1/R0),这个数值也被称为群体免疫阈值。

比如对于此次新冠肺炎,其基本传染数R0值在1.9到6.5之间,对应的免疫人口比例为47.4%到84.6%。因而如果希望在全球范围内实现群体免疫,免疫人口最少需达到47.4%。考虑到疫苗有效性不可能达到100%,需接种疫苗的人数占比通常需超出群体免疫阈值。

群体免疫原理示意图。紫色代表未对某种传染病具有免疫力但健康的人,黄色代表已经免疫且健康的人,红色代表未免疫、患病且有传染力的人。图片来源:Wikimedia Commons

接种疫苗就是以人为手段实现群体免疫。相比通过自然得病获取抗体,这种方式的代价要小很多。

过去许多令人丧胆的传染病之所以能得到有效控制,是因为对应的疫苗在全球范围内进行了推广,并使免疫人口比例超过了免疫阈值。其中最经典的例子,是通过广泛接种,彻底阻断了天花病毒的传播,并使其最终灭绝。

“疫苗犹豫”的危害在于,它可能导致免疫人口比例低于群体免疫阈值,最终无法保护群体安全。尤其是对于一些因为免疫力过弱而无法接种疫苗的人,如婴儿、老人或身患重疾的病人,一旦群体免疫的防线被突破,他们会最先受到传染病的威胁。

“疫苗犹豫”已经奏效

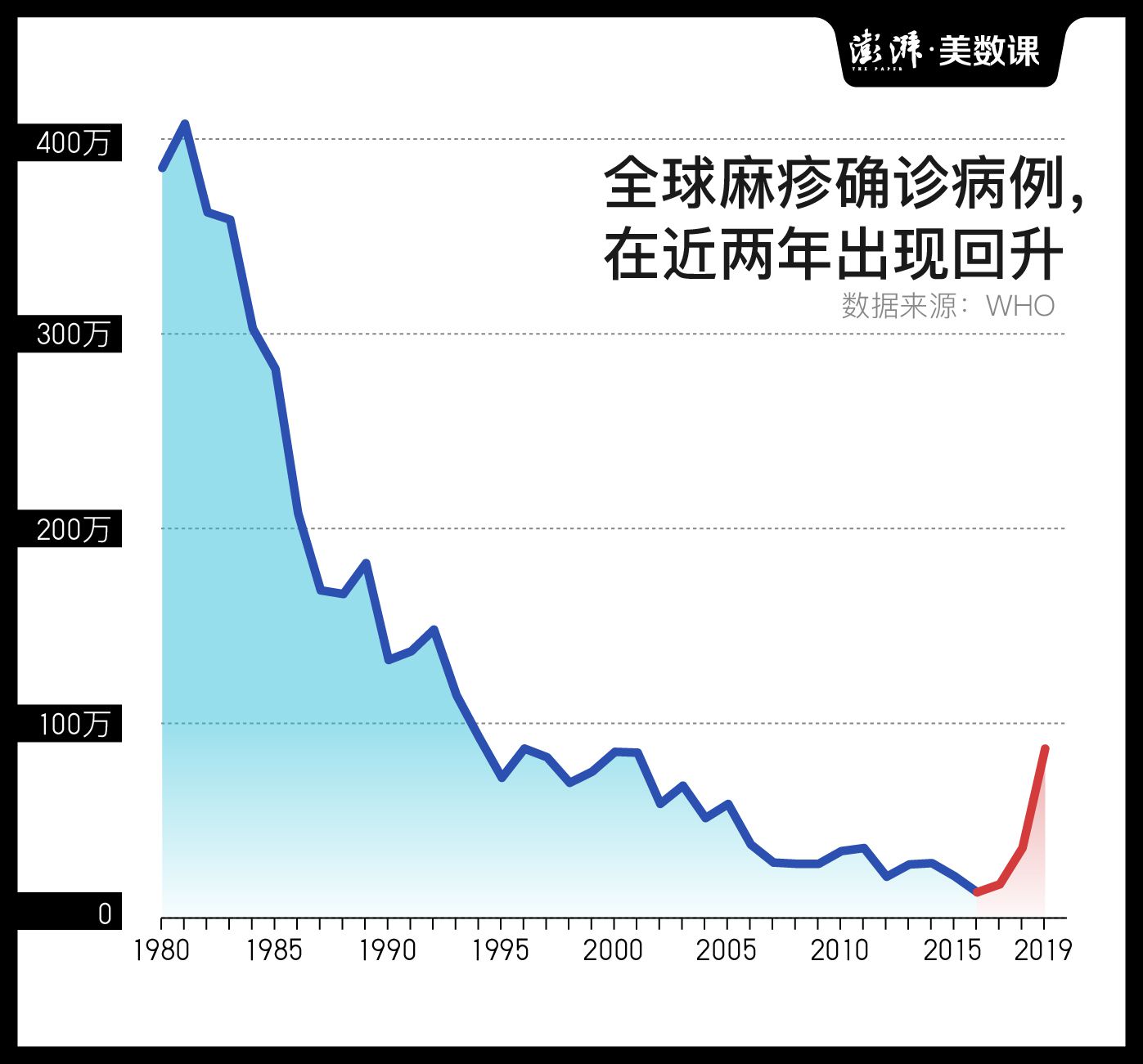

近几年因接种不足导致的麻疹病例反弹,印证了疾控机构和医学家们的担心。

尽管疾控专家们又开始新一轮苦口婆心的劝说,但疫苗犹豫并没有退去。从这次关于新冠肺炎疫苗的民调数据来看,情况可能比我们预想的更糟糕。

在社交网络的作用下,疫苗犹豫的力量被进一步强化了。

乔治·华盛顿大学的研究员尼尔·约翰逊(Neil Johnson)和里斯·莱希(Rhys Leahy),曾对2019年美国麻疹爆发期间Facebook上有关疫苗的对话进行过研究,发现活跃的反疫苗团体几乎是支持疫苗团体的三倍,而且反疫苗页面的增长速度也在支持疫苗页面之上。

在接受《纽约时报》采访时,尼尔·约翰逊表示:“我们以为会看到‘普通的’科学有一个强有力的核心——人们会说疫苗对你有好处——但我们发现的根本不是这样……我们在网上发现了一场真正的斗争,公共卫生机构及其支持者几乎是在一个错误的战场上战斗。”

在如今的时局下,要重获民众的信心或许更难了。不如往昔紧密的全球化合作,国家间有所强化的竞争,政府在对抗疫情过程中的不力举措,都可能将人们朝疫苗犹豫一端又推进一些。

尽管新冠疫苗的研发在如火如荼地开展着,但一些专业人士已经开始担心疫苗犹豫可能产生的负面影响。美国国家过敏症和传染病研究所所长福奇表示,反疫苗者可能会毁掉我们在疫苗研发上投入的努力。

重获民众的信任,或许是应对疫苗犹豫的唯一办法。

《金融时报》专栏作家爱德华·卢斯为此提出了一个小建议。如果一款有效的疫苗在美国大选投票前出现,让福奇来证实这一消息比由特朗普宣布更为靠谱,因为后者已彻底丧失了公信力,而民众对福奇的信任度“几乎是他效命的总统的两倍”。

简体中文

简体中文