【亞太日報訊】(記者張偉)南海仲裁案由菲律賓阿基諾三世政府單方面提起,但絕非其自導自演的一齣“獨角戲”。舞臺幕後,美國為其出謀劃策、指點支招已是不爭的事實。美國不僅拿菲律賓當槍使,更在逐步介入南海的過程中摻入冷戰思維,借南海局勢拉幫派、組集團、搞對立。

作為域外國家和非南海問題當事國,美國這種冷戰思維不光體現在菲律賓南海仲裁案上,更表現在近年來在南海的一系列外交和軍事動作上,乃至更為招搖的“亞太再平衡”戰略上。深入剖析,美國冷戰思維早已超越口頭或觀念層面,正在試圖將南海成為一塊新的試驗田。

表現之一:豎立標靶,根據自身戰略和安全需要,捏造或渲染威脅。 在南海問題上,美國不斷把中國在南海主權範圍內的正當行動說成是對地區局勢乃至國際社會的威脅,無中生有地炮製和渲染所謂的“航行自由”。美國選擇插手菲律賓南海仲裁案的一大目的,也是想借機施壓和抹黑中國。

表現之二:強權政治,選擇性地強加所謂的“原則”。 美國國防部長卡特今年5月在演講中批評中國在南海挑戰美國“基本原則”,聲稱中國正在南海構築“自我孤立的長城”。然而,對比美國在南海地區的實際做法,卡特口中的“原則”不由得讓人懷疑。美國在要求中國遵守《聯合國海洋法公約》時,自己卻拒不加入《公約》;美國在指責中國在南海吹填造地時,但經常“自動無視”其他南海權益聲索方的類似行動。

表現之三:挑起爭端,從中漁利,藉以推行本國戰略。 南非政治評論員香農·易卜拉欣注意到,2009年之前,南海局勢一直可控,中國尋求與相關國家對話,並倡導共同開發,然而美國政府2009年提出“亞太再平衡”戰略,旋即緊張態勢升級,“毫無疑問,美國一直是導致緊張加劇的幕後黑手”。更進一步看,深度介入南海局勢,本身已構成美國“亞太再平衡”的重要組成。

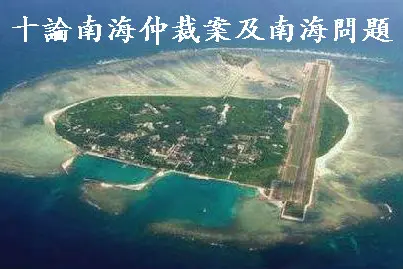

表現之四:耀武揚威,挑戰他國的領土和海洋權益。 近一段時期,美國軍方打著“航行自由”的旗號,在南海區域動作頻頻。去年10月,美方派“拉森”號軍艦進入我南沙群島有關島礁鄰近海域;同年12月,兩架美國B-52戰略轟炸機擅自進入我南沙群島有關島礁鄰近空域;今年1月,美國軍艦又抵近我西沙群島最南端的中建島附近海域。與軍事動作相呼應,防長卡特、美軍太平洋總部司令哈裏斯等美國軍政高官不斷發表有關南海問題的強硬講話,炫耀武力優勢,進而為政治和外交行動開闢通道和提供後盾。

放眼全球,不僅是南海和亞太地區,在世界其他地區也不難發現美國冷戰思維的影子。雖然冷戰結束已經20多年,但美國決策層似乎依然停留在冷戰思維、零和博弈的舊框框內,沾沾自喜而不能自拔。

比如在歐洲大陸,美國主導的軍事組織北約自冷戰結束後不斷東擴,蠶食和擠壓俄羅斯的戰略空間,極大改變了地緣政治格局,打破戰略穩定,最終引發了烏克蘭危機。美國在歐洲部署岸基“宙斯盾”反導系統的同時,加大研發“全球即時打擊系統”等遠程精確打擊武器,背後無非是追求所謂絕對安全的冷戰思維。

從根本上說,美國推行冷戰思維,是為了維持全球唯一超級大國地位,繼續推行霸權主義。也因此,美國往往為了一己之私,無視各國安全不受減損的安全基本原則,甚至企圖以犧牲他國安全換取自身安全。

事實證明,南海問題也好,其他地區安全問題也好,美國式冷戰思維不僅無助問題解決,反而成為局勢不斷惡化和加劇的元兇。對抗和遏制只會加劇大國之間的博弈和對抗,只會破壞各個地區的穩定與繁榮。

全球化時代,各國安全相互關聯、彼此影響,沒有一個國家或集團能憑一己之力謀求自身絕對安全。新形勢下,國際社會應該樹立共同、綜合、合作、可持續安全的新觀念,共同營造公道正義、共建共享的安全格局。抱殘守缺的冷戰思維,究竟能給這個世界帶來什么?美國該好好反思了。

简体中文

简体中文