特德·休斯(Ted Hughes,1930-1998),英国桂冠诗人

从有意识的时候起,特德·休斯就对动物产生了兴趣。起初是三岁那年,休斯从店里买来铅制的动物玩偶,将它们一只只首尾相连放在火炉围栏的平板上,能绕围栏一整圈。整个童年他都在收集这些精确的模型,后来又学会了用橡皮泥捏动物造型和用画笔绘画。但休斯的动物园没有完全蜗居室内,那时,他与梦想成为猎手的哥哥住在英国西约克郡奔宁山的一个河谷,每天不是跟着哥哥跑到山坡上捕猎,就是去运河边用铁丝边的长柄网子捕鱼。直到成年前,除了书本之外,捉小动物和对动物的沉迷就是休斯的全部生活。

动物也是休斯诗歌创作的引路者。从处女诗集《雨中鹰》开始,动物的形象就在休斯的作品中频频出没,其中的代表作《思想之狐》更体现出他的诗学。在这首诗中,诗人想象一只狐狸在午夜的森林中若隐若现,并随着诗人心理状态的变化逐渐成形,“进入头脑的黑洞”。这种通过动物进行思考和表达的方式赋予了休斯的诗歌与众不同的风格。当他的妻子西尔维娅·普拉斯将《雨中鹰》的手稿投递给W·H·奥登、玛丽安·摩尔等人担任评委的一项诗歌竞赛时,该作品顺利获得一等奖,从此奠定了休斯在诗坛的地位。

除了狐狸,休斯的笔下还常常出现乌鸦、猎鹰、苍狼、美洲豹等来自原始荒野中的动物,也涉及农场中的猪、牛、羊,他甚至曾在1970年出版了一部名为《乌鸦》的诗集。在休斯看来,通过动物说话无疑是一种象征性的语言,但也是他从小到大思维机制的一部分。他曾对《巴黎评论》表示:“当我寻找或把握某种感觉时,它往往会显现为动物的形象,仅仅是因为那是我的想象力所学到的最早的最深刻的语言。”在某种意义上,写诗和捉小动物对于休斯来说是同一种兴趣,都是去捕捉生命之外那些活生生的东西。而动物在自然界展现出的生命力及其体验到的暴力和残酷,与人类世界亦有相通之处。

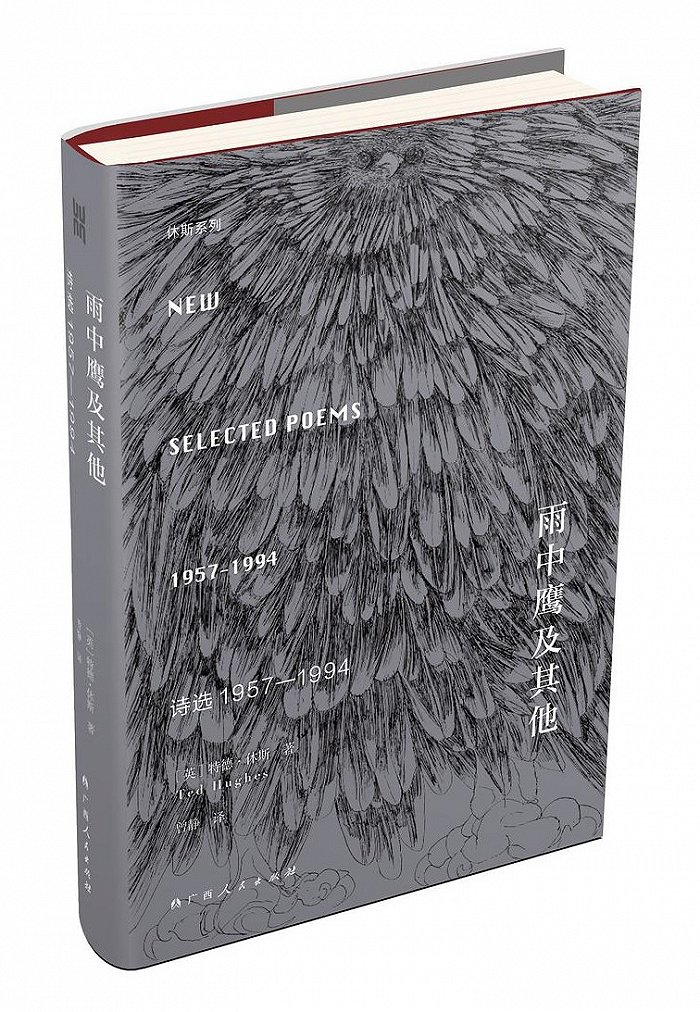

近日,特德·休斯的首部中译本诗集《雨中鹰及其他》出版,涵盖了诗人近40年的写作生涯。这些作品呈现出休斯创作的轨迹,展现了他清晰的语言、睿智的幽默和对人类处境的洞察。经出版社授权,界面文化(BooksAndFun)从中选取部分诗作,以飨读者。

《雨中鹰及其他》

[英] 特德·休斯著曾静 译

广西人民出版社 2021-01

思想之狐

我想象这午夜的森林:

有什么别的东西还在活动

伴随这时钟的孤寂

和我手指摩挲的这张白纸。

透过窗我看不到星星:

暗夜里有什么东西

趋近却更幽深

正挤进这孤寂:

一只狐狸的鼻子,冰冷似暗夜的雪

小心精细地触碰着枝条和叶;

两只眼随之而动,一下

再一下,时断时续

在林间雪地里留下整齐的印迹,

在树桩旁小心地落下跛动的影子,

在空洞的躯体里

大胆地穿过

一片片开阔地,一只眼

一种不断弥漫并加深的绿,

闪耀着,凝聚着,

自顾自地成形

紧随一阵突然而剧烈的狐狸热臭

它进入头脑的黑洞。

窗外依旧看不到星星;时钟滴答走动,

而纸上,有了印迹。

美洲豹

猿猴在阳光下打着呵欠,欣赏着身上的跳蚤。

鹦鹉们或尖叫着如同浴火,或炫耀着踱步

似低贱轻佻的女子用坚果勾引路人。

慵懒与倦怠,老虎与雄狮

如太阳般静卧。盘曲的大蟒

像块化石。一个又一个的笼子看似空空

却散发着稻草下沉睡者呼吸的恶臭。

这可以画在幼儿园的墙上。

但是谁要是像其他人一样跑过去

到一群人驻足、入迷凝视的笼子那里,

像孩子看一个梦一样,看一只狂暴的美洲豹

透过囚笼的黑暗追赶其眼中的鬼狒

狂烈的熔冶。没有无聊厌倦——

眼睛在火中失明却感到满足,

耳朵因为头脑中血液爆裂而失聪——

他打着转离开了铁杆,但对他而言并没有牢笼

就像一个牢笼之于一个梦想家一样:

他的阔步是自由的狂野:

世界在他脚跟的猛推下转动。

越过牢笼的地面,地平线乍现。

遗骸

我在海边找到了这块颌骨:

那儿,螃蟹,星鲨,被大浪击碎

或被抛来抛去半小时,变成硬壳

延续着开端。深海是冷酷的:

在那黑暗里,友情不能持久:

没有触摸只有攫住、吞噬。而那些牙齿,

在它们感到满足或它们扩张的企图

削减之前,落入另外的颌中;被啃光。牙齿

咀嚼也会被终结,而颌骨漂到了沙滩上:

这就是海的成就;伴着贝壳,

椎骨,螯肢,甲壳和头骨。

时间在海里咬住自己的尾巴,充盈茁壮,吐出这些

消化不了的东西,各有所图的争斗

在远离海面的深处以失败告终。谁都富不起来

在海里。这块弯曲的颌骨没有笑

而是咬紧,啮合,现在成了纪念碑。

对一头猪的看法

猪躺在一辆手推车上死了。

他们说,它有三个人那么重。

它的眼闭着,粉白的睫毛。

它的蹄子伸得直直的。

这么沉的、深粉色的大块头

嵌入死亡,似乎又不单单是死亡。

它比死了还不如,差得远。

它像一袋麦子。

我不带怜悯地捶打它。

在坟头上行走是对死者的侮辱,

该感到内疚。但这头猪

看起来不会谴责什么。

它死透了。只剩下

这么多磅的猪油和猪肉。

它最后的尊严已完全失去。

它的样子也不逗乐。

此刻已死透了而无人怜悯。

要去回想它的一生,喧嚣声,它曾经

还是个装满尘世快乐的殿堂,

似乎是虚情假意的做作,而且不切题。

真实得让人受不了。它的重量

让我烦恼——怎么搬动它呢?

还有把它切割开的麻烦!

它喉咙上的切口触目惊心,却并不令人怜惜。

我曾在喧闹的市集中奔跑

去抓一头油腻的猪崽

它比猫还快还敏捷,

它的尖叫就似金属撕裂的声音。

猪定然是热血动物,它们摸起来像烤炉。

它们的咬力胜过马——

它们可以干净地咬出半月形。

它们吃渣滓和死猫。

像这样的荣耀和赞赏

很久前就完结了。

我盯着它看了很久。他们要烫洗它,

就像对门前的台阶那样把它烫洗、冲刷。

赫普顿斯托尔

遍布墓碑的黑色村庄。

一个傻子的颅骨

他的梦想枯死

在它们的出生地。

一只羊的颅骨

它的肉已融解

在自己的骨架下。

唯有苍蝇弃之而去。

一只鸟的颅骨,

这宏大的地志

枯竭成裂开的

窗台上的缝隙。

生命在努力。

死亡在努力。

岩石在努力。

唯有雨从不疲惫。

乌鸦与群鸟

当鹰穿越萃取翡翠的黎明腾空而起。

当麻鹬透过一片酒杯声,在海的薄暮中捕鱼

当燕子在洞穴里穿过女人的歌声掠空俯冲

雨燕在一朵紫罗兰的呼吸中穿行

当猫头鹰乘风摆脱明日的良知

麻雀用昨日的承诺打扮他自己

苍鹭努力脱离贝西默泛出的光

蓝山雀一阵尖啸飞过蕾丝内裤

啄木鸟远离旋耕机和玫瑰园敲敲打打

田凫远离自动洗衣店打滚

当红腹灰雀在苹果花蕾上重重落下

金翅雀在阳光下鼓成球状

歪脖鸟在月光下弯成钩状

河乌在露珠后面探头探脑

乌鸦在海滩上的垃圾堆里叉开腿站着,低着头,大口吃着掉落的冰激凌。

乌鸦最后的抵抗

燃烧

燃烧

燃烧

终于有什么

是太阳燃烧不了的,那是它最终

把一切化成的——最后的阻碍

它曾对之猛烈灼烧

一直猛烈灼烧

透亮,在闪闪发光的炉渣中,

在律动的蓝色、红色和黄色的舌头中

在大火绿色的舔食中

透亮而黝黑——

乌鸦的眼瞳,在它烧焦的堡垒塔楼里。

一段回忆

你瘦骨嶙峋、白色、弓着的背,穿一件背心,

强壮如一匹马,

俯身于一只仰面朝天的绵羊

顶着东面寒冷的穿堂气流剪羊毛

在暗如洞穴的畜棚里,冒着汗受着冻——

火焰般通红的脸,喉咙里鼓声般的非洲诅咒

当你把绵羊捆绑起来

就像在捆一个超大超重、到处撒落的干草堆

不断调整它的位置

衔在嘴边的香烟,在光亮处折弯

保全着它灰烬的骄傲

通过一阵突然的粗鲁、突然的温柔

你制服着这只动物

你就像一个矿工,一个美容师

在一个到处是障碍的黑洞里

对你自己的外在毫不在意

用尽全力一点点推进纯粹的时间,

谢了顶,皱纹隆起,饱经风霜的圆顶

躬身在你香烟的惬意上

直到你咕哝一声站直腰

让一只剃了毛的绵羊自由地跳走

然后掐灭唇边烟头上的花蕾

戴着大手套,带着油光闪闪的细心

在唇边点燃另一支

本文诗歌选自《雨中鹰及其他:诗选1957—1994》一书,经出版社授权发布。

简体中文

简体中文