十多年前,人类曾对互联网充满信心,认为信息的无障碍高速传播能极大丰富我们的视野,加速地球村的形成。现在,这个天真的梦想已经破产,社交媒体上无休止的相互攻讦异常凶猛,不是你死,就是我亡,一个声音总要设法盖过另一个,异见常常招致毫无道理的谩骂和人身攻击。我们无比迫切地想要结束暴戾的声量比赛,寻找良性对话的可能。

日前,在单读新书圆桌论坛的最后一场活动“对话的精神”上,哲学家陈嘉映与人类学家项飙进行了一次越洋连线对谈。巧合的是,陈嘉映与项飙今年出版的新书《走出唯一真理观》和《把自己作为方法》都大量使用了对话体。尽管二人对对话有不同的理解,但他们都相信,要建构良好的生活与社会,对话必不可少。在项飙看来,对话暂时地破除了人在社会当中的等级身份,创造了一个相对平等的社会。陈嘉映则提醒,对话的目的未必是要达成共识,如果抱着一定要“劝服”“争取”对方的心态进行对话,那么就有滑向“声讨”的危险。

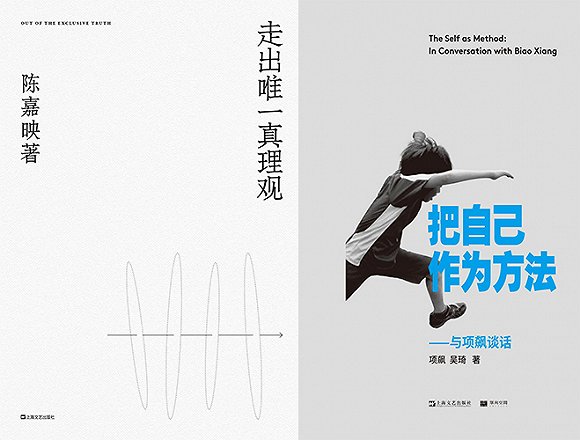

活动现场直播截图

对话不是为了达成共识,而是为了反观自我

对话为什么重要?尽管是两位知识分子的对谈,项飙还是从自己的日常与田野经验入手,分析了对话在生意场上的重要性。从北京的浙江村到澳大利亚的全球“猎身”,项飙的研究大多与商人、劳工紧密相关。“生意能不能做成,很多时候就是看聊不聊得来”,在较为低端的市场,许多交易没有固定的价格、规则可循,商人之间的信任与预期,是在聊天的过程中逐步建立的。

通过聊天来确立人际关系和自我的位置,不独商人如此,几乎所有人都会这么做。例如说,中国酒宴上的人和聊天敬酒的顺序、说话的姿态语气,都是对其背后关系的揭示。在酒精的作用下,原有的边界可以暂时被打破,本来拘谨的上下级关系可能在饭桌上一时变得亲密,聊天为人们提供了偶尔破除边界的机会,允许一定程度的发泄。再往前推一点,人们在吃饭时出于好奇的聊天把个体的经验放置在其身份地位之前,项飙认为,这有利于构建相对平等的社会,或者至少能为人提供更多的尊严感。

但陈嘉映质疑说,这种“宽泛的对话是否是真正有效的对话”,谈到平等,“是不是越平等越好”。在《走出唯一真理观》中,陈嘉映便格外警惕“世界的拉平”。他认为,当今的世界,the many代替了the few,成为世界中心。过去的人们向上仰望,通过“纪念碑”的方式看世界,现在的问题是社会的平民化消解了纪念碑,人人都朝下看,只关注技术和物质层面的提升,而不讲求精神思想。

此外,陈嘉映还指出了一个对对话常见的误解。“今天,人们通常将对话理解为一个谈判式的东西。一说对话,最后就要达到共识,变成讨价还价的买卖。”这并不是要指责生意场上的谈话是不真诚“伪装”,而是要指出,学术与日常生活中的谈话与买卖、政治不同,“它们很少抵达过共识。”在他看来,思想的对话、普通的对话的目的不是为了达成共识,而是借助对话来修订、深化自己。项飙也以为,与学术而言,对话是理解抽象理论的唯一办法,“聊天让你看到,对方是如何理解一个你自以为理解的抽象原则,他在自己的生活经验里面如何进行把握。”

《走出唯一真理观》(陈嘉映 著)和《把自己作为方法》(项飚 著)

上海文艺出版社 2020年

网络上单一维度的自我呈现只看观点,不看为人

互联网上的骂架是当今社会缺乏对话精神的典型代表,一种观点认为,网络取消了人们物理上的面对面,因而降低了冒犯、攻击他人的代价,从而放任了没有节制的情绪表达。陈嘉映认为,这种观点把那么高昂的情绪当作本就存在的事物是非常可疑的。“社交平台不是说给了我们一个渠道,去表达我们的情绪,它很有可能是‘极化’了情绪。观点亦然。”换句话说,我们在网络上看到的情绪和观点很大一部分是程序化的技术制造出来的,项飙称之为“非自然的语言与表达方式”。

社交平台上单一维度的自我呈现,是对话难以进行的又一原因。人一上网,特别是再多发几句言,就好像有了个“人设”的牌子。这种人设不一定是虚假的、纯制造的,它很有可能是真实的“我”,但只是“我”的很小一部分。但为了维持人设的连贯性,对准网络的永远就只有这个平面的我。陈嘉映谈到,在小社群里面,我们每天要应对不同的人和场景,因而需要不断调整我们用以对外的面孔,不断“转身”,正是在“转身”之中,人才能变得立体。项飙提出的“附近”的概念,也是强调物理空间对多面性呈现的关键作用。在网络上,我们每天都在与陌生人擦肩而过,也就没有了转身的必要。

另一个值得警惕的事是,网络上单一维度的自我通常由政治观点组成。陈嘉映以为,与为人相比,观点是很好伪造的。这也是为什么观点几乎成为网络上拉帮结派的唯一标准。

此外,陈嘉映与项飙还谈到了男性对话意识的薄弱。他们认为,这可能与男权社会的历史有关。陈嘉映指出,文学作品中打破社会阶级界限的通常是女性,男性在历史上对社会角色有一套固定的自我意识,“这个意识不是指单个个体的自我意识,而是说男性群体的自我意识,”并且他们掌握了规定社会角色的权力,把自己放在有利位置。今天,这样的性别结构正逐渐瓦解,男性也必须参与到交流互动中来,而不是继续高高在上,但男性的自我意识还有很强的遗留。

项飙举出了很多实证研究的例子来支持这个观察。例如说,移民群体里面,到海外能建立良好人际关系的往往是女性,工人阶级的兴起实际上也得益于女性家属在工人居住区的社交活动。“在浙江村,一般两兄弟间合作很少成功,比较有效的是女性的丈夫与其兄弟的合作,女性在中间扮演调停人。”女性的加入能够更好地促成生意,这可能与她们长期处于边缘状态练就的对话艺术有关。

简体中文

简体中文