1873年伊始,列夫·托尔斯泰刚刚告别《战争与和平》的成功,他知道世界正在期待一部同样恢弘磅礴的巨著,一部在历史范畴和哲学深度上都能媲美这本书(他拒绝称其为小说)的作品。于是,他花了大量时间去编写识字课本,用于教授俄国儿童认识字母表。他确信这部作品能流传下去。他在给朋友的信中写道,“我有一个了不起的愿望,我希望两代俄国儿童——不管是沙皇的孩子还是农民的孩子——都只学这一本识字课本,我希望这本书能让孩子对诗意有一个最初的认识。这样的话,完成这本识字课本,我就可以平静地死去了。”

托尔斯泰对字母十分痴迷,痴迷于形状的美丽,也痴迷于每个字母所蕴含的无限可能。也许正是因为如此,《安娜·卡列尼娜》中列文向基蒂第二次求婚(第一次求婚被拒绝了)时,二人就是在用单词首字母交流。列文写下首字母“w、y、a、m、t、c、b、d、t、m、n、o、t”(译注:文中引用的是英文版首字母),基蒂直觉到了列文是在问她,“当你答复‘不’的时候,你的意思是‘永不’还是‘暂不’?”他收到的回复只有一个字母t,只是“暂不”,列文开心极了。在《创作

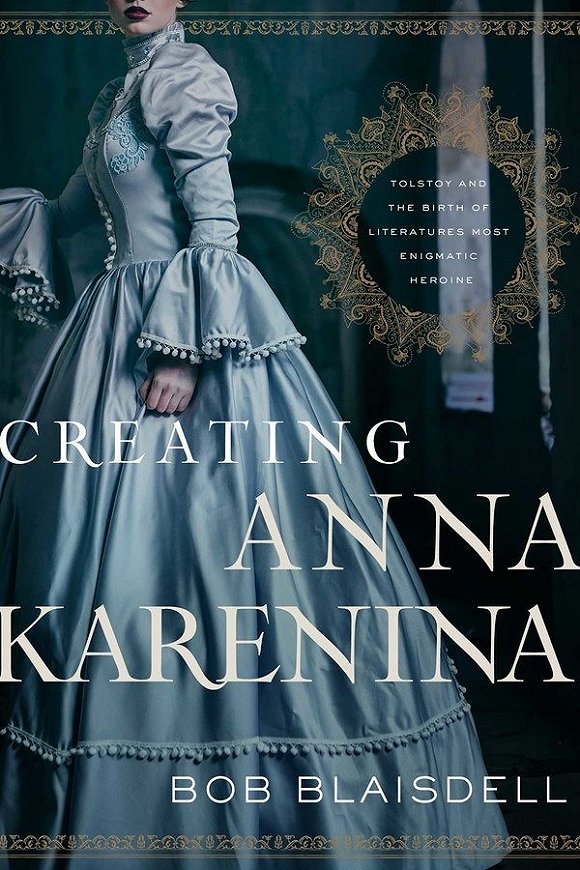

》( Creating Anna Karenina )一书中,罗伯特·布莱斯德尔并没有将托尔斯泰编写字母书一事与小说中的这一幕联系起来,他感兴趣的是这位伟大的俄国作家在生活上和在艺术创作上的相似之处。

布莱斯德尔是纽约城市大学国王区社区学院的英语教授,他学习俄语就是为了阅读小说《安娜·卡列尼娜》的俄文原著(在那之前,英译本他起码读了二十多次)。布莱斯德尔本身并不是研究托尔斯泰的学者,但他是托尔斯泰的超级粉丝,他所著的《创作

》以一种轻松的、聊天式的口吻讲述了托尔斯泰在创作这部小说的四年间到底做了些什么。书中写道,托尔斯泰为了预防肺结核喝了许多酸马奶,竭力呼吁土地改革,在一位神父的帮助下学习了古希腊文,家庭成员不断增长,他还想找一位家庭教师来照顾。其中对家庭教师的需要尤其迫切,托尔斯泰曾写信给一位友人希望他推荐合适的人选。“是哪里人不重要:德国人、法国人、英国人、俄国人……只要是欧洲人和基督徒就行。薪水的话——能给的我都给。”布莱斯德尔想知道,在这样一个讲述家族分崩离析的故事中,托尔斯泰决定用一个家庭教师被解雇作为小说的开篇,是否正想着自己雇不到人的压力(当然,小说中这其实是个通奸情节)。

这种联想有些跳跃,布莱斯德尔也清楚这一点,但他的书更像是一次有趣的实验,而不是严谨的研究。《创作

》一书研究了托尔斯泰在创作小说期间家中的林林总总,并提出了这样的问题:托尔斯泰关于道德和欲望的思考在长时间的酝酿下到达顶峰,由此诞生了世界上最伟大的小说之一,但与此同时,它是否也是日常琐事的产物——比如什么人来访,说了些什么样的闲话。这本书并没有过多探讨《安娜·卡列尼娜》的文本本身,反而对于文学创作的过程更有指导意义,它讲述了托尔斯泰是如何在心烦意乱、经受家庭干扰、兼顾其他项目的状态下写出了世界上最伟大的小说之一。

《创作

》罗伯特·布莱斯德尔

**

人们普遍认为,《安娜·卡列尼娜》的原型是一位37岁的女性,名叫安娜·斯特帕诺娃,她是托尔斯泰一位邻居的管家。她和丈夫之间经常发生争吵,原因是丈夫与家庭教师调情。最后,她嫉妒至极,卧轨而死。死前她给丈夫写了一封信,有报道称信中写着:“你就是杀死我的凶手。如果凶手可以幸福,你和她就会幸福地在一起。如果还想见我,你可以在亚先基的铁轨上看到我的尸体。”托尔斯泰一家与这个女人熟识,于是他去看了尸体解剖,他的妻子在给朋友的信中说,“(他)万分震惊。在他的印象里,安娜·斯特帕诺娃是位高大健壮的女性,面孔和性格都是典型的俄国样子,肤色黝黑,有着一双灰色的眼睛,并不漂亮但很有魅力。”这件事发生在1872年,一年之后,托尔斯泰就勾勒出了安娜·卡列尼娜的人物形象——她也有一双灰色的眼睛。

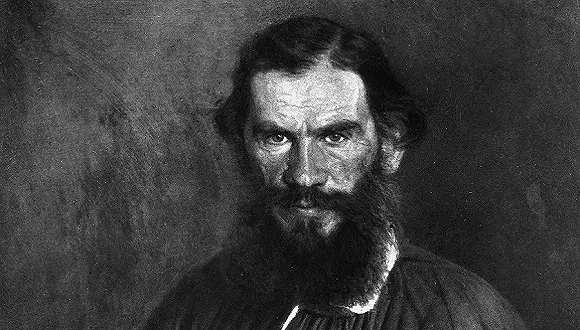

1873年3月,托尔斯泰告诉妻子索菲亚,他已经写了一页半,感到“很满意”。索菲亚还以为他说的是原计划要写的那部关于彼得大帝的大部头——一部适合跟在《战争与和平》之后的历史史诗。在这件事发生之前,托尔斯泰确实一直在努力书写彼得大帝。“我的作品并不动人,”他在给诗人朋友阿法纳西 · 费特的信中写道。在给另一位朋友的信中,他抱怨说:“所有的事都排着队地来分散我的注意力:熟人、打猎,十月的庭审要我去当陪审员,还有那个画家。”他指的是莫斯科特列恰科夫美术馆派到托尔斯泰庄园来给他作画的肖像画家。

不过,这位画家确实发挥了一些作用,提供了不少来自首都的传闻,布莱斯德尔在书中提到。著名公关人士的妻子安娜·苏沃琳娜在圣彼得堡的一家酒店被一名曾爱过她的年轻男性枪杀。在杀死苏沃琳娜之后,这个年轻人结束了自己的生命。媒体被这个故事惊呆了,因为它结合了社会八卦和激情犯罪,还发生在首都一家极尽奢华的酒店里。托尔斯泰从肖像画家那里听说了这件事,也十分感兴趣,于是请一位朋友为他寄来“有关谋杀案的所有细节”。布莱斯德尔认为这件事也佐证了托尔斯泰对自杀越来越着迷:不久之后,托尔斯泰的编辑米哈伊尔·卡特科夫的兄弟也自杀身亡,在记录其思想巨变的回忆录《忏悔录》中,托尔斯泰承认他也曾在这一时期考虑过结束自己的生命。布莱斯德尔将这些故事与安娜的自杀(还有她的情人渥伦斯基的自杀意图)联系起来,他认为,一股大范围的自杀流行当时正在席卷全俄,那是一种更深层次的集体抑郁症状,而不仅仅是一次感情失败的结果。事实上,沙皇亚历山大二世改革本可能为社会带来有意义的变革,最终却失败了,这让19世纪70年代的俄国社会充满了迷茫和恐惧。接下来的十年间,亚历山大二世死于自杀式炸弹袭击。

布莱斯德尔将这些传记式的片段穿插进了《创作

》一书,依照书中所呈现的托尔斯泰的生活,写作《安娜·卡列尼娜》几乎是一种必然。在托尔斯泰的社交圈里,激情犯罪似乎比比皆是,此外,那个夏天,他在沙俄大草原上亲眼目睹了政府土地改革的糟糕实施。学者一致认为,这样的经历无疑在他塑造康斯坦丁·列文这个角色时起到了一定作用——列文是一位富有的地主,却试图通过与农民一起在田间劳作来解决自己的信仰危机,他在小说中就像是托尔斯泰的一面镜子。

《安娜·卡列尼娜》剧照(1997)

尽管身边到处都是灵感源泉,托尔斯泰在1872年的写作还是很吃力。次年三月,他在偶然翻阅普希金作品集时迎来了突破。不知什么原因,托尔斯泰突然文思泉涌,很快勾勒出来《安娜·卡列尼娜》的整个情节。正如他给友人的信中所说:“我构思过了人物和事件,也开始着手写了,当然后来又改掉了。突然之间,所有线索都变得如此清晰、联系得如此紧密,我今天就写好了小说大纲,这个故事非常生动,充满激情,结局也很好,我非常满意,如果上帝赐予我力量,我将在两周内完成它。”

结果,两周变成了四年。第一期连载刊登于《俄罗斯先驱报》(该刊此前曾刊载过《战争与和平》和陀思妥耶夫斯基的《罪与罚》)上,托尔斯泰交完稿后开始心烦意乱,无心创作。“天哪,”他给文学批评家朋友尼古拉·斯特拉霍夫写信说,“要是有人能替我写完《安娜·卡列尼娜》就好了!这件事简直让我厌恶到难以忍受。”托尔斯泰的妻子索尼娅向来负责他作品的誊写工作,但那时却因接连怀孕而患病,女儿在出生后几小时就夭折,令她悲痛不已。托尔斯泰也一门心思扑在他为农民子弟开办的学校上,并进一步完善他的识字课本,他经常会想,与他的教育工作相比,《安娜·卡列尼娜》是否只是一次无用的任性妄为。布莱斯德尔的书后半部分摘录了很多托尔斯泰写给朋友的信件,这些信件揭示了自我怀疑在当时如何困扰着托尔斯泰。“我对我自己写东西感到厌恶,”他告诉斯特拉霍夫,“我要把它们都划掉、扔掉,我不承认这是我写的,我还要说‘对不起,我不会再这样做了’。”

这些书信也许是《创作

》一书的亮点,因为读者能够更接近托尔斯泰的内心世界和创作过程,否则这本书读起来就会过于平淡。在布莱斯德尔眼中,《安娜·卡列尼娜》的故事与托尔斯泰的日常生活紧密相连——谁的家庭教师和谁在一起了。这种方法也有其局限。布莱斯德尔虽然向读者陈列了两稿大纲之间的变化,但他并没有深挖托尔斯泰为什么要把初版中那个可恨、愚蠢又没有吸引力的安娜改成后来那个文学史上最有魅力、最复杂的女性形象。

要理解这一点,需要我们更深入地了解法国小说对通奸行为的描述,《安娜·卡列尼娜》就是对这一叙事的直接回应。布莱斯德尔只是简单地提到了小仲马的随笔《论男女》(Man-Woman,1872),这篇文章称男人有权杀死不忠的妻子(文章的最后一句话就是“杀了她”)。托尔斯泰笔下的通奸者虽然遭受了残酷的命运,但与那些法国“前辈”们相比,则得到了更多的同情与理解。托尔斯泰最终拒绝将安娜塑造成残忍的讽刺形象,也不愿将卡列宁塑造成一个纯粹而可怜的灵魂,他打破了这个体裁的传统,而更愿意去呈现每个人都有被欲望吞噬的可能性。

以这种方式阅读《安娜·卡列尼娜》并不是说把托尔斯泰看作一个特立独行的作家,只知道在庄园里踱步,收集奇闻轶事。他也像所有的作家一样大量地阅读,大量地借用;他的创作既是对日常生活的回应,也是对其他艺术创作的回应。也许布莱斯德尔只是爱上了托尔斯泰的技巧,他那高超的现实主义技巧能够让你忘记自己正在阅读一本精心编排、人为设计的虚构小说。短篇小说作家伊萨克·巴别尔曾这样评价他:“如果世界能自己写作,它就会像托尔斯泰那样写作。”——至少像他好不容易抽出时间写出的《安娜·卡列尼娜》那样。用于治病的马奶含有微量的酒精,所以他无法完成任何写作,托尔斯泰给女儿写了这样一句话:“服用酸马奶的时候,懒惰会将人压倒。”

本文作者Jennifer Wilson系作家,普林斯顿大学俄语文学博士。

(翻译:都述文)

简体中文

简体中文