“抢出来”的纪录片

“我们没有一点儿特权,但是我相信这个事情有空间,所以我们尽最大的努力争取到了这个空间。”纪录片《在武汉》播出后,面对一些质疑团队“有特权”的声音,制片人、Figure创始人张悦如是回应。

不过,张悦并没有太在意这些声音,甚至也没有太关心B站上9.9的高分和豆瓣上6.4的评分。他自己对第一集《车轮上的生命线》的评价是“遗憾超过满意”。“我们大量压缩了制作周期,所以虽然我们已经尽了所有的努力,还是会在质量上有所牺牲。”

Figure是一家非虚构视频媒体,他们拍摄的《在武汉》是一部制播高度同步的系列纪录片。总宣传片刚在B站上线几个小时就有十几万观看,涌来成百上千条弹幕。疫情牵动着所有人的心,人们渴望了解武汉正在发生的事,张悦知道,这个题材要求高度的时效性,团队的使命之一就是尽早让观众看到这部由专业纪录片团队带来的作品。

一般纪录片的流程是所有素材都拍完再进行后期剪辑,《在武汉》则要求张悦带领团队做出快速反应——这包括快速调研、快速拍摄以及快速剪辑。“我们有两个全职的剪辑师在武汉一线跟摄制组一起工作,基本上就是一边拍摄一边剪辑。”

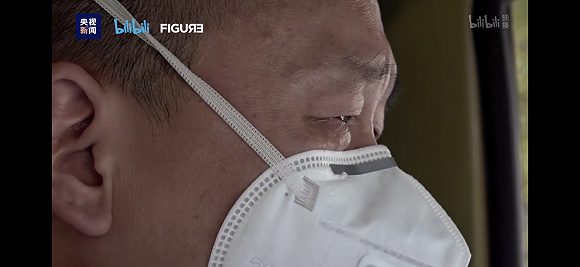

张悦在医院拍摄 图片来源:受访者提供

张悦曾任《南方周末》资深记者、《人物》杂志主编。汶川地震时,张悦是第一批到达四川灾区的记者。

《在武汉》也是一部“抢出来”的纪录片。1月23日,张悦脑海中浮现出了去前线的念头,当天他就在微信群里发起了讨论,员工实行自愿参与的原则,最终有十几位Figure成员决定参与这个项目。1月24日,当家人在看春晚的时候,张悦已经开始在上海的家中写策划案,在随后的两三天里,他把这份策划案发给了两三家相熟的平台。与此同时,他也在权衡这个项目实施的可能性,“这不是靠一腔孤勇就可以拿下来的题,一定是得有万全之策”。

做记者时,张悦做过很多危险的调查报道,但他知道,拍纪录片跟做记者时主要依靠个人突破不一样,团队作业得有充分的物资保障。“我要找足够多的口罩、防护服和护目镜,还要找车,然后要想怎么进去,住在哪里。”

Figure的合作平台B站提供了物资方面的帮助。B站在28日晚上接到来自Figure的合作诉求,29日凌晨就已立项,随即参与了物资筹备工作,协助张悦完成口罩、护目镜等物资的筹备。张悦还找来曾报道过SARS的老同事林楚方给员工进行安全培训。在保证张悦团队内容创作控制权的基础上,B站还与央视新闻确定了在内容上的参与程度。

在完成物资储备和人员安全培训之后,2月3日,张悦带着Figure摄制组的十几个成员进入武汉。

争议和选择

一座特大城市突然变成一座空城,这在张悦的意料之中,但到达武汉的紧张感是他从未经历过的。“因为你是在跟看不到的危险战斗。汶川地震的时候,我在四川也待了一个月,也遇到过危险,但那些危险是你看得到的,而现在,你在隔离病房里拍摄,神经高度紧张,你知道病毒可能就在你的周遭,但你却看不到那些东西。”

在看不见的危险之中,Figure团队开启了调研和拍摄工作。第一集《车轮上的生命线》讲述了武汉志愿车队的故事,选取了三条线索,其中第一条线索的主人公李少云也是Figure此前出品的纪实电影《生活万岁》的主人公之一。基于之前建立起的信任关系,李少云很快便成为Figure的第一个拍摄对象。但其他的大多数拍摄对象都是团队到达武汉之后通过不断调研联系到的。

图片来源:《在武汉》截图

第一集中,给人留下深刻印象的一幕是,志愿者丹丹因生病不得不终止志愿工作,曾和她合作过的另一位志愿者大象带着药和蔬菜来看望她,从车窗望出去,远远地看到一个女孩儿孱弱的身影。丹丹提着袋子走得有气无力,特写镜头下,这个中年男子落泪了。

这集上线之后,有人觉得感动,认为能在纪录片中看到武汉普通人的生存状态,也有人在豆瓣上质疑团队在歌功颂德,一种代表性的声音是“我想看到真实的武汉,不是感动中国”。

图片来源:《在武汉》截图

《在武汉》系列纪录片的主旨是讲述非常时期下武汉各类人群的生活和故事,展现从老百姓到各岗位工作人员,从病患到医护工作者,在这场疫情中的爱与痛、得与失、怅惘与期望。

这个内容方向是Figure和B站共同确立的。立项时,B站已经预判到,这个项目题材特殊需要把握好内容导向,既要表现抗疫过程中的真实,同时也要对国家整体的抗疫工作不带来负面影响。张悦据此给团队立的两条规矩是,不制造和消费恐慌,不制造和迎合谎言。

张悦透露,团队已经进入至少三家武汉医院的隔离病房拍摄,也拍摄了大量医护人员之外的普通武汉人,滞留武汉的外地人和外国人也有所涉及。在调研过程中,张悦发现,武汉各类群体中会有一些带着怨气的人,比如团队拍过好几个在武汉的外地滞留者,他们本是回家过年,在封城前来到武汉转机或是转车,结果一场突发疫情让他们一直在武汉待到现在。

“可想而知,他们心里有怨气,但他们也是在武汉的各色人等中的一类,我们不能排斥他们”,张悦也看到,这些人身上正发生着某种微妙的转变,比如,有的滞留者已经加入了志愿者团队。“命运给我开了一个玩笑,让我从一个有着体面工作和收入的人在一夕之间变成难民,但既然命运把我和这座城市连接在一起,那我就为这座城市贡献一份力量”,张悦觉得,这种心态上的转变也是《在武汉》想要呈现的人性。

所有人的生活都被打乱了,武汉还有许许多多的普通人在做出牺牲,也值得被记录。张悦了解到,即使到现在,武汉大多数的医院大多数科室仍然处于一种停滞的状态。“当我们去铭记那些因疫情逝去的生命时,也不要忘记那一部分没有患新冠,但同样因疫情而做出牺牲的患者,有的时候这种牺牲的代价是生命。”

人类的悲欢总有共通的东西。审片过程中,最让张悦难忘的一幕是在总宣传片里,其他人大都是跟随医疗队来支援武汉,四川籍医生黄维则是自己开车千里驰援武汉,片子里有一个镜头描述他跟家人告别时的场景。“你想让爸爸做个什么样的人?迎难而上还是懦夫?”黄维问儿子,小男孩说,迎难而上。这种父子之间的情感,让他产生了强烈共鸣。

除夕夜,还在写策划案的时候,张悦最初将这个系列纪录片的片名定为“武汉铆起”。“铆起”是武汉方言里特有的用词,大概的意思就是卯足劲干,张悦觉得这种说法能体现武汉人在面对这样一个巨大困境时的姿态,传递普通话表达不出的韵味。但后来武汉的朋友告诉他,“铆起”跟“雄起”不一样,是个副词,这种说法可能会在语法上不通顺。

最终,张悦把这个系列纪录片命名为更容易理解的“在武汉”。

一部不开放招商的纪录片

片子上线之后,有朋友给张悦转发了一篇文章,文章里说《在武汉》摄制组是一个有特权的摄制组,这种说法让张悦苦笑不得。

Figure在拍困境中的人,其实团队也正身处困境之中。

除了人身安全问题,摄制组每天都会遇到方方面面的困难。就说出行,好不容易找到了车和司机,通行证却成为拦路虎。一天早上,张悦约了一个调研对象在武汉天河机场附近的宾馆见面。但在路上,他被拦下来了,因为前几天武汉临时更换了通行证。那天上午的时间算白费了,他只能原路返回。团队原本的两张通行证也是张悦花了好几天时间、想尽办法才弄到的,一夜之间通行证作废了,他不得不重新办证。

当又花了几天时间分两次办完两张证之后,张悦发现自己还是不能去想去的地方。“因为我没有央视记者证或者有某个部委的批文,一些地方就难以获得拍摄许可。”张悦觉得,在武汉的每天都“特别特别的难”,住宿方面也是如此,因为宾馆不断被征用,团队已经其实换了两家宾馆了。

Figure摄制组在武汉调研拍摄 图片来源:受访者提供

摄制组到目前为止已经进了三家医院的隔离病房区拍摄,前两家都是张悦带队去的,因为团队几乎所有人都进入过隔离病房,每隔15天到20天,就得给每个人做一次核算测试。前几天,张悦带着全体前线的摄制组团队去华大基因做了测试,所有人的测试结果都显示为阴性。这个结果至少暂时让他如释重负。

在武汉期间,除了完成紧张的拍摄任务,团队也在不断分发自己筹备的防护服、口罩和护目镜等物资给需要帮助的人。物资的去向,有些是滞留在武汉的流浪者,封城之后回不去了,他们又没有钱,只能睡在火车站的地下室,还有那些已经确诊或是疑似感染的武汉市民,甚至还有一些物资紧张的医院。

《在武汉》没有特权,也不开放招商,不允许任何商业植入。在这一点上,张悦和B站达成了共识。“我们团队有很赚钱的项目,这种重大题材挣不赚钱对我来说不重要。”虽然变换了身份,张悦认为自己的DNA始终是媒体人,也经常强调Figure是一个视频媒体机构,而不单是一个纪录片制作机构。

过去,Figure也做过一些并不能带来大规模商业利益但有社会价值的项目。比如,他们每年大概会花小一百万做童谣项目,在一些省份开展为期四个月的搜集调研,记录呈现那个地方跟童谣相关的故事。

他们曾经在杭州找到一位90岁以上的老人,老人唱的童谣来自一张1922年出版的一张唱片,那是他小时候在上海家里听到的。等到团队后来找这张唱片时,发现再也找不到了。“如果不找到这个老人,不去采集他的故事,可能过几年,他的生命走到尽头,这首歌的生命也就走到了尽头,而且没有留下任何的影像和文字资料记载。”

这样的事情时常会像黑洞一样会把张悦吸进去,“我要不做这样的事情我会疯,如果我就去拍广告,每支片子都为了赚钱,我会觉得找不到自己”。

眼下,身处武汉的张悦和团队还要继续和时间赛跑——只拍完了三分之一,剪完了前两集,后面还有很多“硬骨头”要啃。

来到武汉一个月了,武汉的情况也在渐渐发生变化。张悦还记得,2月5日,他们调研的一个小区通报显示有48例疑似病例,到了第二天就变成了54例,封城早期,武汉的疫情呈现出快速蔓延的态势。但在最近一周,摄制组的调研发现,新开的方舱医院已经出现了床等人的现象。他们原本的拍摄构想是,方舱医院里每天都会有故事发生,但事实上,他们看到,大量的床是空置的,医护人员也相对悠闲。“从人等床到床等人,医疗资源不再像封城最初的半个月那么紧张了。”

最初到武汉的时候,张悦在路上几乎看不到车辆,现在马路上已经有一些车了,前几天,他还第一次遭遇了堵车,“虽然整体来说,武汉还是很空旷”,张悦说。

界面文娱对话张悦

两个月前,界面文娱曾经采访过张悦,谈到了Figure的选题标准、在内容和商业化之间如何平衡等话题,这些内容或许有助于你更加了解这家机构。以下是对话节选,界面文娱略作编辑。

界面文娱 :都知道纪录片商业化比较难,Figure现在赚钱的项目是哪一类?

张悦 :我们其实除了电影之外都赚钱。短视频部分定位于视频媒体,所以底层商业逻辑就是媒体的底层商业逻辑,就是广告。只是它的形式会和纸媒的时候会有变化,包括冠名、植入、原生广告视频,甚至有一些定制的营销视频。为了生存下去,我们过去和各种不同的品牌都合作过。

互联网纪录片部分也是盈利的,比如我们连续两季和腾讯视频的综艺合作,2018的《创造101》和2019年的《创造营》。《创造营》从互联网纪录片又提升成了一部电影,它的首映是在影院做的,最终的播放还是在腾讯视频上。这种片子就是大几百万的体量,对于纪录片来说算很高了,不是一般的外包制作团队那种很低的费用。

界面文娱 :Figure选题的标准主要是什么?

张悦 :当然有很多维度,但是两个最大的标准,一方面就是有时代标本价值,我们会追求会追求选题的时代性,所谓大时代的小人物。就像富士康女工可以折射过去20年中国变成世界工厂的历程中,一个普通的年轻人在主导整个世界的商业体系里是一个什么位置。这一套其实跟媒体没有本质的区别,我们在《南方周末》的时候就强调选题的意义半径。

另外一方面是个人故事。我拍名人并不是因为他有名,而是因为他给我讲了一个非常棒的故事,而这个故事可以让很多人共情。比如说朱德庸跟我讲了一个亚斯伯格症的故事,这是一个关于孤独年轻人如何寻找出口,如何表达自己的故事,那很多人可能会有共鸣。

界面文娱 :Figure现在在内容、传播和商业化之间能寻求到一种平衡吗?

张悦 :完全放弃商业化是不现实的,因为我要对团队负责,要对投资人负责。但是我们也跟大多数影视公司或者广告公司不一样,我们不是只做盈利的项目,每个月有三分之二的片子是内容片,内容片就是我投钱,也有可能会亏钱的项目,商业片是商业化的项目,我们的商业片也追求好的内容呈现。

内容片未来也可能有商业化的可能性,我要完成这样一个平衡,完成得好才有机会活下去,做一些具有商业前景,同时有内容口碑的纪录电影,甚至有可能还是剧情片。但是在这个阶段,当我们还是一个看上去小而美的公司的时候,我一定要完成这种平衡,按照这样的路径往前走,不断地去追求更大的突破。

传播也是,我们不是为流量而论的,运营的数据是导演绩效的一部分,但是内容的好坏也构成了很重要的一部分。如果为流量论的话,导演在这样一个价值观的指导之下,就去拍那些最有流量,但可能这个市场上已经很多的片子,反而一些足够重要的、我们这个时代应该有的选题就缺失了。

难就难在平衡,我就为情怀,我可以做得很好,为流量,我可能比现在活得要滋润得多,为商业可能也是这样。但可能那不是我要做的事情,我希望把我想做的事情做得足够长久、足够好,我就要从一开始就苦苦地坚持三者的平衡。

还有一种风险是政策风险,这也是一个潜在的维度,我要做那些有突破的选题,但是我不能做领先这个时代太多的的选题。这个事情难就难在这上面,但是成就感也是在这上面。因为太有难度了,一旦你能够逐渐建立目标,一步步走下去,每一步都会有难度,但是也会有成就感的反馈,这个事情是很重要的。

简体中文

简体中文