(译/ 吴万伟 校/ 观察者网傅洛拉)

【原编者按:美国国会的弹劾程序已经结束,前总统特朗普被宣判无罪。美国政治分裂的两边都宣称赢得了胜利。迈克尔·冯·德·舒伦伯格却认为所有各方都失败了,美国民主辜负了美国的人民。和从前相比,弹劾与其说是司法程序倒不如说是政治程序,它已经揭露出国家的政治和思想领袖们的基本共识已经不复存在。

而共识是民主赖以生存的基础。共识不存使得他们不可能将分裂愈发严重的国家团结起来。虽然我们倾向于谴责特朗普加深了美国社会的分裂,但问题可能更加深刻,美国政治分裂的各方都应该为美国人现在落入的处境承担责任。

为了提出他的论证,舒伦伯格将美国发生的事件,与他34年前在最脆弱、最失败的国家从事联合国工作的经历进行了对比。其中很多政府最终往往与一系列武装起来的非国家行动者作战。

乍一看,将美国与前南斯拉夫、伊拉克、叙利亚或者利比亚等国家进行对比似乎有些愚蠢。美国是拥有强大宪政机构的富裕国家,拥有受到良好教育的社会阶层和悠久的民主传统。我们怎么能够牵强地将自由世界的领袖——美国的发展与那些国家发生的动乱相提并论呢?

舒伦伯格并没有声称美国将变成失败国家,但他想让我们明白,这么多虚弱国家之所以崩溃的关键政治领域如今在美国也能够找到。果真如此,这样的观察将令人担忧,应该让所有人都思考,与我们可能认定为民粹主义“红色”的那部分美国对抗是不是最佳选择。

舒伦伯格在往来的电子邮件中提出了他的主张,收信者是著名政治评论人与社会活动人士、Inter Press Services通讯社(观察者网注:总部位于罗马)的创始人罗贝托·萨维奥(Roberto Savio)。为保持邮件的自然感,以及舒伦伯格有趣视角中的个人色彩,《华尔街国际杂志》(Wall Street International Magazine)发表了信件原文。】

亲爱的罗贝托:

请允许我在此,为我们之间有关美国政治发展以及美国思想精英作用的讨论添加一些内容。

你知道,我不属于任何一个思想或政治群体,我的经验基本上完全建立在我多年在世界很多麻烦地区从事联合国工作经历,大部分都是在非西方国家。因此,对美国发生的事以及如何做出最好的回应,我有不同的视角。当然,这些都是我个人的观察。

我不想夸大其词,也不愿意假装自己是研究美国政治的专家,但是美国当今的最新发展使我想起曾经在很多国家看到过的情况,它们开始变成失败国家,沦落到与从事暴力活动的反对派群体进行武装冲突的地步。我知道,美国是拥有强大宪政机构的富裕国家,拥有受到良好教育的社会阶层和悠久的民主传统,希望它远离堕落成为失败国家,陷入对立各派之间的武装冲突而不能自拔的境地,但是,人们能够将美国发生的事情拿来与失败国家的变化相比较,这一事实就足以令人震惊了,也应该响起警钟。

有五大方面是这些国家滑入国内暴力冲突的典型前兆,我们在美国也可以观察到。

地域分裂加剧

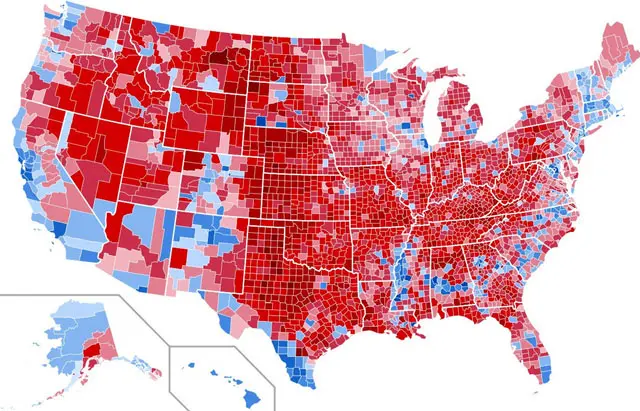

2020年美国总统大选结果的详细地图,看起来大部分主要是特朗普获得优势的颜色——红色,特朗普在有些区域赢得了90%的选票。如果加上其他美国各州的投票结果,如亚拉巴马州、蒙大拿州、印第安纳州、弗吉尼亚州、南卡罗来纳州、路易斯安娜州、得克萨斯州……这个地图的红色区域就更加明显了;只有加利福尼亚或许不同。

至少从地理上说,美国似乎成了特朗普国家。拜登的胜利似乎仅限于人口稠密的都市中心以及东西海岸的若干小阵地。换句话说,拜登或许赢得了大众选票,但特朗普赢得地理选票应该没有悬念。

这当然具有政治含义。如果国家不仅在政治上而且在社会和地理上陷入分裂的话,将加剧“他们反对我们”的那种感受,更加容易出现暴力对抗的局面。

在任何冲突中,真相都是牺牲品

如果询问任何一位特朗普或拜登的支持者,冲击国会事件中都发生了什么,答案肯定会大相径庭。所有视频片断都不大可能改变这一点。甚至连两个还是五个人在冲击国会中丧命这样直截了当的问题,都会依据政治视角的不同而给出不同答案。

原因在于,在政治中重要的是视角而不是事实。在“正常”时期,这不是问题,但在关系高度紧张的时刻,这种情况就更为恶化。在此情况下,试图寻找真相将变得不可能;没有单一真相。

从我在冲突国家的经验来看,我知道要求冲突各方给出所发生事件的事实是所有能做之事中最愚蠢的

,他们永远都不可能达成共识。如果你错上加错,暗示你认为发生了什么,那么你作为协调人的角色就将宣告结束。

更好的途径是,试图让各方认识到驱使对方采取行动的恐惧、动机和希望是什么。理解并不意味着接受对方的观点,但这是令局势安静下来的第一步,是要赢得时间和创造氛围来寻找共同的解决办法。不过,我在美国并没有看到任何人在做这样的事。

将对手视为敌人

不仅特朗普支持者咒骂对手,我们也动辄说出白人至上主义者、纹身的右翼极端主义者、宗教极端主义者、痴迷于阴谋论的误入歧途的信徒,或更糟糕的说法——“法西斯主义者”。这就产生了一种人们开始将其他人当作敌人的效果。因为有这种心态,所有共同体就只能分崩离析了。

不仅如此,我们还倾向于将那些仍然愿意与“他人”对话者视为叛徒。“不站在我们一边就是反对我们”,暴露出政治生活中最糟糕的心态。

而且,这一前兆预示着最糟糕的麻烦。我记得在巴尔干工作时,相互残杀的塞尔维亚人和克罗地亚人并没有意识到,他们的民族或宗教身份认同仅仅只有一年时间而已(事实上,即便有任何这样的身份认同,在我看来,至少在一定程度上是想象出来的)。

在巴格达,我记得逊尼派和什叶派民团会拦截公交车,检验身份证来辨认出男性乘客的名字。那些名字将“暴露”乘客是逊尼派还是什叶派。如果一个男性乘客落入相反“宗教”的民团手中,要么被杀掉,要么被赶下车。他们可能都曾经属于同一个阿拉拍部落的事实也不会有任何帮助作用。

我不知道我们会在什么时候以什么方式落入将对方直接看作不共戴天的仇敌的地步,但是,我知道我们必须防止这种情况的出现。

人们对民主机构的信任越来越低

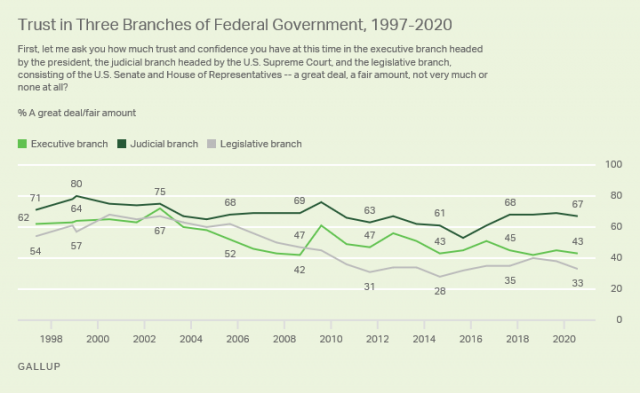

当人们对机构的信任丧失之后,国家就离崩溃不远了。在美国,对政府的信任非常低,如果被问起这个问题,70%和80%的美国人都表达了不看好的观点(这意味着既包括特朗普的支持者,也包括拜登的支持者)。

国会的成绩通常都是最低的,比人们对总统的信任还低(即使在特朗普执政时期)。冲击国会在民众心里引发的同情可能比我们愿意相信的程度更多一些。

我并不怀疑拜登赢得总统宝座,但我相信美国选举制度需要进行改革。邮寄选票难以控制是臭名昭著的,尤其是在美国这样没有中央选民登记系统的国家。我也不知道任何别的国家会允许将选举日过后十天到达的邮寄选票计算在内。五十个州各自不同的选举法律和非直接投票形式更进一步破坏总统大选的可靠性。

虽然我们看到2020年的选举中,选民投票率在过去多年来最高,但选举中选民的参与度可能再次大幅度下降。美国最大的政治力量现在已经是非投票选民,这种现象在欧洲也越来越明显。

如果选举失败,人们上街解决观念差异的可能性越来越大。恢复人们对政府机构和选举制度及其可靠性的信任将需要两大政党合作,但现在看来,这种可能性似乎不大。所以我们陷入恶性循环:失败的机构令共同体成员之间产生冲突;而他们的分裂又使得强化这些机构成了不可能完成的任务。

武器可轻易到手,且有使用的愿望

美国是民众拥有大量枪支的国家。据2017年小型武器报告估计,私人手中的攻击性武器(包括机关枪)数量已经超过生活在美国的人数。事实上,美国当局根本不知道这个国家里到底有多少武器在流通。

另一个问题是政治分裂也延伸到美国警察系统、武装力量和国民警卫队的不同级别。非常说明问题的是,在派遣国民警卫队前去保护总统拜登的就职典礼之前,联邦调查局不得不核查这些成员的身份。

如果与其它民主治理国家相比,美国在冲突中使用武器的门槛要低得多。即便在“正常时期”,美国每年就有15000人遭到枪杀---这个数字比世界上大部分内战中一年内被杀人数还多。我们真的是在玩火。

亲爱的罗贝托,如果我的这种评估即使仅仅稍有正确之处,美国也已经越过了只靠谴责特朗普就能解决问题的临界点。在此情况下,美国有线新闻网(CNN)就像右翼宣传媒体一样难辞其咎。美国承受不起8000万选民将7400万选民当作敌人的代价。

我们必须改变这种叙事,寻求理解为什么经过特朗普四年不稳定、不靠谱的任期后,如今支持他的人竟然比2016年时还更多些。这或许说明人们对政府管理和政治程序的幻灭感有多么严重,因此,我们必须严肃看待这个议题。

常常拥有高度党派偏见的美国思想精英辜负了美国民众,不是吗?媒体——至少是我经常浏览的那些媒体现在争先恐后地竞相谴责特朗普及其支持者。贬低特朗普的支持者很容易,但是,去试图理解他们难道不是更困难吗?

在某种方式上,我们支持弹劾程序就已经暴露了我们对美国选民的矛盾心理。特朗普既然已经下台,弹劾的唯一目标就只剩下防止特朗普再次参加选举而已。若深入分析一下,这将意味着我们不相信美国选民,害怕他们可能再次把特朗普送入白宫。

这应该提醒我们认识到,在民主国家,是选民在做出选择。如果我们继续将特朗普的7400万支持者逼入墙角而不是与其交流,四年后我们将付出代价。

从根本上说,美国的问题不是特朗普,而是比他深刻得多---美国社会在分崩离析。我担忧,在被杀警官下葬前举行动人的公众瞻仰活动或戏剧性的弹劾程序可能只会加速国家的分裂。

看着个子矮小、身体脆弱的可敬的南希·佩罗西身着黑色衣服,戴着特大号黑色口罩在国会走过,你会觉得她呈现出的形象是感到幻灭的政客,而非满怀希望和复兴热情的人。我很同情她,她肯定一直受到咄咄逼人和狂暴喧闹的唐纳德·特朗普的可怕羞辱和虐待,但现在我在担忧她是否错过了本来可能拥有的伟大时刻。

她本来可以显示出她的宽宏大量,呼吁政治光谱的各方各退一步,反思一下美国到底出了什么毛病,会走到今天这地步,而不是表达愤怒和断然谴责所有攻击国会的人是邪恶暴徒和叛乱者。攻击国会或许是特朗普的演讲激发起来的,但也是多年来高度极化的美国党派政治积累的结果。

我在《纽约时报》上发现了一位年轻妇女的弟弟说的话,这位女性在冲击国会时被子弹击中而死亡。

“我姐姐35岁,在部队服役了14年——在我看来,这是你意识清醒的成年生活的一大部分。如果你把生命的大部分时间用来报效国家,但你的声音根本没有人倾听,你也会觉得这是很难以下咽的痛苦。难怪她感到沮丧。”

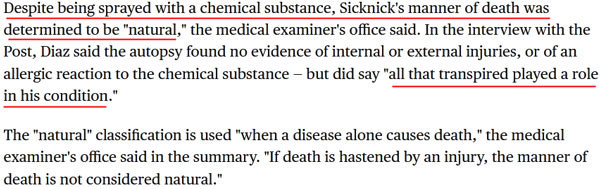

听起来,她不是敌人。在冲击国会大厦事件中受伤而不幸殉职的国会警官布莱恩·西克尼克(Brian Sicknick,观察者网注:最初美媒普遍报道其因伤引发疾病而亡,但4月法医表示,尸检发现他是自然死亡。)和中枪身亡的特朗普支持者阿什莉·巴比特(Ashli Babbit)——我特意提到这两位的名字就是要强调,所有暴力冲突都建立在个人悲剧的基础之上。

他们或许有很多共同之处。两者都在自己无法控制的事件中丧命,都从原来的默默无闻一下子“天下闻名”。他们必须成为对我们的警醒,千万不要听任局势不断恶化,变成我在巴尔干、伊拉克和很多其他地方看到的那些惨象。

谨致以最好的祝愿

迈克尔

作者简介:

迈克尔·冯·德·舒伦伯格(Michael von der Schulenburg)联合国前副秘书长,在世界很多混乱地区生活和工作34年,包括海地、阿富汗、巴基斯坦、伊朗、伊拉克、塞拉利昂,曾短暂在叙利亚、索马里、中亚、巴尔干和萨赫勒(the Sahel)执行任务。2017年他出版了《建设和平:拯救民族国家和联合国》(阿姆斯特丹大学出版社)。

本文得到作者的翻译授权和帮助,特此致谢。——译注

简体中文

简体中文