美国当代诗人乔丽·格雷厄姆(Jorie Graham, 1950— ) 图片由世纪文景提供

对于中国读者而言,乔丽·格雷厄姆的名字并不响亮,但在美国诗坛,其影响力却已延续了近半个世纪。从1980年代发表作品至今,格雷厄姆出版了十余部诗集,拿下了包括普利策诗歌奖和华莱士·史蒂文斯奖在内的多个重要奖项,同时,她还是哈佛大学博伊斯顿修辞学讲席教授。不少评论者将格雷厄姆与伊丽莎白·毕肖普媲美,因为她们的作品不仅推动了诗学技艺的发展,而且都以女性诗人少有的理智与思辨取胜。

诚如著名诗歌评论家海伦·文德勒所说,“任何诗学观念都会在格雷厄姆那里发生新的美学大爆炸。”阅读格雷厄姆的诗歌,人们不难在其中发现前辈诗人的痕迹,例如艾略特、史蒂文斯、叶芝等,但更令人惊讶的是她所聚焦的领域之广和程度之深。神话、自然、历史、艺术、哲学……一系列庞杂的主题都可在格雷厄姆的作品中找到,但不仅是作为创作的元素,而是作为勾连人类心灵与外部世界的线索。在格雷厄姆看来,问题常常成为诗歌推动自己前进的方式。而在形式上,格雷厄姆则利用缩进和换行使诗歌中的长短句交错行进,制造出思想流动的节奏。

值得一提的是,格雷厄姆的许多诗作都对准当下的社会和政治议题。譬如,2002年出版的诗集《从不》的灵感来源就是关于人类面临“生态屠杀”的事实:在1950年代,达尔文还在为《物种起源》做研究时,人们预估物种灭绝的速度是每五年一种,而到了2002年已达到每九分钟一种。这种对时间变化的认识,贯穿在整部诗集的结构之中。书写诗歌即是抵抗现实。

在诗歌中,格雷厄姆更多是以提问者而非解答者的身份出场。她曾在接受《巴黎评论》的采访时说,“诗歌就像笑声那样可以在人与人之间传染。这不同于劝说、争辩。这也就是为什么那些伟大的诗里都很少有论辩,它们不希望让读者去‘赞同’什么观点。它们不想要从头脑传递到头脑,而想要从身体传递到身体。”日前,格雷厄姆的首部中文版诗集由世纪文景推出,囊括了诗人四十年间的代表作。经授权,界面文化(ID:BooksAndFun)从中选取四首,以飨读者。

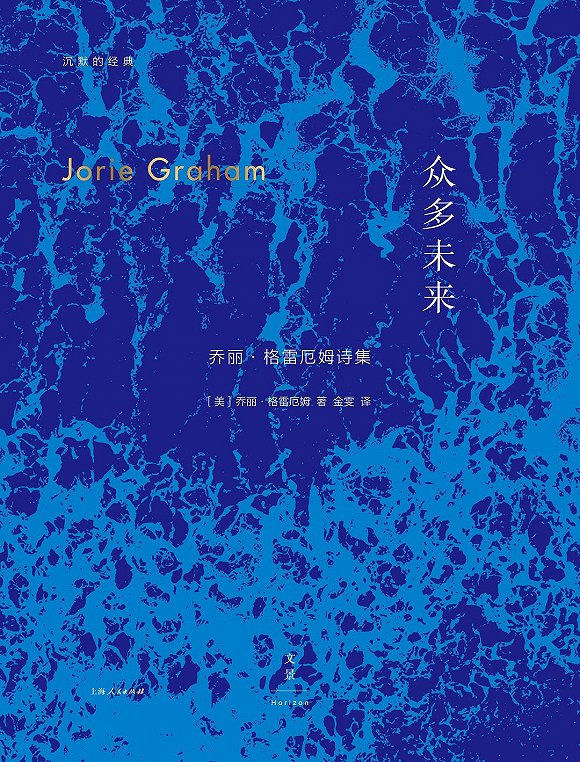

《众多未来:乔丽·格雷厄姆诗集》

[美]乔丽·格雷厄姆著 金雯 译

世纪文景 |上海人民出版社 2020-05

格格不入

确实,郁金香花

过于匆促地

变换时态。

它们绽开随即飞走。

按捺住所有的

绝对,花苞

从果树丛中穿越而出

如尖顶刺向天空。

信仰,就是在某处

我们尚未被自我

填实,也不被

任何他方期待——

不过还是加快步履为妙。

八哥鸟不断尝试

穿过尖顶的

针眼。

这挺难的,你

过不去。梨树

的表皮就像梨

一样紧致,榛果

终于了解

橡树树干中

没人走过的路。

在一个没有物体的世界中

我们也没有头脑。

我们存在的活力

在于分离,

永远

发现自己格格

不入。黄昏,

当物体迷失方向,你

扔给我

一个红色小球

我又扔回去。

奇迹在于:

完美的红色

弧线被我们打断

一次又一次

直到天色发黑

视线模糊,弧线越过我俩

完成自身的轨迹

仅此而已。

鹅群

(1977年,肯塔基,默里城)

今天晾衣服的时候,我又看到它们了,如一串符号

急迫而不失优雅,

向着一个目标逐渐缩拢。

好几天都有鹅群飞过。我们就住在它们底下

就像在时间,或者一个几乎完美的标题下面。

有时候我能感到它们与我相关。

就在身边最近的地方,

几根晾衣绳之间,

蜘蛛重蹈鹅群恪守的路线,

一遍遍重复,没有尽头,也无所成就:

世间万物仍然分崩离析,

距离无法愈合,

只有编织赋予世界更深厚的质地,历史和地方

都无能为力。

而蜘蛛凭借它们微小的恐惧

不断捆绑

把晾衣绳和挂钩相连,又与屋檐和风轮花丛相连

好似这些东西任何时候都可能散架

再也无法

恢复原初的意义。假如蜘蛛得逞,

在可见世界周围编织起巨大的铁丝网,

我们是进去还是出来?我走回屋子。

身体总是给头脑一种感觉

让它觉得缺少了什么,一种骨子里的贫困,如下坠时

感觉不到正在经过一个世界,

不觉得我们可以随时到达

另一个。相反,真实世界

冲你走来,穿过你的身体,

似乎把你当作一个终点

你知道你没这么重要,但避不开真实。而这种挣扎的间歇

总有鹅群进进出出,

蜘蛛往复逡巡,

令人震惊的延迟不断发生,勾勒日常生活的面貌。

撒哈拉热风

罗马,西班牙广场

26号,

躲在长长一列

阶梯的

底部,是济慈租过的

房间

那是1820年,

他去世那年。如今

你可以参观,

狭小的阳台,

卧室。一片片

碎纸

上面写着

诗行

收藏于玻璃橱,

有些已泛黄,

有些是复印件,或者

油印件……

他的窗外

可以听到撒哈拉热风

聚力

于无形间。

每一片干燥的常春藤叶

被触摸

被再次触摸。谁是

这个世界

局促的灵魂

必须一遍遍重温

所有的已知,

是什么

如此炎热干燥,

穿透我们,

使用我们,

以期找到答案?

在阳台上

的荫翳中

显眼的希腊

外形的

葡萄亮相。

它们会渐渐变软

直至得以柔弱地

进入

我们的世界,无助地

将美

译为

真……

不论灵魂为何物,

稠密生长的葡萄

是它观看的方式,

以及那双迟缓的手

那双为济慈

在来世

捏塑一副面具的手,

还有那位老妪,

纪念馆的

看守,

坐在外廊上

花木棚的荫翳里

将鹰嘴豆与卵石

分离

扔进自己的生铁

锅子。

看她的双手

具备何等知识——

它们是灵魂的气息,

它的

母语,分拨,

弃置。

日光曼舞洒落斑影

在叶片之上,

在她的脸上,

让她变得

抽象,变得

迅疾

又殊异。但她

并不关心

让她斑驳的,

改变她的光,

她只是专心

劳作。啊,我们是多么想

在进入什么的同时

被拥有,

被改变,

被修补。

那世界

也是如此吗?

它也希望被我们

修补吗?

光影交织,

葱翠

鲜活的世界?这样

它就会自由了吗?

我想世界

是一种绝望的

元素。它会需要我们

抚慰

并接受它。因此这

是我

必须请求你

想象的图景:风;

当风

停歇的

那一刻;而葡萄,

——无足轻重的葡萄——

在你的手中

迸裂。

众多未来

孟冬。死亡之季。我的头脑说,我拥有你。拥有什么,拥有

谁。我抬眼。拥有观看我们的视线

乌贼的触角对我们说,地衣一般乌黑,湿润。还有

看见的行为,总想有比看见更鲜明的感受。

并且,这一瞥里包含拥有的感觉,风琴般向外张开,向上,

海洋如折扇般打开,

云朵在蓝色的大地上方,眼睛如此深爱着风

它会溢出,液化

为它付出代价——

企图拥有的努力令人振奋,春天在前

没错——就是那种膨胀——就是你弯腰时想象的

芬芳,在足够凑近之前——睁大

眼睛的依靠——尽管没有什么能使你

幸福——

因为,向上看,天空使你听到,你知道我们为什么来到这片

蓝色,你知道最核心的麻烦,蓝色,蓝色,多么

混乱一片,矛尖、根须、叫喊、树叶,主人和奴隶,庄稼被摧毁,

到处是无法

饮用的水,里面有放射性废弃物,人类身体的

废弃物,什么,

如眼睛般思考的心脏说,什么才是最后被看见的颜色,

最后听到的词语——有人落在了后面,然后就没有了后面——

“我拥有”这件事有没有表皮,可以从视线内部被

擦去——不,

不行——永远

有个人边走边哼唱

一支小曲,那就是

生活,他说,面带微笑,就在那里,那曾是生活——心脏分岔开去

血管狂野——我拥有我自己,我拥有

离别——猎鹰在树上凝望——空气低语:我要将庄稼一把火烧掉,这样

别人就不会

再拥有它——

有人在绳子上荡秋千,他的绳子——眼睛

跳动——白天,绞刑绳圈在寻找着脖颈——

火焰如蜘蛛网飞快蔓延——关于朋友的

念头,那是什么,白天,在冬天,你的后腰

又开始作痛,他们最终挖出双眼将它们

吞食,不要忘记

六点的会面,你孩子的教师

想要和你谈话

有关他的未来,以及假如没有食物,雨水如预报所说的那样四处蔓延,

你会试着想起音乐还有乔托笔下的蓝色,

假如他们必须要吞食手臂他至少不会感觉疼痛,有一种

序列,捕食的发生遵循某种

秩序——身体被饥饿者拥有——我们在等待

轮到我们的时候——我们想要拥有

轮到自己的时刻——站在那里,

不要现在做这件事但你可能会记得亲吻——你在阳光里亲吻他的手臂

并且

品尝阳光,这是你目前的

地址,你的家庭住址——连线被切断,没有人

会再次抬头看

——或向外——不——

有一天一只天鹅突然出现在消亡的河面上,

它

病了,但仍然在漂浮,眼睛抬起接收这一画面并感到触痛——我拥有你,

陈旧的感觉这么说,我想要

再次开始计数

我会数数什么是我的,它正在飞速移动,我会开始这个

信息“我”——我感到了

那微笑,举起手来确认,是的,把手放到嘴唇上——说愿意——我再次

触碰,我

开始计数,我对天鹅说一,一,

不要对我生气啊我的上帝,我已经再次开始美的行动,在

燃烧的河面上我已经开始列举,

你的世界,

我,你的小点,颤抖着记起金钱,它干燥的触碰,甜蜜的陌生

气味,已经很久了,它的气味有时像山谷幽兰

和池塘的水,

你可以凑得很近

并从中汲饮。

本文诗歌部分选自《众多未来:乔丽·格雷厄姆诗集》一书,由世纪文景授权发布。

简体中文

简体中文