曾几何时,在巨大的技术创新和巨大的经济不平等同时出现的时期,新闻业要努力寻找其面对不稳定的民主状况所要扮演的角色。保守派和进步派之间的分歧鲜明而又狂躁,社会对种族不公和女性权益抱有严重焦虑,公司巨头的崛起和底层工人的困境都引起了警觉。正在政府掌权的是一位提倡公开交流的总统,想要颠覆一些事物。用历史学家多丽丝·凯恩斯·古德温(Doris Kearns Goodwin)的话来说,这是那些罕见的时刻之一,“这种变革如此显著,就像脱胎换骨,一个已改变的国家开始出现。”

如果这听上去有些熟悉且像是某种不祥之兆,别怕,我描述的是20世纪之交。当时那些努力奋斗的新闻工作者正在定位新闻报道的基础原则(如今我们已对这些原则感到理所当然),在忙碌和满足感的交替之中深耕这一领域。在此过程中,他们也再次确认了新闻将是一种多么强大的力量。当我们回顾100多年前调查型新闻业的诞生和杂志的兴起,也是在回顾令人眼花缭乱的技术和媒体革新(正如我们的数字时代)——这绝不是我们当下所独有的,也绝不是历史的全貌。推动20世纪新闻热潮的那些标准、方法和共识、野心,至今不显古旧:在制衡权力方面,它们至关重要,正和昨日一样。

早在现代新闻业自我定位之时——那是在“客观性”成为新闻报道的代名词、在“私下谈话/不可引用的”和“仅供参考”成为行业术语、在非虚构性叙事成为共识之前——艾达·塔贝尔(Ida Tarbell)就是勇敢实践调查报道新形式的主要人物之一。她是一个身穿长裙的高个子女人,一头棕色的头发高高地堆着。在20世纪初期,人们也许经常看到她走进纽约市标准石油(Standard Oil)的一间间办公室。那是塔贝尔在与我们称之为“消息来源”的人物会面。她的谈话对象是一个大人物,绰号“地狱猎犬”的亨利·罗杰斯(Henry Rogers)。塔贝尔当时正在撰写有关标准石油及其创始人约翰·D·洛克菲勒(John D. Rockefeller)贪婪垄断行为的系列报道。罗杰斯的工作则是“指导”她的报道——换句话说,给出有利于他的故事版本。

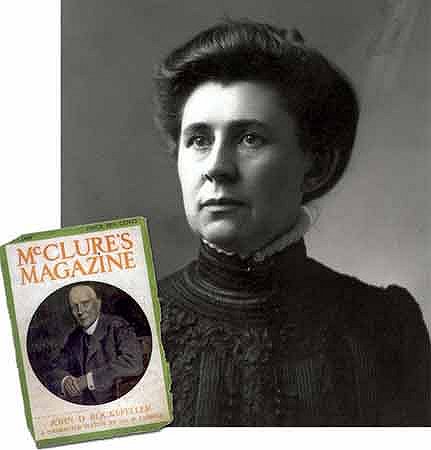

艾达·塔贝尔

但塔贝尔可不容易被糊弄。当他递给她一杯牛奶时,她坚持要付钱。当他迫不及待地想知道是谁告诉了她什么时,她拒绝透露。在他检查稿件(现今视其为事实检查)之后,她拒绝更改任何除去事实错误之外的叙述。这些都是她与她的编辑SS·麦克卢尔、以及她所在同名杂志《麦克卢尔》(McClure's)的同事共同制定的准则。这种操作准则成为了早期开创性的范例之一,现在被我们称为“深度调查报道”。如果放在今天,塔贝尔可能已经赢得了普利策奖,只可惜当时还没有新闻奖项这种东西。《女人干得很棒!》——这是当时许多狂热的新闻标题之一。

从1902年11月起,塔贝尔共计19篇的标准石油系列报道开始在《麦克卢尔》杂志上刊登。这本杂志著名的1903年1月号(刊登了该系列的第三篇、Ray Stannard Baker撰写的煤矿工人动乱的文章,以及Lincoln Steffens揭露市政腐败的一篇文章),几天之内就在报摊上销售一空(该杂志同时还拥有大约40万订阅者)。塔贝尔出了大名,以至于她走到哪儿都会被认出来。“狂躁的天才”麦克卢尔与《大西洋月刊》的编辑埃勒里·塞奇威克(Ellery Sedgwick)开始联手——这后来被称为“纽约期刊有史以来所聚集的最出色的职员”——彼时正是在杂志作为大众媒体获得至高地位之时,当时的报纸倾向于耸人听闻或具有倾向性,而广播尚未普及。此时麦克卢尔的创始写作团队意识到,当他们要在读者面前呈现一个复杂话题时,叙事节奏的把控和一种强烈的文人式姿态是无价之宝。报道中的事实当然也很重要——事实,以及更多的事实,还有生动的人物形象,以及一个核心冲突。

《麦克卢尔》杂志上对标准石油的报道

这些“丑闻探听者”(muckrakers)所带来的影响一直是部分书籍探讨的主题,例如古德温的《罗斯福与塔夫脱》。这部著作凸显了记者们对政治腐败、权力垄断和劳工权益的严谨报道。他们的报道使罗斯福得以推进他的“进步”(Progressive)政治纲领,确保了反托拉斯法(antitrust,即反垄断法)更好的执行,并说服国会规范食品和药品行业。而在《公民记者:SS·麦克卢尔,艾达·塔贝尔,和那本改写美国的杂志》( Citizen Reporters: S. S. McClure, Ida Tarbell, and the Magazine That Rewrote America )一书中,同为杂志记者的斯蒂芬妮·戈顿(Stephanie Gorton)专注于(编辑团队)合作与发展的“温床”的形成。她探讨了天才之间的相互碰撞与影响,他们共同创造了“超出单个价值总和的”附加价值,专注于现在看来其重要性不输当年的一件事:创造一种整体的叙述环境,帮助被日常故事的杂音所包围的读者,把握他们正在经历的变革。

从1860年到1895年,美国的杂志数量从575上升到5000。出生于爱尔兰的麦克卢尔于1893年开始组建自己的公司。他骨骼瘦小、生机勃勃,像现代初创公司的创始人一样,无休止地提出他狂热大脑内的种种想法。他将一本优质月刊的价格从35美分降低到了15美分,震惊了所有竞争对手。他知道广告可以带来大部分收入,特别是在诸如Cream of Wheat早餐和可口可乐等新的公司品牌努力建立消费市场之时。

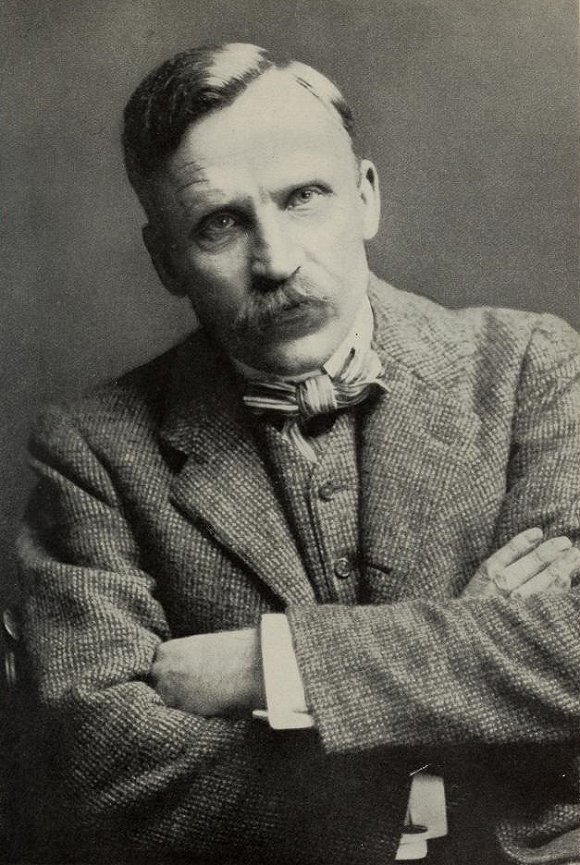

麦克卢尔

麦克卢尔还知道,如果他能为团队中的人才提供职业保障、充裕的时间和一个工作空间(此前这家公司聘请自由作者,以件计费,竞争激烈),那么他们的声音将共同塑造这本杂志,并诠释其特点和使命。他知道如何挑选记者以及如何听取他们的意见。塔贝尔、史蒂芬斯、贝克和威廉·艾伦·怀特是他旗下的“四强”,铁面无私,为杂志新闻业注入了一种新的严肃性,因为他们意识到自己的工作会对民主产生影响。

这项事业的关键是麦克卢尔发现了塔贝尔。他们俩有很多共同点,包括“边缘者”的身份(一个是移民,另一个是女性)、好奇心和大学教育(当时很少人受过大学教育)。塔贝尔在宾夕法尼亚州的西北部长大,在那里她看到像她父亲和邻居那样的普通人,如何以独立石油生产商的身份谋生——当洛克菲勒与铁路公司达成一项利益交换的协议时,当地人被迫低价出售资产或破产:火车载运廉价的石油,并高价出售给竞争对手。她写道:“我从骨子里憎恨特权。”

《公民记者》

小时候,塔贝尔阅读她能够找到的一切书籍:查尔斯·狄更斯、威廉·萨克雷,以及可怕的关于犯罪的《国家警察报》(National Police Gazette),她在她父母工棚周围找到了这些书。她后来写道:她享受到了“关于女性的肆无忌惮的快乐”和“关于男性的极度潇洒”。从阿勒格尼学院毕业后,她曾尝试教学,但发觉单调乏味。然后,她开始作为编辑人员为《肖托夸人》(The Chautauquan)杂志(一本为“肖托夸”文化教育集会服务的进步期刊)工作。在她30多岁时,她前往巴黎从事自由职业。那是在《纽约客》的约瑟夫·米切尔到海边写下有关蚌蛤捕拾者和渔民的文章、在约翰·麦克菲开始和蔬菜水果商贩接触的半个世纪之前,塔贝尔就为创造新闻的现场感而前往偏僻之地工作了。当麦克卢尔读到她的《阿尔潘先生为巴黎街道铺路》(The Paving of the Streets of Paris by Monsieur Alphand)时,他宣布:“这个女子能写东西!”在一次去欧洲的旅程中,他出现在她的家门口,戈顿笔下的“两人关系的转变时刻”开始了。

麦克卢尔派塔贝尔采访了19世纪的重要作家埃米勒·佐拉和微生物学家、化学家路易·巴斯德,然后邀请她回到美国,在那里她撰写了拿破仑的生平连载(当时拿破仑的故事正流行,而华盛顿有着关于他的不少新材料),此举提升了《麦克卢尔》杂志的流通量。塔贝尔写作的下一个系列——她筹备了四年之久、分为20个部分刊载的亚伯拉罕·林肯的相关故事——也达到了同样效果。竞争对手中的一位编辑曾经嘲笑说“《麦克卢尔》里有个女的正试图撰写林肯的生平”,试图使她挫败。但塔贝尔能够化压力为动力,今天我们称这种人格特质为“坚毅”或“韧性”。她并没去和首都的权力阶层聚会,而是去了林肯的故乡肯塔基州,并按照他的生活年代进行研究。她去找档案管理员和图书馆员聊天,找到了从未接受过相关采访的人。她与林肯唯一存世的儿子结为朋友,后者与她分享了“他认为是他父亲最早的肖像画”——用塔贝尔的话说,那是一张未发表的银版照片,却切实地改变了人们对林肯的印象。

当塔贝尔心爱的父亲听说她正在筹备标准石油的报道时,他恳请道,“不要这样做,艾达。”这并不是因为他不支持她的事业,而正是因为他支持她,他担心洛克菲勒会毁掉她和《麦克卢尔》。但塔贝尔顽强地坚持了下去。她还学习了如何自己接近采访对象,当洛克菲勒不愿接受她采访时,她参加了周日学校的一次讲座并对他进行观察。她研究了人们起诉这间石油巨头的法庭文件,法庭证词里有她需要的细节,又因为这些是宣誓证词,其可信度非常高。如今,美国记者、传记作家罗伯特·卡罗因详尽的调查研究而享誉盛名,但塔贝尔在他之前就认真阅读小册子和当地报纸的意见专栏。“对于任何一件事情,总有有待发掘的真相。”这是她的核心见解。

工作中的塔贝尔

麦克卢尔阅读了塔贝尔的多份草稿,塔贝尔也欢迎批评,一再进行修改。戈顿写道,她“常常怀疑自己的独创性和才华”,但他却以热切的钦佩鼓舞她。塔贝尔也同样鼓舞着他,他们的智力碰撞异常激烈,但却以一种彼此认可的方式相互激励:在工作场所,一种职业热情是最有成效而且常见的,而不是其他的什么感情。塔贝尔能够从麦克卢尔许多的坏主意中提取出那些好主意,她称赞和鼓励他,刺激他的灵感但也安定了他(戈顿指出,塔贝尔的同事经常形容她为“母亲或姐妹般的人物”,是应对这位情绪极端波动的老板的能手)。麦克卢尔的信中清楚地表明:他曾贞洁地爱她。而塔贝尔的感觉更加模糊,部分原因是戈顿并未详细引用塔贝尔的原话。

塔贝尔关于性别等问题的个人反思时有出现。她很早就认识到了女性的困境,14岁的塔贝尔曾下跪并向上帝祈祷自己可以免于结婚。“我必须拥有自由,而为了自由我必须不结婚。”她是正确的:尽管当时的女性越来越多地接受高等教育,但要想拥有一份事业,女人就不得不放弃家庭。除去教学和传教工作(对于受过教育的女性而言,这是两个“受人尊敬的”职业)外,处于混乱雏形期的新闻业也为勇敢的女性提供了机会。《麦克卢尔》的小说编辑是一位女性,名叫维奥拉·罗斯伯勒(Viola Roseboro),维拉·凯瑟(Willa Cather)于1906年也加入了编辑团队。在别处,同为女性的内莉·布莱(Nelly Bly)和艾达·B·威尔斯(Ida B. Wells)也撰写了出色的调查型作品。在一个大多数从业者为男性的行业中,女性面临着障碍,但是塔贝尔的性别同时也帮助保护了她的正直:当记者史蒂芬斯开始沉迷权力之时(他曾被邀请作为罗斯福的观众),她从未被邀请进入任何政治圈子。

在患有躁郁症的麦克卢尔变得更加浮夸和古怪、与两名女性记者发生婚外情后,他变得更像一种负担而不是一种激励。核心成员担心《麦克卢尔》将因道德上的伪善而受挫,于1906年离开了该杂志。他们随后创办了自己的出版物《美国杂志》(The American Magazine),塔贝尔继续在这里从事开创性的工作。与现代新闻业相似,她犀利地撰写了关税相关的文章,以及它们是如何通过提价来伤害消费者的。但是,该领域的其他人并不像曾经的麦克卢尔那样对女性友善。尽管塔贝尔已有很高的知名度,但她是唯一没有受邀参加第一届年度出版人晚宴的从业者——那是一场仅限男性的活动。她写道:“自从我做记者以来,这是第一次女式衬裙阻碍到了我,而我对它有点儿生气。”

1924年的塔贝尔(中)

她因性别被排除在外,也预示着新闻业走向成熟。国家新闻俱乐部(National Press Club)在1908年成立,全由男性组成。随着男性获得声望且行业进入成熟期,令人沮丧的打压女性模式出现了,其他领域也同样如此。但是麦克卢尔从未停止相信塔贝尔,并且渴望着她的陪伴。“我多希望你没有离开,”他在一封悲伤的信中写道,并告诉她,他正在学习更加沉稳地说话与行事,且梦见了“你呼召我并亲吻了我,以示你的肯定”。

塔贝尔也想念他,《麦克卢尔》杂志社里那样“激动人心的讨论”再未出现过。她写道,她的“激进改革派”朋友们向她施加压力,要求她“参加他们的运动”,但她拒绝了。她在“积极倡导”和“客观性”之间感受到了张力,这一点在今天也是一样。那些邀请她加入的社团也同样脆弱:总是强调自己多么“有益而重要”,且正如她所说,“热情友好过头,常常显得荒谬”。她知道,就像多数伟大的合作一样,合作者总有散伙的一天。一段合作可以作为榜样流传下去,他们也的确做到了。

本文作者 Liza Mundy 是一位作家,最新著作为《密码女孩:二战中美国女性密码破译员不为人知的故事》(Code Girls: The Untold Story of the American Women Code Breakers of World War II)。她也是智囊机构 New America 的资深成员。

(翻译:西楠)

简体中文

简体中文