(記者張晶)香港旺角西洋菜南街商鋪林立,前來購物的人摩肩接踵。穿過繁華街道,再繞過狹仄的小巷——如果你第一次來,定會頗費週折。但對於熟悉行情的老書迷來說,總能輕而易舉地找到這個藏寶地——新亞舊書店。

走進書店,大約80平米的空間裏擺滿了各種書,連過道都是從密密的書籍中擠出來的。書以文史哲類為主,隨意翻開一本,極有可能看到之前書本的擁有者留下的精美書籤或是簽名,你會仿佛觸碰到歷史一般,瞬間完成一種奇妙的心領神會的對話。

儘管書店設在“高處不勝寒的16樓,然而就如“酒香不怕巷子深一樣,店裏從不缺少前來淘寶的愛書人。香港市民何先生是書店的老顧客,他差不多每週都會來逛逛,“像看老朋友一樣,20多年了。

他翻開自己剛買到的《明祝允明草書前後赤壁賦》告訴記者,這個1979年出版的版本現在特別難找,“我已經翻遍了各大圖書館都沒看到,這次總算被我淘到了。

這個從1968年開的書店,迄今已走過近50年曆程。從旺角洗衣街上的地面門店,再到旁邊街道的3樓,現在則是在16樓……由於租金的年年上漲,新亞書店不得不一步步搬到更高的樓上。

記者了解到,上世紀60年代到80年代,很多內地人南下香港來買書,也有不少外國人通過香港了解中國現當代文學歷史,舊書店的市場很大,像新亞這樣的舊書店全港共有超過100家。後來,隨著網際網路的發展,還有租金的大幅飆升,目前香港僅還有10餘家這樣的舊書店,而且多數已從市中心搬到“更高“更遠的地方。

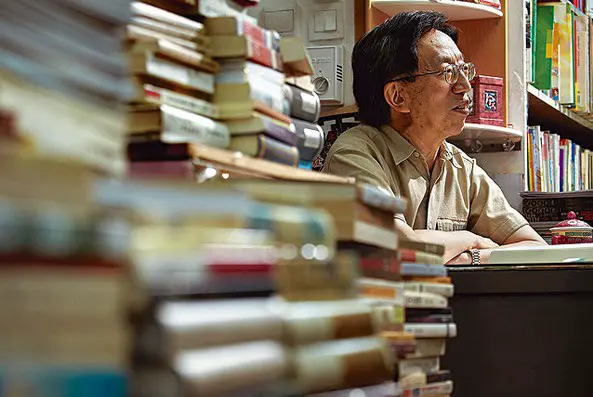

然而在新亞書店老闆蘇賡哲看來,真正愛書的人,無論書店搬遷到什么地方,都能找到。“經營舊書店,難的不是賣出去,而是買進來。他說。

從上世紀60年代開始,熱愛閱讀的蘇賡哲就開始滿街去尋找當時的“收買佬(收購廢鐵廢紙及廢家電的從業者),向他們收書。幾乎每天他都要在港島和九龍跑一遍,澳門、台灣、東京也是他經常去覓書的地方。後來,“收買佬的職業消失了,他的收書渠道就轉為環保公司和一些藏書家手中。

近50年的收書生涯,讓他結交了一大批文人和學者,現在很多內地高等院校文史哲係的教授都將新亞書店作為來港必去地之一。

他告訴記者,沈從文是他要好的朋友,他們的相識正是始於找書。“文革之後,沈從文輾轉找到蘇賡哲,托他幫忙找自己“文革前出版的書籍。“沈先生是一個特別單純的人,性格溫和,我很敬重他。蘇賡哲說。

近年來,除了傳統的門市經營之外,蘇賡哲似乎又走出了一條舊書店的新生存之道。從2009年開始,新亞書店開始做舊書買賣平臺,每年會舉辦三到四次拍賣會,拍賣物品主要包括舊書刊、名人手稿等物件。最初全是自己收來的物品,而目前開始有不少收藏家看重這個拍賣平臺,委託他們進行拍賣。

他介紹道,比如之前有一本《聖經》,是慈禧太后60歲生日的時候一位女傳教士送給她的,具有很高紀念價值,是他在美國買到的;還有,大清留美幼童第一人容閎在耶魯畢業時期的同學錄,後來也拍賣出不錯的價格。“幾萬、幾十萬的都有。

“還是那句話,我從來不擔心沒有市場。跟舊書舊物件打了50多年的交道,我相信自己的判斷。難的永遠不是賣出去,而是收進來。蘇賡哲強調說。

在書店裏,你總能見到一個白髮蒼蒼、卻精神矍鑠的老奶奶,她經常在過道裏細心地查看各種書籍,再用筆在自己的小本上做著記錄。蘇賡哲告訴記者,這是他媽媽,今年已經90歲,平常在店裏幫忙做賬務。

記者了解到,老人家小時候念過私塾,後來蘇賡哲開書店她就一直跟著。她也喜歡看書,最喜歡的是陳寅恪的《柳如是別傳》。“她喜歡描寫女性的作品,總是隨著書中主人公命運的沉浮而或喜或悲。蘇賡哲說。

“媽媽對數字還十分敏感,她能記下很多舊書本的定價,所以賬務交給她,我放心。他笑著補充道。

简体中文

简体中文