按: 中国社科院研究员孙歌在《寻找亚洲》中提出了“亚洲式思考”的概念。她认为,依靠对亚洲历史经验的内在理解,进行非实体性而又具有风土性格的思考,才能破除近代西方中心论确立起来的框架,打破我们日益僵化的思维。

“亚洲式思考”首先挑战的是对“普遍性”与“特殊性”关系的既有理解。孙歌指出,不论是在学界还是在一般的公众讨论中,都对普遍性有一种崇拜:如果我们对具体个案的研究不能抽象到普遍适用的理论,对特殊性的讨论不能上升到普遍性,那么这种研究和讨论就不具备价值。问题是,普遍性并不具体存在,它只是人类概括能力的体现,当这种思维方式被价值化、甚至被奉为唯一最高价值后,普遍性成为了一种“霸权性的叙事”——西方理论提供普遍性,而亚洲无法提供原理性思考。

近年来,越来越多的亚洲知识分子和孙歌一样,开始重新反思何为普遍、何为特殊、如何建立一种新的想象。2015年,在广东美术馆“亚洲时间——广州三年展”的论坛会上,孙歌、韩国历史学家白永瑞、中国哲学家陈嘉映等学者又一次探讨了这个话题。陈嘉映总结道:“无论从历史思考来说,还是从更一般的思考经验来说,我们都不是从一些特殊性抽象出一个普遍性,‘上升’到普遍,很大程度上很像滨下武志画的圆圈,一个圆圈套到另外一个圆圈上,然后再套在另外一个圆圈上。我们不是上升到普遍性才开始沟通,我们直接在特殊性之间理解、沟通,特殊者之间的可理解性、可沟通性、可翻译性是我们真正要去思考的东西。”

在发言中,陈嘉映从文化相对主义、文化多元论的角度去反思普遍性与特殊性之间的交流沟通,并且考察了“宽容”这一近代西方“普世主义价值”的发展脉络,以及在今天所面临的困境和挑战。值得注意的是,陈嘉映指出,认识、理解别的文化不意味着自身的去立场化,反思不应当“过度”:在面对一些攻击与威胁时,我们首先是自然而然地去捍卫生命,而非某个价值。同样,在奋起自卫之后,反思不应仅仅成为论证自身合理性、正义性的工具,而应当成为理解“不可理喻”之事的努力。

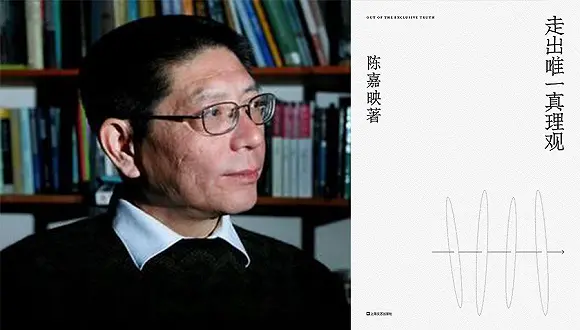

这篇发言稿被收录在近期出版的《走出唯一真理观》一书中。经上海文艺出版社授权,界面文化摘编了这篇发言稿,与读者共飨。

《起而斗争未必声称“正义战胜邪恶”》

文 | 陈嘉映

孙歌请我从哲学上讲讲普遍性和特殊性,其实,我对普遍性和特殊性的理解差不多就是前面几位发言人的理解。白永瑞教授讲到,我们更多的要从关键的发生事情的现场来看待特殊和普遍的关系。我的想法也无非是这样。白永瑞还讲到沟通。 无论从历史思考来说,还是从更一般的思考经验来说,我们都不是从一些特殊性抽象出一个普遍性,“上升”到普遍,很大程度上很像滨下武志画的圆圈,一个圆圈套到另外一个圆圈上,然后再套在另外一个圆圈上。我们不是上升到普遍性才开始沟通,我们直接在特殊性之间理解、沟通,特殊者之间的可理解性、可沟通性、可翻译性是我们真正要去思考的东西。 我就接过这个话题再往下说说。

一开始,每个族群都把自己的文化和自己的生活方式看作是最优越的,这个最优越不是跟别人比较之后他认为是最优越的,这种优越感不如说是先验的:我这样生活才是生活应该的样子。我们也可以这样来看待宗教,宗教本来就是一个族群的基本生活理念,一种宗教属于一个特定的族群,例如,犹太教就是这样。基督教不太一样,基督教它不是属于一个特殊族群的宗教,它是一种普世宗教。但是基督教的普世主义在非基督教徒看来是有点自说自话的,因为它等于把它的上帝加给我们所有人。

中国人也有这种普世主义。我们现在讲文化,文化这个词就已经说明这点了,“文”就是我们华夏有“文”,其他人都没有文,都是蛮夷,所谓文化就是用我们的“文”去化他们。这个“化”比较好,虽然是普世主义的,但不是太强加于人。孔子有一段话说:“远人不服,则修文德以来之。既来之,则安之。”这种招徕的态度跟基督教向外传教的态度显然大不相同,人家不服,不是硬去传给人家,而是自己来修文德,一直修到人家愿意来接受你的文化。你可以说这里头仍然有点儿自我文化中心,但既然不强加于人,自我中心也没啥不好。在当代,这种态度尤其可以继承和弘扬。

到了宗教战争后,欧洲逐渐发展出了宗教宽容的理念,这种理念首先涉及的是基督教内部的派别,就是新教天主教之间的宗教宽容,此后很快就变成了一种普遍的宗教宽容的理念,尤其是基督教和伊斯兰教之间的宗教宽容——到那个时候基督教和伊斯兰教互相敌对互相战争差不多上千年了。这是启蒙时代的一个主要理念。启蒙时代还发展出了像科学、进步这些理念,这时候,宽容这个理念融合在启蒙的整体开明精神里。开明天然就包含了宽容,一个不宽容的人,我们不会说他开明。

哲学家陈嘉映

启蒙运动主张宽容,但它有它的普世主义, 只不过,普世主义现在跟进步观念连在一起,人类的文明不再是一些平行的互相冲撞的文明,而是一个纵向的阶梯式的发展,不同文化的区别转变为先进和落后之间的区别。 西方当然在这个阶梯的最上端,西方文明是所有文化的普世理想。这种普世主义哪怕到了现在仍然是西方中心的。不过,这个时候的西方普世主义跟基督教的普世主义不尽相同,因为现在的普世价值中宽容本身就是一项最重要的价值。这种宽容、包容,不单是政治态度,也是人生态度。当然,宽容也有它的困境,典型的困境是,一种宽容的文化碰上了不宽容的文化,你该怎么办?一种反应是,你不宽容我就不宽容你,但是如果你本来只宽容那个可宽容的,那就不叫宽容。宽容意味着它能够宽容那些真正异己的东西。另一方面,如果你去宽容那种不宽容的、极具攻击性的文化,它可能反过来把你这种文化消灭掉。

启蒙思想家也并不都主张进步观念,单举出卢梭就够了。启蒙时代之后涌现出巨大的浪漫主义思潮,在哲学、诗歌、艺术各个领域里都很汹涌。浪漫主义的理念催生了我们现在说的文化多样性观念——人类不是向共同的文明目标单向演进,各个文明或者各种文化都提供了不可替代的价值。接着,在人类学等领域也兴起了文化多元性。

我们中国人一开始接受西方观念,主要是天演论所带来的这一套进步观念。天演论当然是一个生物学说,不过在中国人当时接受它的时候,主要是把它当作一个社会学说接受的。这个社会学说是说,优胜劣汰,不进步不发展就亡国,就这么简单。但是很快,一些提倡本土价值的思想者就提出了文化相对主义。梁漱溟是一个主要的代表。文化相对主义是弱势文化很容易走上的道路,弱势文化面对强势文化用文化相对主义来自我保护。

到了二战之后,文化多元论更加泛滥,到今天,进步论差不多已经过时了,文化多元论才是政治上正确的。然而,一方面人们支持文化多元论,另一方面,人们习惯上仍然反对相对主义。这里有个相当明显的矛盾。此外,文化多样性跟普世价值似乎也相互冲突。这些矛盾和冲突,我上一次在广东美术馆已经做过一点讨论,今天我就略过了。今天只想就其中的一个问题讲一点。

主张文化多元论,或者主张一般的相对主义,我们都好像是自己站在各种各样的立场之外来主张,我自己没有特定的价值观。大致说来,自然科学依赖于这样一种价值中立的态度,而且它也确实能够做到这一点。为什么自然科学能够是价值中立的,这里就不讲了,我想说的是, 涉及文化价值、生活态度、生活方式,没有任何人是完全中立的。 当然,我们已经不能像原始人类那样,想当然地把自己的价值观当作天然优越的,我们早就进入了反思的时代。但是我们也不要以为我们能够靠反思完全跳出任何特定的价值观和文化传承。这个我们做不到的。很多反思只是给固有的观念披上一层层衣裳,找出或发明各种各样的理由来说明:说来说去,还是我自己最优越。无立场,我们做不到。

做不到是从否定的方面来说的,但我还不只是从否定的方面来说的, 我想说如果你真的跳出了任何的一种特定的价值系统和文化传承,你的思考就没什么意义了。我们恰恰是因为要坚守某种文化传统,要坚守某些价值,我们才去思考,思考普遍主义、相对主义、文化多元性,去反思我们自身。 正当的反思不是一件容易的事情: 一方面你的确有什么东西要坚守,另一方面要留心不要让你的反思变成自我美化,给你固有的观念披上理性的外衣。此外,还要留心,不要过度反思。 我想举一个大家都会面对的实际问题来说一说。

我刚才提到宽容的两难,这是个理论上的两难,更是现实政治和现实社会生活中的两难。欧洲人面临伊斯兰极端主义者的攻击的时候就面临这种两难。

我在《查理周刊》血案后写过一篇小文章,中心思想是,面对这样的一种攻击,我们不一定把它上升到很高的理论层面来考虑,我引用了前人的一句话:一只老虎扑过来的时候,我把老虎打死,这个时候我不是在捍卫一种价值,我是在捍卫我自己的生命,在捍卫我的身体。由于我们处在一个反思的时代,甚至是过度反思的时代,我们遇到无论什么问题,都要上纲上线,从很高的理念层面上讲出一番道理,但有些事情很基本,拉到很高的理念层面上来讨论,反而越绕越糊涂,例如老虎扑过来,你首先是奋起自卫。有时候,斗争就是赤裸裸的斗争,我们并不是永远都能够靠对话沟通来解决争端,所需要的就是赤裸裸的斗争。

我说“首先”,不是说“全部”。我们首先奋起自卫,但这不是事情的全部,自卫之后,还是要反思。 反思什么呢?其中的一条是,跟伊斯兰极端主义的冲突是赤裸裸的冲突,但即使如此,应该说正因为如此,我们不一定要把它说成是正义与邪恶之间的斗争。大家知道,从政治家到媒体,甚至到我们自己,动不动把这场斗争说成正义对邪恶的斗争。布什讲到十字军,但我们知道,十字军与伊斯兰之间的战争跟正义和邪恶没啥关系。近代以来,用宗教真理为自己辩护越来越吃不开了,但是它沿袭的辩护路线仍然有强烈的宗教色彩。有人把二十世纪叫做意识形态的世纪,所谓意识形态化,就是沿用宗教思路来讨论世俗问题,把什么问题都上升到意识形态的高度,把自己投入的事业看成是正义的事业,凡与它敌对的力量都是邪恶的力量。

如果我们的反思只是要表明自己多么正义对方多么邪恶,那么,不反思也罢。的确,极端主义分子跑到集市跑到剧院引爆炸弹,炸死无辜的人,包括妇女儿童。他抓到俘虏之后,由于是不同的教派或不同的宗教,甚至跟什么宗教都没关系,他就砍头,他就去屠杀,这些在我们看起来就是邪恶的,不可理喻。我们不待反思就要起而斗争。我刚才说,有时候,摆在眼前的是赤裸裸的斗争,没那么多闲话可说。 然而,从长期看,跳开一步看,现代社会与极端分子之间不只是赤裸裸的斗争。理解是必要的。 即使面对极端主义者,我们仍然需要在尽一切可能的情况下,想办法理解他。

有的记者深入到伊斯兰极端分子控制的地区,回来以后告诉你,说在那里,基本不用担心有人偷东西。这些人会对平民开火,但他不偷东西,做买卖的不欺诈,人们不喝酒,不吸毒,不滥交。你说他们是一群胡作非为的疯子,但在很多很多事情上,他们不胡作非为,规矩还极其严格。他们的是非观念我们很难理解,但不等于说他们都是疯子,或一心胡作非为。仔细想想,他们有他们的是非观念。这就使得他们不是完全不可理解。

当然,很难理解。一开头我们讲到一种联系,不是上升到普遍性然后就互相联系上了,而是一连串圆圈一个套一个。有的圆圈在我们近处,这时候虽然它对我们是一个他者,但是我们理解起来并没有很大的困难。有的圆圈就离我们很远,我们努力去理解也只能理解到一点点。我们并非总能够达到充分的理解、沟通,就像翻译,我们知道在翻译的过程中会丢掉很多很多的东西,但我们还是会从事翻译。理解遥远的他者是件很困难的事,而且也很难理解得充分,但仍然可能有一点点理解。

我说理解是必要的,还不只是说,只有理解了对方,才能更好地跟他打交道,才能更好地谈判呀什么的。 理解对方,还有可能更好地理解自己。 实际上,一般说起来,理解他者,在很大程度上本来就在于我们希望通过理解他者更好地理解自己。我们生活在一个文明社会里,别说拿俘虏来砍头了,用水刑逼供也会让全世界的媒体一片哗然。我们种花草,保护流浪狗。可另一方面,我们的社会可能缺乏诚信,卖假货的,往河里排污水的,只要能挣钱,无所不为。有偷盗的,有吸食麻醉品的。那只是少数人吧,大多数人呢?大多数人挣钱,然后消费和娱乐。我们也许从小就是这么长大的,我们觉得这样的生活天经地义,挣钱,消费,娱乐。 但我们在努力理解别种人群的时候,回过头来看一眼自己的生活,难道这种生活真的是那么自然吗?真的是天经地义,可以一直这样过下去吗? 如果我们的社会,从开明的自由的理念开始,最后长成了一个消费与娱乐至上的社会,可能都等不到极端主义分子来毁灭了,这样的社会可能自己就把自己毁掉了。

(来源:界面新闻)

简体中文

简体中文