从塞万提斯的《堂·吉诃德》开始,小说就变了。北京大学法语系教授董强说,这部小说呈现了生活在虚幻中的人与现实撞击的故事,因此作家米兰·昆德拉视之为现代小说的鼻祖。北京大学外国语学院西葡语系副教授范晔也说:“《堂·吉诃德》把小说变成了一种模棱两可的艺术。”

在题为“站在’虚构这一边’——小说、历史与形式”的《12堂小说大师课: 遇见文学的黄金时代》新书发布会上,清华大学人文学院长聘教授格非、小说家苗炜与这本书中的两位作者——董强、范晔——对现代主义小说的特质进行了探讨。在这本书中,12位学者和译者为读者讲解了普鲁斯特、伍尔夫、乔伊斯、卡夫卡、昆德拉等12位20世纪作家的经典现代小说。现代主义塑造了“现代人”感受世界的心理和方式。在活动现场,嘉宾们一致同意,现代小说的核心功能在于提出问题,但它却不能提供答案。

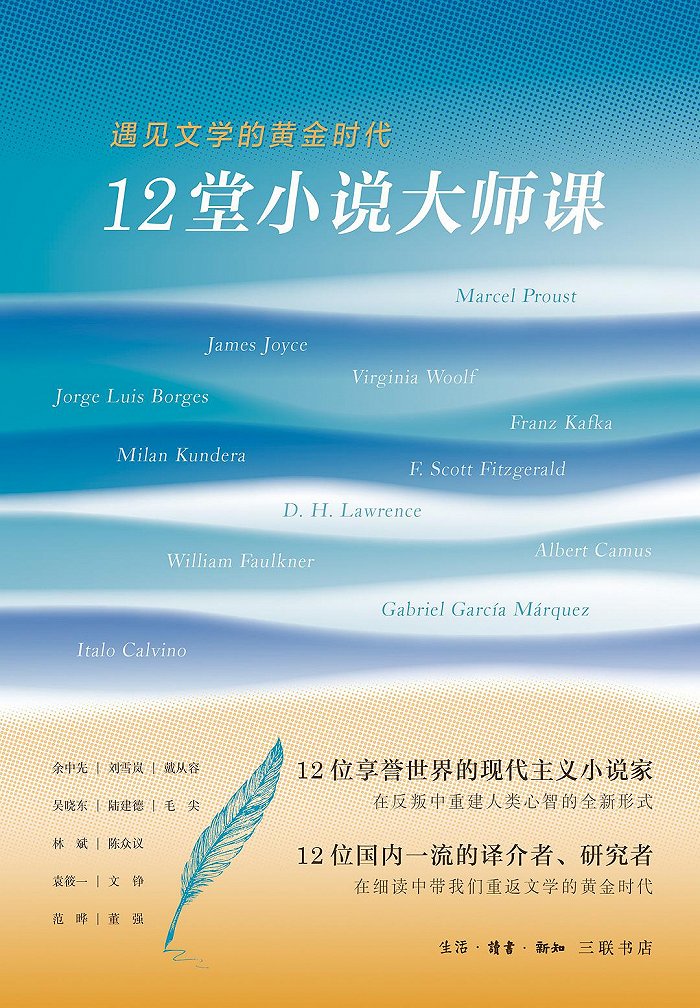

《12堂小说大师课: 遇见文学的黄金时代》 陆建德 等 生活·读书·新知三联书店 2021

现代小说只有问题没有答案

格非谈到,过去的神话、民间故事里没有时间性,讲故事的时候谈到的时间都非常模糊,“从前”“很久很久以前”都不是时间,而是开放的、概述的东西。到了结尾,不管人物遇到多大的风险,最后总是圆满的,主人公从此过上幸福的生活,但将来的日子究竟怎样,读者没必要知道。这是因为,那个时代的人有能力来肯定自身的生命,能够把内外的时间统一成一个整体。匈牙利文学批评家卢卡奇认为,这是有永恒在担保。卢卡奇说那个时代只有答案没有问题,或者说答案先于问题。但是,今天的世界,或者说现代小说出现以后的世界,却只有问题没有答案,只有谜面没有谜底。

相较之下,传统的史诗之所以有答案,是因为有神和上帝,中国也有鬼神,正是因为人们相信那些比人更高的存在一定会出面干预,所以故事会有好的结局。格非谈到的正是韦伯讲的“世界的祛魅”,也就是说,那些存在于古代精神中令人景仰和畏惧的神秘事物,在历史进入现代以后,随着科技的发展,被理性化的光芒驱散了,过去人类认为可以依托的那些比人类更高的超验存在也就没有了。

他认为现代小说最核心的功能在于提出问题,却不提出解答。范晔则说,伟大的小说不要求读者站队,“小说的本质是一种不明确的表态,明确表态的叫投名状。”他以阿根廷作家科塔萨尔举例,科塔萨尔曾面对指责和批评,人们认为他的作品脱离拉美的现实,没有直接反映拉美水深火热的生活,没有旗帜鲜明地站在受压迫、被剥削的大众的一边。但科塔萨尔说,自己的文学不是为回答问题而生的,而是为了提出问题,为了引起不安,为了将思维与感受向着新的真实的地平线敞开。与之类似的,西班牙作家哈维尔·塞尔卡斯也认为,伟大的小说往往都包含一个核心问题,《白鲸》中的白鲸到底象征着什么,《堂·吉诃德》中的堂·吉诃德到底是不是疯子,无论是梅尔维尔还是塞万提斯似乎都没有直接回答,也许,答案就是我们不知道《白鲸》的终极意义,也无法确知堂·吉诃德到底是疯了还是清醒了。范晔引用塞尔卡斯的话说,回答就在问题中,问题就是回答,是对回答的追寻。他认为小说的使命不在于给出答案,而在于以尽可能复杂的方式提出一个问题。“很多时候能否找到答案已经不重要了,重要的是要深入地感受问题。”

今天的小说家有一种盲目的自信

董强认为,小说作为现代的产物是对人的存在的关注,现代文学深深地受到自己所处的时代、社会和文化的影响,并试图对全新的问题进行回应。在苗炜看来,提问是很难的,“写作的人会想提问,但很多时候这个世界充满标准答案,就是没什么人能够提出一个真正的问题。”

这样的情况是怎么产生的?格非说,现代小说跟传统故事最大的不同在于,传统故事是口口相传的,依据的是传统;现代小说依赖的唯一的东西就是生存经验,尤其是我们自身的经验。不过,今天出现的大问题是,作家借助发达的媒体会自认为很了解这个世界,可以把握这个世界。

在巴尔扎克的时代,作家要做社会调查,要实地勘查,但是由于今天有那么多的资讯,小说家就会出现一种盲目的自信,觉得自己无所不能,“他们一个晚上可以编十个故事,故事里还可以有很多起承转合悲欢离合。”就这样,“全世界的作者都在胡写,在惯性当中推出各种各样的故事。”格非认为这非常可怕。

“好的小说家就是提问题的,提出这个时代、社会最重要的问题。”格非说,但是今天的小说家提出不了问题,就是因为小说已经变成了惯性的、自动化的写作,“任何人都可以写作,写得很多,通过各种不同的渠道让作品畅行于世。这样一来,小说提出问题的能力正在丧失。”

很多诺奖作家在格非眼中也很平常,但他认为石黑一雄是可以提出好问题的作家。他提到,在长篇小说《别让我走》里,石黑一雄在针对克隆人提问,在新作《克拉拉与太阳》里,他也在针对人工智能提问。“这些是非常深入的、充满悲剧性的问题,会促使你来反省自身的经验。”

活动现场 左起:董强、格非、范晔

非虚构不是虚构的敌人

在非虚构盛行的今天,虚构还有什么样的位置?非虚构和虚构的关系是什么样的?这个问题其实并不新鲜。董强看到,其实无论是莎士比亚还是莫里哀的戏剧,都充斥了生活在自己虚幻世界中的人物。董强以莫里哀的戏剧为例,《吝啬鬼》里面的阿巴贡、《伪君子》里的奥尔贡和《贵人迷》里的茹尔丹,都生活在自己的世界中。董强认为,在法国文学里,生活在虚幻中的往往是贵族、主人,而仆人总是比主人更清醒。比如在戏剧家博马舍的喜剧《费加罗的婚礼》里,费加罗就比他服务的贵族要聪明,更加拥有生活的智慧。

除了文学史上第一部现代小说《堂·吉诃德》指出了虚构小说中虚幻与真实可能发生的冲突。董强说,在现代小说的初期,虚构和非虚构或者虚幻和真实的关系也引起了其他小说家的注意。比如,福楼拜的《包法利夫人》里,主人公包法利夫人读了很多浪漫主义小说,从而形成了自己虚幻的世界,开启了走向灭亡的道路。

这样看起来,虚构和真实似乎会产生矛盾,但董强看到,其实浪漫主义者在尽情虚构的时候,也十分讲究历史资料考证,强调所在地的色彩,这意味着,出场人物从装饰打扮到语言谈吐等都必须吻合自己所处环境的特色,不论这个环境是法国、西班牙,还是东方,不论这个时间是在当时还是遥远的中世纪。而有一种“真实”是他所反对的。他举例称,国内曾流行过一本叫《张之洞》的历史小说,书中作家提到爱情就用初恋情人、梦中情人这样的说法;介绍地点,讲解地跟导游词一样有板有眼;甚至在小说里作者还展示了当下中国发生的改革问题、官商矛盾、中西矛盾等诸多现象。“成也萧何,败也萧何,它跟当今的主流语言混同,所以能流行能畅销,但是也就失去了一部小说真正的力量。”董强说。范晔也称:“虚构的敌人不是非虚构,绝对排他的那种唯我独尊的所谓现实主义才是虚构的敌人。”

一边是虚构,另外一边是非虚构,当人们把天平倾向虚构的时候,究竟在选择什么呢?范晔看到,小说家会努力让语言从意识形态里、从商业里、从工具性里释放出来。在所有人都在争夺语言战场的时候,小说家在保护和解放语言,让它具有更丰富的可能性。在董强看来,虚构有一种前瞻性,这种前瞻性是历史所没有的。“如果说我们阅读历史、阅读非虚构,是希望通过归纳能够看出一些社会发展的规律,从而试图更好地把握未来,那么虚构则是运用我们的想象力去展现某种可能的未来。”

(来源:界面新闻)

简体中文

简体中文