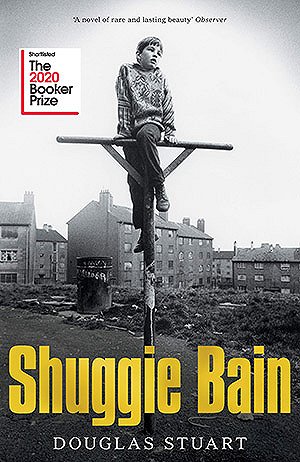

《夏奇·贝恩》

我是妈妈的儿子。一直都是。我从来不知道我的父亲是谁。

我的母亲是一个迷人、胆大但悲惨的女人。她心地善良,以家庭为荣。但她的伤痛是我的爱所无法弥补的。我的母亲是个酒鬼,我对她的记忆全和酒有关。在我16岁那年,她一个人死在家里,我正在上学。对于这样一个充满激情、火花四溅的灵魂,这是一个意想不到的从容的离场。

当你和酗酒的母亲一起长大时,你会发展出一些机制、策略与技巧,不仅要保持完整、不受她的病情影响,还要努力拯救她。在我很小的时候,在她醉酒的夜晚,当她的醉意昭示着一些特别棘手或不祥的东西时,我会试图用我的纸笔扮演秘书,让她口述她的回忆,以转移她对酒的注意力。她总是以含糊不清的对伊丽莎白·泰勒的献词开始,我们的进度也就到此为止了。虽然《夏奇·贝恩》在很大程度上是一部小说作品,但它的核心是我对母亲与酒、与男人、与她的微薄梦想抗争的记忆。三十年过去了,我每天都在想念她。

我长大后成为一名面料设计师。我曾想学英语专业,想当作家。但在我童年的世界里,男孩子是不会做这种事的。学英语专业是中产阶级的事,在格拉斯哥东区,连“英语”这个词都显得刺耳和危险。作为一个在城市住房计划之下长大的男孩,看书会被视为同性恋和娘娘腔——公平地说,我就是这样的人。我接受了纺织业的培训——这是一个踏实的、苏格兰的行业——并最终在纽约为美国大品牌设计面料。这里与我家乡的感觉有着天壤之别。我为自己的成就感到骄傲,但我并不满足。我需要写作。我的生活分成了两个不同的篇章,我难以调和它们。我怀念曾经的我,怀念我仍然热爱的格拉斯哥。所以我开始写《夏奇·贝恩》,试图把我的生活重新缝合起来。

事实证明,格拉斯哥人是世界上最热情、最机智、最有同情心的人,他们居住在基督教世界中最豪华、最奢侈、最平易近人的城市。我有没有说过我们颜值都挺高的?但我们会缺乏自信,我们的谦卑会让人麻痹大意,这也是事实。因为我的成长环境,我觉得自己很像一个冒牌货,所以我偷偷地写作,不告诉任何人(除了我丈夫)。所有的周末、清晨、几条地铁线——我试图在完成快节奏和高要求的职业的同时,在生活的间隙里尽可能多地安排写作时间。我很喜欢去远东的工厂参观,因为在飞机上14个小时不受干扰的时间,对我来说如同写作疗养圣地。

来自苏格兰西岸的男人并不以透露他们的柔情闻名。小说让我能够理解我无法用其他方式表达的东西。写这部小说花了十年时间,因为我在我创造的世界中感到如此舒适,我喜欢和这些人物相处——即使是他们中最坏的坏蛋,我不希望和他们一起的时间画上句号。

布克奖提名改变了一切。我不想说谎,我惊呆了。当我从震惊中恢复过来后,我非常感激。对我来说,看到十年来的工作得到认可,我很高兴。但更重要的是,我希望《夏奇·贝恩》的提名能提醒我们,在一个真正多元化的出版业中,各种背景和社会阶层的故事都有存在的空间。

阿芙尼·多西:《焦糖》(Burnt Sugar)

《焦糖》

八年前,我开始写《焦糖》,它那时还只是一系列片段,是我从其他工作中避难的竹筏。我搬到印度做策展人,写关于艺术的文章,至少这是我兜售给别人听的故事。事实是,我完全在漂泊。每个人都知道这一点,我们只是不去谈论它。

艺术写作就像一场闹剧,文字永远无法与对象本身相抗衡,永远无法支撑自己的重量。我对探索其他东西感兴趣——写作与艺术本身的对话或抵抗。

小说成了我的叛逆形式。我在祖母的房子里写下了第一个字,在普纳,这个城市最终成为故事的背景。我脑海中的画面栩栩如生。一对母女,一个女人和她的分身,一幅被部分抹去的画。

我在写每一句话的过程中发现了一种乐趣,一种平凡的奉献。我可以消失在虚构事件中,而不必与任何人分享。很快,很明显,我发现我在写一部小说,虽然不是一部很好的小说。一个草稿变成了好几个,我开始学习如何在错误中写作。

记忆的主题一直是这部小说的核心,但当四年前我的祖母被诊断出患有阿尔茨海默病时,这个主题就变得紧迫起来。我钻进了关于老年痴呆症的研究中,我所了解到的情况也被写进了书里。最终将出版的书稿是在迪拜写的,这时距离我开始写书已经过去了七年。我觉得自己和多年前开始写作的那个人已经不一样了。

当我的编辑打电话给我,告诉我布克奖提名的消息时,我感到一种间接的喜悦,就像我很喜欢的人被赞美时的那种喜悦。我想这是因为我和这本书之间、写这本书的人和现在的我之间的距离越来越远。在某些时候,我觉得小说的读者填补了这一空白,并为我提供了一种重新回到它身边的方式。

布兰登·泰勒:《真实生活》(Real Life)

《真实生活》

我在实验室工作的时候,就开始了《真实生活》的创作。当时,我专注于写短篇小说,但我那时的文学经纪人建议我写一部长篇小说。我从来没有想过要写长篇,但似乎在没有写出来之前,我是无法安心写短篇小说的,所以我考虑了一下自己想写什么样的书。最后,我决定写一本校园小说,因为我对这种类型的小说很有感情,我的大部分时间都是在校园里和校园附近度过的。

把书的背景设定在科学的世界里,也是因为我想利用手头的东西。我已经下定决心,不想在小说上花很多时间。我想回去写短篇小说,而实现这一愿望的最快方法,似乎就是把我生活中的部分内容或我一直在思考的事情,写成小说。

当然,小说随着我的写作而改变——小说总是这样。我开始真正关心人物和他们的困境。在紧张的五周时间里,我除了写作和做实验室工作外什么也没做,有时两者同时进行。我在Word文档、测序数据、显微镜间游走,一小时内好几次回来写小说。在那几个星期,这就是我的生活。当我写完这本小说后,我和那个经纪人分道扬镳,我以为这本小说将永远不会见天日。当我把这本书卖给我的出版商时,我以为它的生命会比较短暂。所以几乎每一步都很惊喜,看到这本书找到了它的读者,听到人们是如何读到它,如何喜欢它,它是如何被看中或认可……我觉得这本书除了我之外,还有自己的生命,它现在是属于读者的。

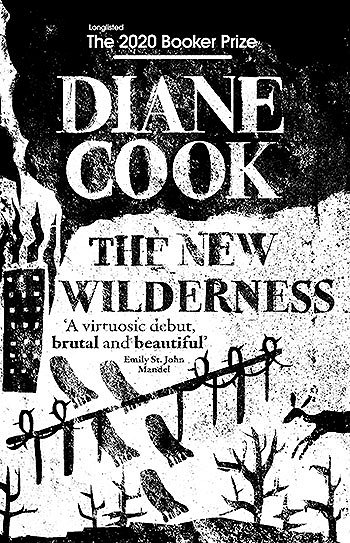

黛安·库克:《新荒野》(The New Wildness)

《新荒野》

当我开始写作后来成为小说的《新荒野》时,我有两个想法——写自然与文明世界的关系,写母亲和女儿。我一开始并没有对气候变化有什么大的想法,也没有想写一个惊心动魄的荒诞故事的冲动。我的野心更简单,我想探索大自然是如何影响人们以及他们之间的关系的。

这本书是从一个想象中的地方开始的。一大片无人居住的土地。一片荒野。最后的荒原。我在职业生涯之初就有了这个想法,当时我还在写短篇故事,这些故事组成了我的第一本书《人与自然》(Man V Nature)。我花了一天的时间做笔记,关于这个我想象中的地方,故事可能是什么,可能是关于谁的,然后我把它放在一边。尽管我想了很多,但要过几年才能再拿起来。

在写《新荒野》的时候,我很少谈及它,但当我谈及时,我会把它描述为“前世界末日”。在我的脑海里,未来的世界和如今很像,只是更糟。在那里,我们所担心的政治、文化、环境上的所有事情都已经发生了,因为我们无法或不愿阻止它们。但在我的书中,对人们来说,没有决定性的前后时刻。没有灾难改变他们的生活,因为他们的生活已经被改变了,没有攻击、病毒或政变,这是一种缓慢的侵蚀。他们的日子会像我们现在一样——充满了烦躁和欢乐,充满了无力和绝望的时刻,但也总是有生存的理由。这就是我写作时的兴趣所在。在这个越来越充满敌意和荒凉的世界里,找到让生命值得活下去的原因。

在我写这本小说的时候,我正在长久地为死去的母亲悲痛。我数次穿越全国,试图找到一个像家一样的地方,哪怕只是暂时的。而在经历了不孕的焦虑和创伤之后,我成为了一个母亲,有了一个女儿,以一种新的方式为我的母亲悲伤。小说是一种艺术,它吸收了写作时的时间,也吸收了被阅读时的时间。不同年份的布克评委可能不会注意到这本展望未来的书,关于母亲和女儿,关于土地和权力,关于气候变化和自然界,关于失去。我非常感谢这些评委做到了。

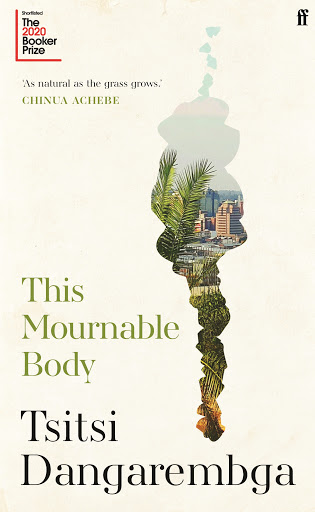

齐齐·丹加雷姆加:《哀悼之躯》 (This Mournable Body)

《哀悼之躯》

十几岁时,我读过的唯一一本讲述非洲黑人女孩故事的书,是卡玛拉·莱伊的《非洲孩子》(The African Child)。当我读到这本书时,我很好奇地看到文学作品中出现了一个和我一样的黑人女孩。我找过其他关于黑人女孩的故事,但没有找到。作为一个实用型的人,我决定填补这个空白。对我来说,重要的是叙述一个年轻的黑人女性角色,她想要什么,她认为自己可以得到它,并准备采取行动来获得它,哪怕要面对相当大的困难。

《哀悼之躯》是三部曲的第三卷。1980年代,在津巴布韦独立几年后,我开始写它。一个新国家的希望贯穿了这个故事。第一卷《局势紧迫》(Nervous Conditions)于1988年出版后,出版商要求我写一部续集。我在2006年出版了《否之书》(The Book of Not),但对我来说,这个故事显然还是不完整的。当我开始写《哀悼之躯》时,新国家的希望已经破灭。很明显,我们正在走下坡路,而这正在将个人扫入深渊。我想研究津巴布韦人是如何陷入这种境地的。我的论点是,一个国家是由人组成的,因此,一个国家不可能比其人民更健康。同时,我想指出人们在做出选择时的个人责任。我想把女性放在讨论个人能动性的中心位置。入围布克奖,让我觉得自己的努力和意图得到了证明。

马萨·蒙吉斯特:《影子国王》(The Shadow King)

《影子国王》

想象一下:凶猛的埃塞俄比亚战士,光着脚,穿着白色衣服,用过时的步枪向意大利坦克发起进攻。很容易看到他们从锯齿状的山丘上冲下来,在被墨索里尼的轰炸机染得漆黑的天空下,高喊着战斗的口号。他们如此脆弱,却几乎不可能被杀死。在我的想象中,这是特洛伊战争在非洲土地上的复活。这些人,其中一些是我的亲戚,是荷马史诗中的半神,他们在愤怒中不顾一切,光荣无比。作为一个在美国的、有时有点傻的年轻非洲女孩,我可以闭上眼睛,看到他们聚集在我身边:一千个愤怒的阿基里斯不顾自己致命的伤口,向所有敌人发起进攻。

《影子国王》就是从这些童年的灵感中成长起来的。在写第一部小说的时候,我上了意大利语课。等到《在狮子的目光下》(Beneath the Lion's Gaze)问世时,我已经会说意大利语了。我搬到罗马,在档案馆里进行研究,然后很快发现我读到的是一个国家被删减的过去,是对战争的修改版描述。我联系了驻扎在埃塞俄比亚的士兵的意大利后裔。我在跳蚤市场寻找殖民时代的照片,每一张照片都让我更深入地了解到隐藏着幽灵的历史口袋。我受这些照片的启发,写下了我认为能看到的死者的故事。

写了近五年,《影子国王》的初稿完成后让我绝望。我扔掉了那份手稿。我拿出那些陈旧的照片。我推开摄影师,向他们镜头下捕捉的埃塞俄比亚人靠拢。一系列曾经被忽视和沉默的生命,从阴影中走出来,把语言借给我。他们给我指明了新的方向,把我推向他们的战争。

我发现了一张穿军装的女人的照片。然后是一篇文章:一个女人带着军队上战场。一个接一个的女人出现了,要求被倾听。我学会了倾听,于是又开始写作。等到快写完的时候,我才发现我的曾祖母也参加了这场战争,而我的家人也不能免俗地对此保持沉默。

我怎么也想不到自己会入围布克奖的名单。这一年,这几年,这本书一直是我的避难所。我从这段历史中得到了教训和启发。在某些日子里,想到我完成了这本书,我抵达这个地方,总让我焕然一新。我深感谦逊和感激。

(来源:界面新闻)

简体中文

简体中文