“男生为什么明明看起来那么普通,但却可以那么自信。”在新一季的《脱口秀大会上》杨笠的梗再次出圈,也进一步固化了其“女权脱口秀”的标签。对此,舆论评论呈现出明显的两极化。一些人把她视为“脱口秀女王”,另一些人则认为她的段子充满了性别仇恨。

“女性发声”本身就有意义

首先必须承认,我们不宜用严格的逻辑去审视脱口秀。作为一种喜剧形式,它一方面有着很强烈的观点表达,一方面也不可避免地运用夸张、冒犯等形式来增强节目效果。

想在脱口秀里找到一种不冒犯的、完全平衡和理性的表达,是缘木求鱼。当然,我们也不必因此就把某些观点奉为圭臬,用节目中带有绝对性的观点来指导生活,那可能也是场灾难。

而我想谈的是,“女性发声”这件事本身的意义。

肯尼亚本土作家恩古齐,曾屡有诺贝尔文学奖得奖的呼声,他异常反感《走出非洲》的作者凯伦·布里克森,直斥后者是种族主义者。

凯伦是我相当喜爱的作家,但我在翻译《走出非洲》的时候,也不止一次觉得不安。

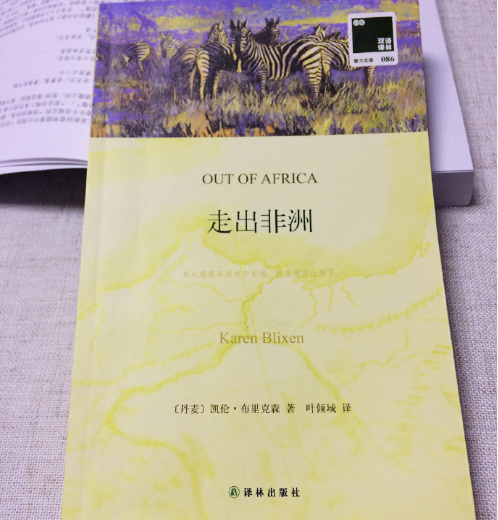

▲《走出非洲》封面。

有一篇,一个黑人少女从凯伦家的牛车上摔下身亡,她的父母要求赔偿,凯伦认为:对他们来说,即将出嫁的女儿是笔财富,所以才会这么痛苦。

她是完全认为黑人没有血缘之情吗?凯伦已经是一个很同情黑人的作家,但她,还是有她的局限性。

同样的故事,黑人来写,白人来写,是不一样的。

同样的故事,男人来说,女人来说,也是不一样的。

麦家的《人生海海》,说的是一位军人,因为被诬告强奸,导致“社会性死亡”,最终疯了的故事。被诬告强奸是男人的噩梦,但遭到强奸求告无门,是女人的噩梦。

《知晓我姓名》讲的是真人真事,是2015年斯坦福大学性侵案当事人在事后写下的。性侵发生后,她被质疑不是完美受害人,她的私生活被揭露,有人指责她毁了对方——一个完美的体育天才的人生。她承受了法律机关 、公众、对方父母的压力。而如果,她不写出来,我们恐怕不知道受害人的遭遇会凄凉至此。

这也就是,我看脱口秀时对杨笠的感受,她说出了无数女性心里有、但没有机会表达出来的话。

女性追求平等,首先是勇于书写和表达

不得不承认,现实中男性对女性依然有很多天然的偏见。他们可能是君子,可能怜香惜玉,但他们也本能地觉得女性软弱,或者女性只想一生一世一双人,完全没有野心,如果想上进那一定是因为没有家庭温暖。

他们愿意宽容地对待女性——而这宽容,本质上是把女性当作弱者。

但杨笠发声:不,我不是弱者,我想红,我像男性凝视女性一样凝视男性。双胞胎颜怡颜悦发声,说全社会对于女性都是甲方,有权利对女性品头论足;李雪琴发声,把父母的再婚都当作段子:可能结婚是大自然对每个家庭的KPI要求。

▲图片来自视频截图。

一直以来,表达权利是女性所欠缺的。女性可以讨论月经吗?理论上可以,事实上很难。

女性表达的缺失,也导致我们对古代的理解,缺了很大一角。

我们都知道中国古老的缠足风俗,也有无数无聊文人著文歌咏——但,我从未见过一篇女性的书写,说这件事如何发生,她肉体上有何痛苦,生活上有何不便。这几乎是不可能的。

书写和表达,在古代是智识阶层的专利。哪里会有智识阶层的女性,来写这么羞答答的东西?

王小波有句话:沉默的大多数——女性,一直是这沉默的大多数。

女性书写,一直存在,然而受众有限。女性视角的影视剧,也有同样的问题。如果脱口秀能令更多女性的想法被表达、被听到——这没有什么不可以,请继续,至少我是拥趸。

的确,有些男性会感到被冒犯,但当他们对女性指手画脚的时候,曾以为这是天然权利,从未想到,女性同样也可能对他们指手画脚——很多时候射向对方的箭,也会射向自己。

□ 叶倾城(作家)

简体中文

简体中文