人们把传染病的污染区称为红区,以警戒其危险。华山医院整建制接管的武汉同济医院光谷院区ICU,接收重症中的重症患者,被称为红区中的红区。在这里,医务人员和死神搏斗的每一天、每一个小时都惊心动魄。

6月10日,《人间世》抗击疫情特别节目在复旦大学附属华山医院举办了第一场幕后分享会,主创与华山医院援鄂医疗队队员,党员、团员代表,在现场一起回顾了第一集《红区》中惊心动魄的故事,录制之外那些悲喜交集的心境。

在《红区》这集中,最让人印象深刻的莫过于12床老人的故事。12床患者是一个遭受新冠肺炎和糖尿病双重考验的八旬老人,他的右腿坏疽急需手术截肢,但隔离病房并不具备手术条件。

面对12床老人的危急情况,病人家属都做好了心理准备,可主诊医生陈澍教授仍不断地寻找合适的手术机会,哪怕只有一线生机,也要牢牢抓住。幸运的是,最终华山医院医疗队为12床患者找到了具备手术条件的同济医院中法院区。陈澍在现场回忆当时的场景时说道:“经过这次疫情,更加感受到治病救人,做一名医生是件非常幸福的事情。”

一个病人的救治依靠的不仅仅是一名医生,而是多学科的配合。转院与手术对于只能依靠呼吸机生存的12床老人都是极大的挑战。

华山医院的麻醉医生罗猛强、曹书梅与武汉当地的医护人员在三级防护的状态下,完成了一场生死攸关的转运。在长达40公里的转院路途中,监护仪一度测不出病人的心跳,曹书梅全程用手监测老人的脉搏,一刻也不敢放松。

两位医生表示,当时都处于精神高度集中状态,生怕在转运中病人出现意外。在看到现场播放影像中自己严肃的样子时,罗医生笑称:“多院区合作初期需要磨合,当时情况也比较特殊,所以才会展现出与平时温柔形象不符的一面。幸运的是,经过上海、武汉医护的通力合作,这场转运顺利完成,让这位病人获得了生机。”

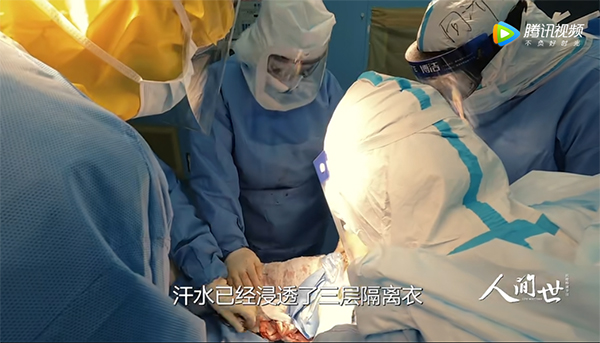

华山医院副院长马昕是华山医院援鄂医疗队总指挥,也是权威的骨科专家。尽管顶着无数风险和压力,他仍然接下了这个注定艰难的手术,成为了12床老人的主刀医生,马昕表示,“没有条件也要创造条件,每一个生命都值得尊重,而且在这样的情况下,我们更需要一个振奋人心的‘医学奇迹’”。现场,与会者通过纪录片感受了上海、武汉8名医护人员在视野模糊、呼吸困难的状态下的手术过程,近3小时的高难度手术中,马昕和其他医护人员们因为汗水密闭口罩缝隙,曾一度感到窒息,术后汗水更是浸湿了内外三层防护。华山医院的援鄂医护人员们“为一线生机尽百分百努力”,只为不辜负“健康所系,性命相托”的誓言,他们的医者仁心最终创造了奇迹。

奋斗在一线的医护人员们是并肩作战的战友,他们相互体谅、相互扶持,在生死线上挽救生命。在12床病人移床时,上海、武汉两地医护人员因首次配合产生一些小摩擦,但在救人的职责面前,医护们高度统一,不论所属医院,不论职位高低,他们都全身心地投入眼前的工作。

纪录片中,两地医护推着12床病人面朝太阳走去的的画面感动了无数观众,总导演范士广表示:“在那个场景中美的不是夕阳,美的是医生护士不分地域的相互合作”。工作顺利完成后,刚刚相识的他们在盛开的樱花前留下了珍贵的合影,共患难的战友情谊足以让他们永生难忘。

疫情爆发后,《人间世》摄制组就主动申请前往武汉,3月,纪录片的主创们抱着与医护人员一样坚定的决心出发,他们在雷神山医院、金银潭医院和同济医院光谷院区蹲守拍摄28天,记录下了上海援鄂医疗队一个个鲜活感人的故事,收集了上百位医护珍贵的回忆。这份共同经历过苦难的战友情,是主创团队与医护人员之间最难忘的回忆,范士广在分享会现场表示:“在武汉,穿着防护服分不清彼此的面容,却让我们的故事更加纯粹。”

范士广在病房里最久待了6个小时。要想做好防护,防护服都是里三层外三层,最里边的近视镜一个小时下来的“强行固定”早已令大脑疼痛不已,正像马院长所说的那种“濒死”的感受,“进去不到一小时,突然感觉呼吸不过来,坐在椅子上感觉快睡着了。”范士广还说,带去的成人尿不湿根本没有用,大概因为流汗过多导致虚脱和极致的亢奋,让大家根本不想上厕所。

团队深入第一线,记录下生的欢畅,也记录死亡。逾三万分钟的素材,最终敲定下来的《人间世》抗疫特别节目共六集,前四集《红区》《相逢》《脸庞》《雷神山往事》都有关武汉抗疫的点滴;后两集《我要找到你》《我会陪着你》将镜头转回上海,主要聚焦疫情暴发后,上海公共卫生系统如何快速应对。

上海广播电视台纪录片中心副主任周全在采访中坦言,医学非常重要,但有时候是靠防治来实现我们这样的一个目标。我们是去找到了联防联控的“几张网”,我们觉得这“几张网”对于上海这座城市来说非常重要,或者说怎么去展现一些大家不了解的城市运行的另一面。他还透露说,后两集预计会在七月中旬推出。

(来源:澎湃新闻)

简体中文

简体中文