【文/观察者网专栏作者 谢茂松】

纵观世界文明史,疫情尤其是大疫,往往成为大国兴衰、文明兴衰的加速器,兴者愈兴,衰者愈衰。而大的文明往往要有大国来代表与承载,大国兴衰与文明兴衰也往往相互伴随、互为表里。

当一个大国、文明处于持续衰落趋势,若猝然遇到来自外部自然界的大疫的打击,完全超出了其应对能力,那么疫情下政府、社会的组织动员能力就可能完全失能,这又刺激了内部早就存在的各种问题的极端爆发,内外交困,加速衰落之势。如果没有大疫,大国及其文明衰落的速度相对会缓慢些,但趋势不变,只是早晚而已。突如其来的疫情则让大国的衰落变得更戏剧化。

反之,当一个大国处于上升趋势,疫情则成为大国上升的试金石,疫情激发了大国领导人、政府对于社会的强有力的组织动员能力,伴随大国上升而出现的种种问题会在暴露中得到加速克服,整体上变得更强劲,内部更有社会凝聚力。疫情之后,大国及其文明会加快总体上升的速度。

我们来看世界文明史上疫情加速大国、文明兴衰的几个经典案例。欧洲中世纪从1347至1353年暴发被称为“黑死病”的鼠疫这一大瘟疫,造成2500万人死亡,占当时欧洲总人口的三分之一。瘟疫的传播还掀起了迫害犹太人的浪潮,当时欧洲人认为是犹太人到处流动传播了疫病,并且四处投毒,大量犹太人被杀害或活活烧死。罗马帝国在反复暴发的鼠疫打击下最终崩溃,鼠疫只是罗马帝国崩溃的加速器,罗马帝国内部早就分崩离析、难以为继了。

罗马帝国、包括基督教在内的罗马文明传统,以及以雅典为代表的希腊文明传统,是西方文明的两大源头。我们从罗马帝国的衰亡再往回看以雅典城邦为代表的希腊文明在战争与疫情的双重打击下的衰落。以雅典为首的提洛同盟与以斯巴达为首的伯罗奔尼撒联盟之间爆发了伯罗奔尼撒战争,战争从公元前431年一直持续到公元前404年。战争爆发的第二年,即公元前430年,雅典暴发大瘟疫,而希腊其他城邦却似乎流行不广。在这次瘟疫中,雅典民众大量死亡,作为雅典城邦最高主政者的首席将军伯里克利也染上瘟疫病逝。伯里克利连续十四年当选为雅典首席将军,是当时雅典最为重要的政治家,他进行了著名的伯里克利改革。伯里克利被瘟疫夺去生命后,雅典再也没有了强有力的领导人,雅典最终在战争中失败。雅典城邦及其代表的希腊文明也在大疫与战争的双重打击下盛极而衰。

伯罗奔尼撒战争被称为是西方世界最早的世界大战,我们从罗马帝国的衰亡再往下看第一次世界大战,这是世界文明史上最大规模的战争。1918年春,当一战快结束时,全球性大流感的疫情爆发,这场大疫一直持续到1920年春才神秘消失。全世界三分之一人口受疫情感染,死亡人数则在数千万,远远超过中世纪黑死病造成的死亡人数,也超过一战时死于战争的人数。各交战国无法额外补充兵员,疫情也被认为是加速一战结束的原因之一。

1918年的全球大流感,被称为“西班牙流感”,事后证明是个错误。流感最早在1918年3月发现于美国军营,这些美军越洋到欧洲参战,也将流感病毒带到了欧洲。当时交战双方存在严格的战时新闻审查,对疫情报道迟缓。而西班牙则是中立国,没有战时新闻审查,所以及时且大量地报道了疫情,却因此被其他国家误认为流感是由西班牙流传的,因而冠名西班牙流感。

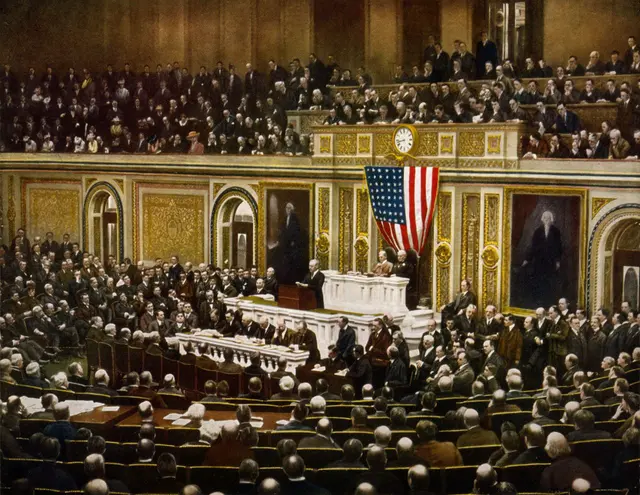

1917年4月2日,美国总统威尔逊在国会发表请求参战的演讲。图自国会图书馆

一战时的美国总统威尔逊对于美国在战争中的策略,起初持中立立场,通过与欧洲各国开展大规模的军火等贸易以及战争贷款而大发战争财。到了一战后期,威尔逊则将策略调整为参战,从而以相对最小的成本、最大地获得战后的全球利益分配。正是从威尔逊开始,美国改变了孤立主义政策,着眼于全球霸权。基辛格曾高度评价威尔逊在美国建立世界秩序方面的意义:“无论如何,威尔逊在思想上的胜利比任何其他的政治成就更根深蒂固,因为每当美国面临建立世界新秩序的使命之际,它总是殊途同归地回到威尔逊的观念上。”一战以及死亡人数超过黑死病的全球大流感,改变了世界秩序,加速了美国崛起的速度。二战同样成为美国崛起的加速器,美国在二战时仍然采用了与一战时相同的策略,最终在两次世界大战后确立了世界霸权。

相隔500多年的两次大疫,分别成为罗马帝国衰亡与美国崛起的加速器;在美国,具有文明史背景的战略界常常将美国对标罗马帝国,罗马帝国的兴衰成为美国念兹在兹的借镜。

我们再来看中国文明史上疫情对于王朝的冲击。东汉末年发生十多次大瘟疫,曹操的军队在赤壁之战中失败的原因之一就是遇到大疫。大疫成为东汉灭亡的加速器,但东汉灭亡的内在原因还是东汉政权的腐败以及党争。往后再看明朝的灭亡,大明王朝居然不可思议地亡于只有15万军队的满族。后世对于明亡原因有诸多探究,其中的一种最新解释是,明末遭遇一场大疫,席卷了包括华北在内的地方,造成京畿地区大量人口死亡,这成为明亡的一个重要原因。其实大疫不足以让明朝灭亡,大疫只是加速了明亡。明亡的内在原因是晚明士大夫阶层的腐败以及内部的党争,是崇祯皇帝的反复无常以及随意诛杀袁崇焕等大将所显示的政治无能,所以根本上还是政治失败的问题。

中国文明的连续性不同于西方文明的断裂性,中国的王朝有兴衰,但中国文明却始终保持连续,未曾断裂。取代旧王朝的新王朝代表着新生的历史力量,能够吸取前朝灭亡的历史教训而励精图治。作为儒家道统的“尧、舜、禹、汤、文、武、周公”中的大禹、商汤,分别在其立国后遇到九年水灾与七年旱灾,持续水旱大灾后必有瘟疫。灾疫反而让禹、汤反求诸己,加速了夏、商王朝以及早期中国礼乐文明的兴盛 。汤有著名的《汤誓》:“余一人有罪,无以万夫;万夫有罪,在余一人 。”汤之盘铭则曰:“苟日新,日日新,又日新。”这些都强调政府领导者反求诸己的高度政治责任与政治能力。

中国文明古今一体的连续性,让我们更深刻地理解了在这次抗疫中,中国展示出的从国家最高领导人到党和政府的各级组织,再到整个社会全体民众,上下齐心协力抗疫的组织动员能力,以及对于所有患者“应收尽收,应治尽治”所展示的“一视同仁”的文明本能。反观美国,国家领导人及其政府官员面对疫情时完全暴露了政治失能,抗疫不力却忙于甩锅中国,更加剧其失责;此外,欧美国家的政府精英最初普遍提出“群体免疫论”,则暴露出西方文明“适者生存”的文明本能。两相比较,我们才能更深刻地理解疫情对于大国及文明兴衰所具有的加速器的意义。

一旦我们在文明史视野下,对于疫情加速了大国、文明兴衰这一时势有了自觉而深刻的认识,我们就要为疫情之后大国、文明兴衰的加速,提前在战略战术上做好内外各方面准备。

本文系观察者网独家稿件,文章内容纯属作者个人观点,不代表平台观点,未经授权,不得转载,否则将追究法律责任。关注观察者网微信guanchacn,每日阅读趣味文章。

简体中文

简体中文