让全世界按下暂停键的新型冠状病毒具有极强的传染性,它在某些宿主体内潜伏而不发作,但却会使另外一些人死亡。此外,它在肉眼下并不可见。按照媒体的说法,它是我们“隐形的敌人”:一个看不到、听不见、无法被触碰到的梦魇。但是,通过使用建模软件,科学家和插图画师得以将新冠病毒可视化,变得使人们易于理解。我们希望,科学最终能够攻克这种病毒。在很多人的脑海里,这种病毒是一个向外放射红色尖状物的球体,但是为什么呢?这些可视化图像中的部分元素基于新冠病毒在显微镜下的模样,但细节则是人为决定的——它们是不拘一格的艺术表现。

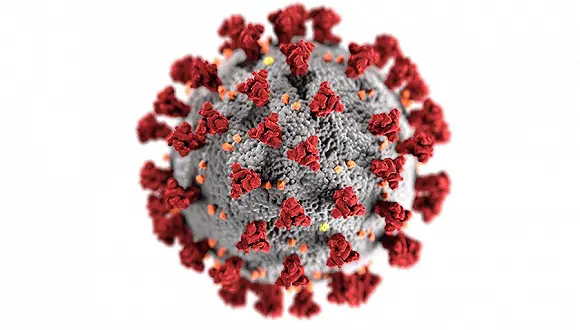

1月21日,美国疾病控制与预防中心的艾丽莎·埃克特(Alissa Eckert)和丹·希金斯(Dan Higgins)收到了任务:它们被要求绘制用于新闻简报和其他媒体材料的新冠病毒图像。埃克特设想了她所谓的病毒分子(科学界称为病毒粒子)的“定妆照”——一个圆形的小球上充斥着许多尖锐突起的、冠状的蛋白质,这些蛋白质的形状正是该病毒名字的来源。埃克特和希金斯试验了一系列配色方案,并最终敲定了以红、灰色为主,橘色、黄色为辅的方案。埃克特对《纽约时报》说,“这个配色方案脱颖而出。”自那以来,那张插图在全世界的新闻报道中被广泛使用。

美国疾病控制与预防中心艾滋病预防科学前副主任蒂莫西·马斯特罗认为,“这张插图还挺好看的。它具有对称性,设计上很吸引人……埃博拉病毒的图像只是一坨拧在一起的意大利面,它远不如新冠病毒的图像来得引人注目。”他想起了在他出席的会议的海报上以及刊物封面上见到的艾滋病病毒分子的图像——它和美国疾病控制与预防中心描绘的新型冠状病毒一样,是一个插有蛋白质突起的球体。他当年研究的正是艾滋病病毒,这幅图像赋予了这种病毒以某种“个性”。在实验室里,马斯特罗对于通过X射线晶体学(X-ray crystallography)手段拍摄的艾滋病病毒的真实样子产生了极大的兴趣。在拍摄过程中,病毒粒子的晶体结构使得一束X射线朝许多方向衍射,从而让研究人员建立起了病毒分子的图像。拍摄的成果是一张鬼魂一般的黑白照片,它记录了我们看不到的病毒的样子。

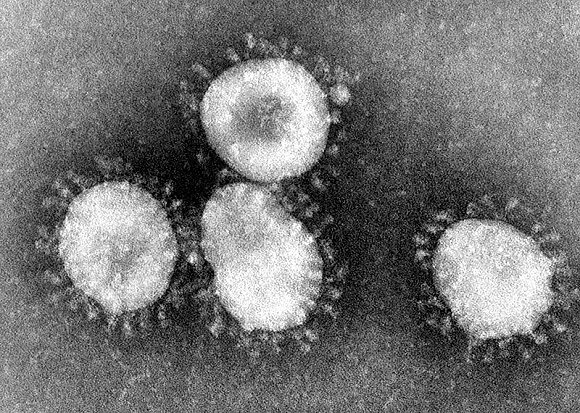

马斯特罗向我展示了新型冠状病毒的真实图片,它是我们在线上看到的所有彩色版插图的基础。新型冠状病毒的分子看起来像是1950年代讲述细菌的电影胶片里所描绘的卡通版变形虫。不过,它的确是实打实的病毒,有着球体的形状和突起。马斯特罗解释道,蛋白质突起会与健康细胞外的感受器相连,从而让病毒接管该细胞,并用其复制自己。在复制过程中,这些蛋白质发生了变化,这种变化使得新型冠状病毒从一种普通、无害的感冒病毒,变成了能让整个上呼吸道宕机的存在。

图片来源:The Paris Review

我问道,为何很多插图都与美国疾病控制与预防中心的版本看起来不一样?大家都是在基于同一张显微照片绘图,为何有些插图彼此看起来也不尽相同?马斯特罗答道,这就是“不拘一格的艺术创作”。

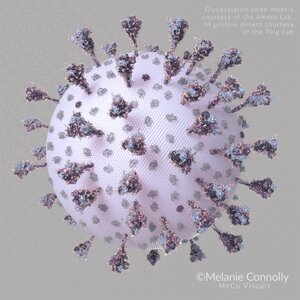

尼克·克莱因和杰米·维兹图姆来自iSO-FORM有限公司,该公司由一群科学插图绘者组成。他们对自己绘制的新型冠状病毒上的蛋白质突起进行了仔细的考量。图中橙色的突起是E蛋白,它取自非典病毒的模型。非典病毒于2003年在亚洲首次被发现,是新型冠状病毒的祖先,新型冠状病毒的学名正是SARS-CoV-2。图中绿色的突起,即M蛋白这一概念来源于“预测性神经网络处理”(predictive neural net processing)——它能在实验得出结果之前绘制出各种蛋白质的整体结构。

ISO-FORM有限公司版本的新型冠状病毒 图片来源:The Paris Review

此外,克莱因还告诉我,新型冠状病毒具有多形性,也就是说,它会以多种形态出现。为了呈现这种特点,他和维兹图姆将其绘制成了椭圆形。克莱因说,“我们在颜色和画风上的选择,着重体现了病毒在结构上的复杂性和其具有攻击性的蛋白质结构特点,同时也表现了其在人体之外时的脆弱特质。虽然它带来了恐慌、死亡和种种悲剧,但它并非一个活物,也谈不上带有什么恶意……只要我们坚持不懈、探索创新,人类一定能够战胜它。”

梅兰妮·康诺利并不完全同意克莱因所谓的新冠病毒不是活物的说法。她说,“人们(在这方面的认知)有个反复的过程。有些人认为病毒不是活物,因为在没有其他有机体构造的情况下,它无法进行自我复制。但是,细菌用与之相同的方式进行自我复制,而细菌就被认为是活物。”她描绘的新冠病毒是淡紫加蓝色的,蛋白质突起的形状清晰可见,呈有三个尖头的穗状。

梅兰妮·康诺利版本的新型冠状病毒 图片来源:The Paris Review

虽然她的版本和美国疾病控制与预防中心的版本一样呈对称状,但她的版本看起来让人好受得多——它像是一个来自外星球的友善生物,一个宇宙战士的不会说话的小跟班。病毒粒子的确看起来像是一个生物一般。颜色的搭配则是按照康诺利的“招牌美学”来的:她绘制了很多与女性健康相关的插图,她想把之前的淡色风格带到此次的绘制当中来。她说,“(这幅插图的)观众是有科学观的,他们对这项研究有兴趣,但他们本身并不一定是研究人员。”

她设想,那些参加夏季微生物课程的尖子高中生或许会尤其对这幅插图感兴趣,康诺利认为她绘制的插画是一种公众教育。她把自己绘制的病毒粒子称为“简化版的《月光奏鸣曲》”:初级钢琴演奏者首先需要学习演奏这支曲子的简化版,随后会练习这支曲子更具挑战性的版本。康诺利的病毒粒子满足了人们对科学的好奇心,它严谨但又不至于复杂到让人望而却步。我想,这或许是不拘一格的艺术创作的主要好处之一。

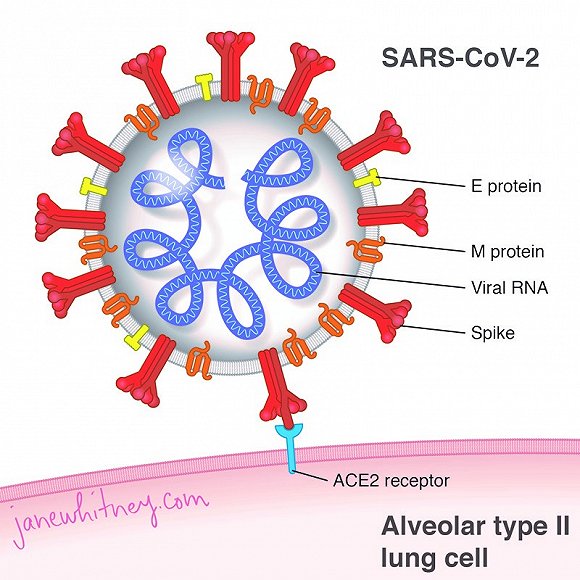

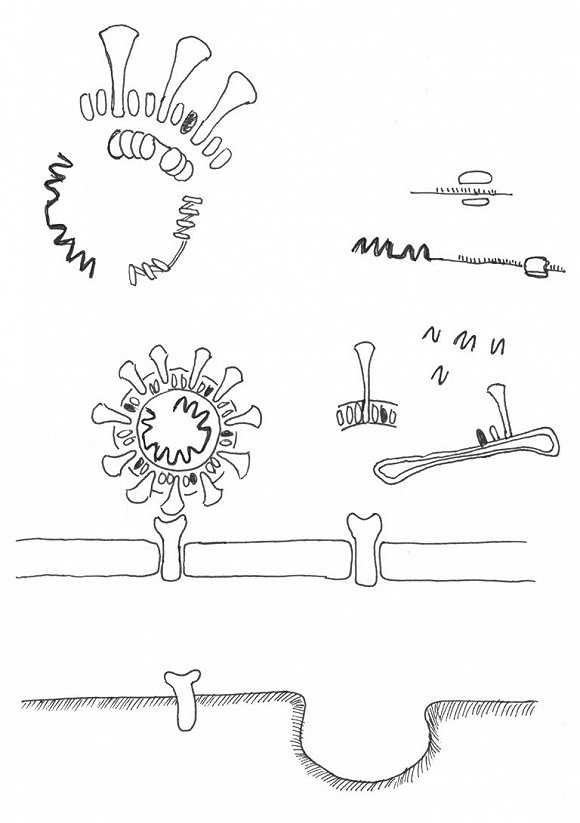

在和简·惠特尼聊天时,我提到了马斯特罗的假设:既然插画都包含了艺术创作,那么所有对于新冠病毒的描绘应该都彼此不同。她说,每个版本的插图之所以不同,还有其他原因:有时,人物无法理解用软件绘制的蛋白质准确结构的3D模型的分子可视化图形,或是不想被它限制住。惠特尼说,“在我的版本中,(蛋白质上的)突起是真实的突起结构的一种抽象化表现。”

简·惠特尼版本的新型冠状病毒图片来源:The Paris Review

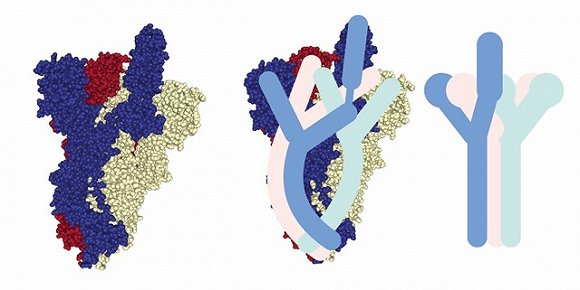

在惠特尼的版本里,一个新冠病毒分子连接着一个健康的细胞,整张图是二维的,风格十分鲜明。它简单易懂,很像AP生物教科书里的图片。但是,这并不意味着惠特尼忽略了分子的可视化效果。她向我展示了她为了弄清新冠病毒的蛋白质结构和新冠病毒的RNA结构(病毒版本的DNA)而仔细研读过的科学研究文章。通过使用3D技术,她绘制了一幅新冠病毒的蛋白质突起的动图。

随后,她还向我展示了她简化3D版三条火炬状蛋白质突起模型的方式——她把其他人制作的3D模型变成了一捆有着不同颜色的Y染色体状图形。

惠特尼版本的新型冠状病毒蛋白质突起图片来源:The Paris Review

乔纳森·科鲁姆为《纽约时报》绘制了新冠病毒的插图,他也想要绘制出一版具有鲜明风格的病毒粒子。他希望他的设计能够更容易被普罗大众理解,但同时也严谨地体现分子的结构。他以美国疾病控制与预防中心的插图为基础,“将突起圆滑化处理,并用风格鲜明的笔触描绘了突起。”他笔下的病毒粒子宛如一颗因为放射线泄漏而获得了超能力的足球。科鲁姆告诉我,“(因为)新冠病毒的名字来源于它外层的一圈冠状突起,调整它的突起是赋予它某些特性的一个好方法。”这里的“特性”指的是任何细节——配色、突起的形状、球体的宽度,但凡是能吸引观众眼球,让人们记住它的细节都算在内。他说,“美国疾病控制与预防中心的版本像个毛线球,但它看起来又很邪恶,真是一个奇妙的综合体。我希望我的版本更鲜明,它应该是明亮的红色,让人感觉它仿佛在屏幕上震动着一般。”

科鲁姆版本的新型冠状病毒草稿 图片来源:The Paris Review

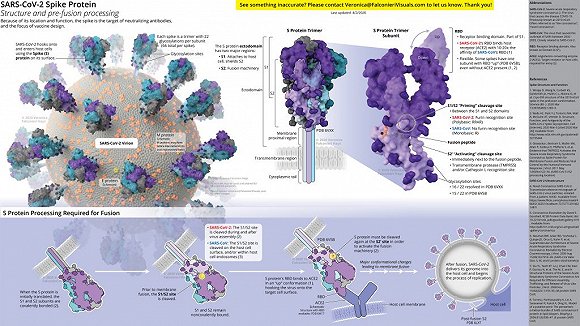

和科鲁姆以及惠特尼一样,维罗妮卡·法尔科尼尔(Veronica Falconieri)绘制了一张充满细节的信息图表,这张图表展示了新冠病毒与健康细胞结合并将其感染的过程。和科鲁姆以及惠特尼不同的是,法尔科尼尔的版本是三维的,且目标读者是寻求参考的医学插画师以及科学家们。她绘制的突起看起来十分复杂,它们展示了“S1/S2区域的不同”以及“糖基化发生的场所”。她的这一版本比我见过的其他任何版本都更详细,但我的人类大脑完全被样貌可人、形似棉花糖的突起以及那相对其他版本更小的球体吸引了。

法尔科尼尔绘制的信息图表 图片来源:The Paris Review

法尔科尼尔说道,在展开长达27个小时的研究和绘图之旅前,她不仅参考了美国疾病控制与预防中心的版本,还参考了由计算生物学教授大卫·古德塞尔(David Goodsel)绘制的插图。法尔科尼尔绘制的突起结构基于对于新冠病毒的研究,这些研究是通过超低温电子显微镜(cryogenic electron microscopy,缩写cryo-EM)进行的(这是一种替代X射线晶体学方法的手段。在这种方法中,分子处在超低温状态下,电子被用来点亮分子)。病毒粒子的主体参考了历史更久、相关研究更多的非典病毒的图像,因为新冠病毒的类似数据暂时还不可用。“还有很多未知的东西,”她补充道,最近有很多科学家转向了对于新冠病毒的研究。“这些日子里,值得担心的事情很多,能做的事情很少。绘制这幅插图是我力所能及的贡献。”

为了评估法尔科尼尔对其他人的影响,我找到了古德塞尔教授绘制的插图。我本以为他的版本会极其详细地描绘病毒粒子,但事实上他的版本却是一幅异常美丽动人、几乎致幻的图像:它既像是显微镜下看到的那种图像,又像是致幻剂让人看到的景象。

古德塞尔版本的新型冠状病毒图片来源:The Paris Review

古德塞尔还曾绘制过埃博拉、寨卡和艾滋病病毒等的图像,这些图像也一样惊艳。在画图前,他也会和其他很多插图绘者一样访问一个将蛋白质可视化的网站——“蛋白质数据库”(Protein Data Bank),以参考蛋白质结构;以及一个叫做PubMed的网站,以参考关于病毒的研究。随后,他会画出病毒粒子的草图——先是大图,最后是微小的细节——最后用水彩上色。他在一篇为《生物通讯期刊》(Journal of Biocommunication)撰写的文章中说,“我发现,我采用的卡通风格、水彩画法易于让人理解病毒的整体情况。”

当我告诉古德塞尔我觉得他绘制的新冠病毒很像艺术作品时,他提醒我,“(这幅插图)与科学紧密相关,我总是想要让插图尽可能地准确,同时帮助人们理解图中展现的生物学过程。”他想要让新冠病毒有头有脸,让公众将它认知为“一个有能被公众理解的大小、形状和特性的物理实体”。他说,艺术创作的动机和对于艺术的限制完全不同。不过,他还是很高兴观者能够认同他对颜色和设计的喜爱。艺术评论家菲利普·肯尼科特(Philip Kennicott)比较了美国疾病控制与预防中心的版本和古德塞尔的版本,他评论道,前者“清楚地强调了这种病毒对于那些拒绝或无法自行执行社交隔离的人的威胁”,而后者“是一个远离人们的,需要被研究、被解剖、被理解的物体。”

人们在网上展开了以古德塞尔版本的新冠病毒为基础的填色活动,图为作品选粹 图片来源:The Paris Review

古德塞尔积极致力于用他的插图提高人们对于新冠病毒的科学意识。在他与人合著的文章《SARS病毒爆发调查手记》(An Integrative Approach to SARS Coronavirus Outreach)中,他整理了由成人和儿童填色的、他的版本的病毒粒子。对于这些插图,有人评论,“五颜六色的东西看起来远没有那么吓人了。”还有人说,“艺术就是将恐惧和痛苦转化成美的过程。”有家长写信给他称,孩子们得以揭开新冠病毒的面纱,了解到这是一个隐形的敌人,只要有正确的工具,我们就能观察到它。在疫情早期,有一位家长给他写信称,孩子担心极了,且无法理解为什么学校马上要关门。那位家长写道,“所以,我给他介绍了病毒的一切——它们是什么,它们会带来什么影响。”第二天上学后,这个小男孩感觉好多了,他用自己的书包给全班背来了古德塞尔版本的病毒粒子填色模板。

(翻译:王宁远)

简体中文

简体中文