瞿凯伦喜欢拍地道的老旧上海、生猛的市井街头,那些熟稔于心、却又在某个莫名其妙的瞬间流露出诙谐荒诞意味的城市表情。近二十年来,他日复一日地游走在这座城市细密幽深的黑白日夜,用镜头作眼睛,注视着它魔性的变异,也显影出自己的心相。

他想记录什么,揭示什么,表现什么?很难有明确的答案。他似乎一度痴迷于瓦尔达,觉得上海与巴黎有几分相似。

那么不妨借用巴黎人莫迪亚诺的话,摄影是一种超验的仪式,“我们只能捕捉到往事的残片、中断的线索、逐渐消失且几乎难以捉摸的人类命运。”

1

纪实摄影的“悟道”

约摸二十年前,瞿凯伦拿起了相机,一开始玩的是胶片,拍些花花草草,“感觉也不大有意思”。

一路打进了中国摄影家协会。本该算是小有成就,但瞿凯伦依然没有找到手里相机的“魂”:“这个路子太商业了,拍的不是我心里想的东西。”

瞿凯伦“心里想的东西”是什么?等到2004年,这个问题的答案才像一束光,照进了他的心里。这一年,中国摄影史上规模空前的纯纪实摄影展“中国人本:纪实在当代”重磅登陆上海。

从270多位摄影家手中收录的自1951年至2003年间拍摄的600余幅作品,被悬挂在上海美术馆空阔的大厅里,凝重而深远。

它们告诉每一个摄影爱好者:在脚下这片浩瀚的土地上,什么事都可能发生,什么样的即景都可能被巧遇;在每一个时空交会的刹那,似乎总有一个观者的分身适时地出现在现场,窥视、发现另外一个令人莞尔的偶然。这场震撼人心的展,瞿凯伦看了两天:“我才知道照片原来应该这样拍,这条路我走定了。”

接下来的十几年就是细水长流的“悟道”之路。瞿凯伦特别提出,要感激他的“恩师”陆元敏。一个偶然的机会,瞿凯伦得了个一等奖(不知道是不是那一马甲袋证书的其中一张),陆元敏就是评委。亦师亦友的两人就此结缘。

瞿凯伦常给陆老师看自己的作品,只消稍加点拨,好和不好,心中有数。“一开始我不懂,老是拍城市里大的背景板,头顶是美女广告,一个人在下面走,似乎蛮有视觉冲击力。这种东西他看也不要看。

他讲了一句很深刻的话:这块广告牌是你的东西吗?不是。你只是借别人的东西来形成一种画面的美感。”一经提点,类似的作品,瞿凯伦从此不拍。

2

3

4

5

6

7

消逝中的城市密码

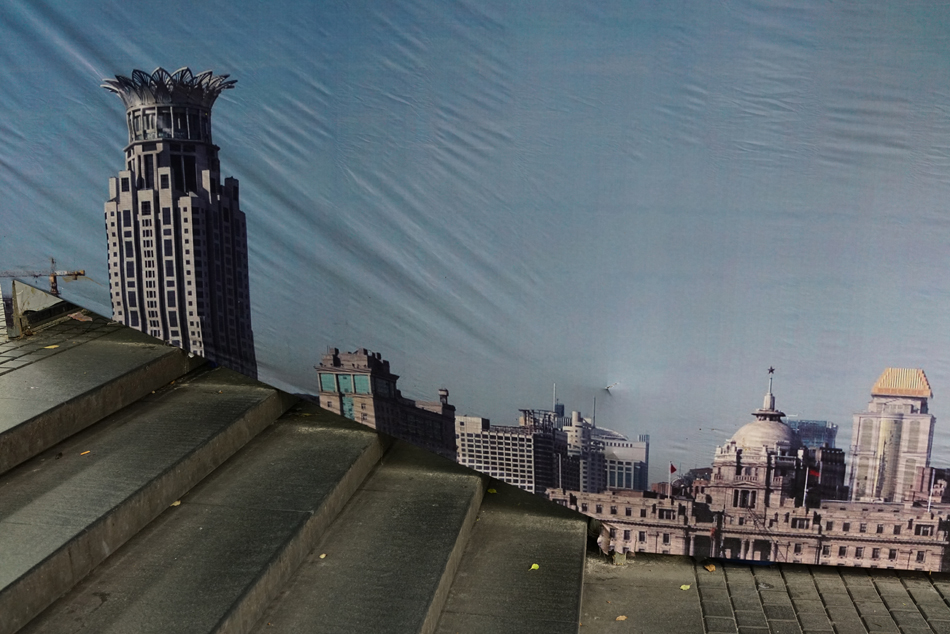

渐渐地,一种“瞿凯伦自己的东西”开始形成。用他在某次得奖后曾经写下的一段话来说,他“最想追求的是照片中城市人的气质,以及它的荒诞性,隐喻性,静静的气息等。像是寻找将要丢失的城市密码,又像是猎取暗合自己心境的事与物,借助镜头去领悟人生的点滴感受。”

不论他的眼睛如何介入寻常与不寻常的都市生活,始终都给这座我们似乎永远无法彻底理解的城市留下了变化中的注脚。

8

9

10

11

被拍的人不愿意,那就不拍了;世上的很多事情,都不能强求。就像时间无法减速的前行,城市无往不复的变迁,生活无可奈何的遗忘。

街拍者不承担史官的使命。而我们的记忆也和照片差不多,只是一些短暂、即时的片段,要穿过岁月的光和影,寻回早已消逝的人与物。

作为一个对旧日上海有着深深迷恋的街拍摄影师,说瞿凯伦的“抢拍”是在和时间赛跑?或许有点这个意思,也好像谈不上。

他只是一点一点、不停步地拍着。从他最熟悉的大本营虹口,到依稀残存着旧时痕迹的黄浦、杨浦,每天坚持拍两三个钟头,再多也是有心无力。

12

13

14

15

16

这个城市的变化太过迅疾,看着富有人情味的海派生活底色一点点褪色,怅惘、沮丧的何止是一两个人。

而瞿凯伦们所能做的,就是时刻准备着,等待那0.01秒不可言说的奇妙瞬间,按快门,一下就好。这一份猎取者的果决,倒是和城市之变一样生猛。

瞿凯伦的上海,总归多少是老派的,art deco的,带一点西洋油画的腔调。在他眼里,摩登的,才是上海的——即便它摩登起来正越来越吃力。

作者陈心怡: 《TimeOut上海》前资深记者

(本文来自澎湃新闻,更多原创资讯请下载“澎湃新闻”APP)

简体中文

简体中文