小说家H·G·卡里略今年春天因新冠肺炎去世。我在乔治·华盛顿大学与他相识,我们都在那里教创意写作,也都在PEN/福克纳基金会任职,他是董事会成员。我认为他是一个可爱而复杂的天才,对他的学生和不断发展的文学世界都十分忠诚。

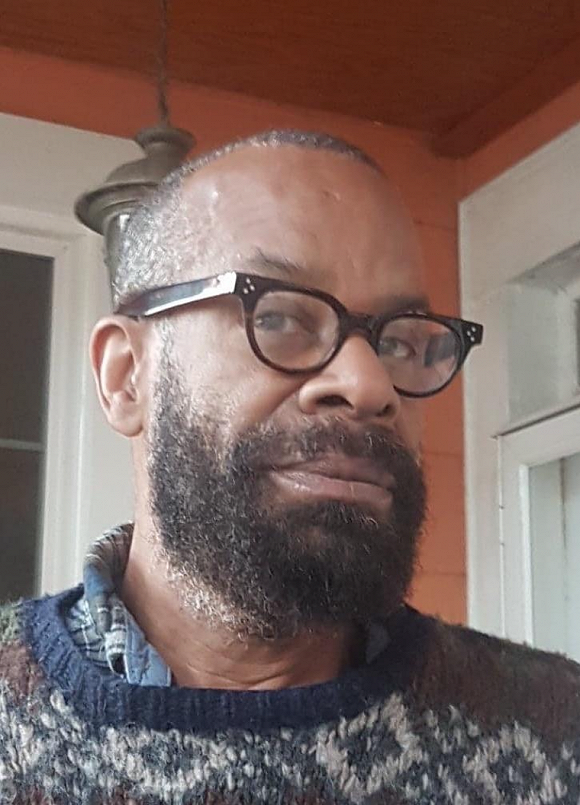

我们都叫他哈切。他散发着权威的气息,告诉你读什么书、如何写作,甚至如何生活。他的学生在他的办公室外排队,坐在他的膝旁,接受他的建议。他在文艺晚会上大放异彩,戴着黑框眼镜,仪态万千。哈切是活生生的国际艺术家的化身,散发着光辉和温暖。

然后,一切都乱了套。他的姐姐纠正了4月份《华盛顿邮报》刊登的讣告。她告诉记者保罗·杜根,哈切并不是他长期自称的非裔古巴人。他是非裔美国人,出生在底特律,而不是加勒比海的一个小岛上。他在家中被称为“格伦”,其家族姓氏是卡罗尔,而不是卡里略,家里也没有拉丁裔。

这个消息对我们这些认识他的人来说是一记耳光。我们哀悼他,但我们也在震惊中挣扎。哈切留下的东西也许不属于他,甚至连与他同住在伯温高地的丈夫也不了解他,乔治华盛顿大学和PEN/福克纳基金会也同样不了解他。我不是唯一一个感到被背叛的人,也不是唯一一个如此悲伤的人。 我被他的故事所触动,并让我想到了关于美国的一个失落的话题。文学界有自己的版本,有些作家用假名出版作品。想想约翰·勒卡雷(John Le Carré),也就是大卫·康威尔(David Cornwell),法国名字给了他特殊的名声吗?阿曼蒂娜·露西·奥罗尔·杜班(Amantine Lucile Aurore Dupin)知道用男人的名字出版意味着她的作品会以不同的价值体系被评判,所以她化身为乔治·桑(George Sand)。赫尔曼·格伦·卡罗尔(Herman Glenn Carroll)在开始出版时是否也有类似的想法?作为非洲裔古巴人是否增加了风味?趣味?诱惑?

小说家H·G·“哈切”·卡里略 图片来源:Dennis vanEngelsdorp

种族表演在美国是一种特殊的事物。从历史上看,它与白人世界的地位和机会息息相关。哈切选择成为一名拉丁裔作家,在他的小说中掺杂了西班牙语。他早期的短篇小说名为《牛奶》(Leche)和《金色蜜蜂》(Abejas Rubias)。他写的是古巴咖啡,是番石榴蛋糕,并告诉朋友“卡里略”是他恢复使用的家族姓氏——但重塑是有代价的——他在创作古巴背景故事时,抹去了自己作为非裔美国人的遗产。

他在维持这副面孔时的焦虑感是很难想象的。他知道自己是两个人,又要兼顾这两个人的身份,这种双重性让人难以理解。他在建立自己的文学声誉时,决定承担一个人为的身份,令人震惊,并暗示着自我厌恶,甚至是内在的种族主义。他在如何推销自己方面做出了战略选择。

但他同时做了真正的重要的事情,并且影响广泛。几年后,他离开乔治华盛顿大学的时候还在给我发电子邮件,告诉我他的学生在他的帮助下进入全国各地的艺术硕士项目。他为有色人种作家发声,并创办了教育项目“我们的声音”(Nuestras Voces),通过PEN/福克纳基金会将拉丁裔的故事和作家带到华盛顿特区的公立学校。这些真实的事情和他捏造的身份形成了鲜明的对比。

他的小说《释放我的西班牙裔身份》( Loosing My Espanish )中的一段话在今天有特别的共鸣:

哈切“把同一个国家抛在脑后”。他选择不来自底特律,摒弃了中西部的根基。坐着船穿越鲨鱼出没的水域去迈阿密,比离开摩城去哥伦比亚特区或更远的地方要好得多。他的黑人生活很重要,即使把其中一部分抛在脑后。他就像蛹一样,脱去了外衣,飞走,变成另一个人。我想说的是,他从不“假装不痛苦”。他有一种悲哀,偶尔会出现,事出突然。他会为他原本的生活哀悼吗?他会后悔给自己安排的流放吗?但我没法问他这些问题了。他走了,又一个新冠肺炎的受害者,这种疾病正以非同寻常的规模消灭有色人种。他把“整个国家带在身边”。我们会想念他的。

本文作者Lisa Page是《我们戴着口罩:美国15个真实的故事》(We Wear the Mask: 15 True Stories of Passing in America)的合编者,乔治华盛顿大学英语系助理教授。

(翻译:李思璟)

简体中文

简体中文