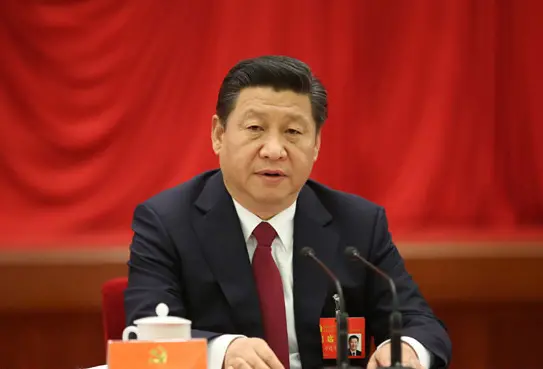

【亞太日報訊】10月28日,中共中央對於全面推進依法治國所作出的《決定》正式揭盅。29日,香港《大公報》發表評論員方樂迪的評論文章《法治制度建設升級 習近平時代揚帆》,稱三中全會和四中全會成為習近平執政以來的兩個關鍵節點,現轉載如下:

三中全會將中國改革開放推入2.0時代;四中全會則為改革開放2.0時代的整體建設鋪設升級版法治軌道,建立約束機制。習近平也以“姊妹篇來形容四中全會與三中全會的關係。隨著法治制度建設的升級,習近平時代也揚帆遠航了。

中共政治斷代的兩個關鍵因素

自2012年11月15日成為中共總書記後,習近平和他的同事們已掌舵這個國家700餘天。僅從面貌上的變化看,新政風暴不僅超出很多希冀改革者的預期,也超越許多官僚體系內部人基於以往政治潛規則的判斷。

的確,無論是從最可能遭遇反撲的反腐領域,處境微妙的外交領域,還是從較為棘手的治軍和經濟建設領域,乃至於對改革的宏觀把控能力,中共的新一代領導集體皆採取了鮮明不同的魄力舉措。不過,只就此面面俱到地貼標籤與總結,進而提煉出習近平時代的概念與特點,就難免泛泛了。

評估領導人的為政特點及作為是否能構成為一個時代時,不僅要看他做了什麼,或者外部變化以及應對等內容,還要深入這些表徵看他為什麼做了這些。僅從領導者所處的外部環境來判斷為中國政治斷代是不嚴謹的。因為每一個領導人,如毛鄧江胡,他們面臨的外部挑戰都是不同的,但不能就此就完成一個政治斷代。因此,唯有瞭解領導人的作為是否帶來了範式突破與模式的變化,才能進行合理的政治斷代。

就此看,權力秩序的變化與制度建設的更替是衡量中共政治斷代的關鍵因素。權力秩序與制度建設恰如“人字的結構一樣,屬於相互支撐的狀態。一方面,權力秩序將影響到制度建設,制度建設反過來也會有助於構建一個高效健康的權力秩序。二者相得益彰並呈現相互制約與相互促進的作用。領導人如何認識和改變這兩個因素,將影響中國的政治斷代。

2013年,傅高義在中國推介他的《鄧小平時代》時曾表示,“現在中國主要走的是鄧小平的路,我以前這麼看,現在也是這麼看。傅高義之所以有這樣的判斷,是因為無論在江澤民時期還是胡溫時期,中國的權力秩序與制度建設基礎都沒有發生根本變化。這兩代領導人在鄧小平的基礎上不斷完善或呈現,並沿著既定軌道穩步前進。而自習近平為總書記的中共第五代領導集體上臺執政後,無論是是權力秩序還是制度建設都發生了變化。尤其是前者,通過整風、反腐等動作,使得中國的權力秩序發生了根本的改變。而後者也借四中全會之機大體上構建好了制度建設的軌道與權力約束的機制。

領導人與權力秩序的構建

在權力秩序方面,習近平時代與毛澤東時代、鄧小平時代的權力秩序有著明顯的不同。

不可否認,長期以來黨內存在著山頭政治的現象,正所謂“黨外無黨,帝王思想。黨內有派,千奇百怪(毛澤東語)。中共七大的講話中,毛澤東指出,“中國革命有許多山頭,有許多部分,內戰時期,有蘇區、有白區,在蘇區之內又有這個部分那個部分,這就是中國革命的實際。離開了這個實際,中國革命就看不見了。基於這一基本現實,毛澤東、鄧小平和習近平表現出了不同的應對思路,相應的也產生了不同的權力秩序。

毛澤東時代的權力秩序是高壓之下的原子化,以自己的權威統攝了各方力量。雖然各方勢力也有相互博弈(如林彪和江青的政治集團、高饒事件),但這些勢力都統攝在毛澤東這個權力秩序的天花板之下。在鄧小平時代,毛澤東這樣權力秩序天花板消失了,但作為政治強人的鄧小平執政呈現出權威主義的特點。自鄧小平以後,無論是江澤民還是胡溫時期,這種由分權構築的權力秩序依舊沒有發生根本性的改變。不過,朱鎔基憑藉經濟改革還是將經濟權力集中到中央手裏。基於這種分權的權力秩序,內地學者還創造性地提出了“集體總統制的概念,即“中央政治局常委會由9名成員組成,分別代表黨、國家和軍隊等八大領導機構,分工合作與協調合力,形成了中國特色的‘集體總統制’。

在習近平時代,這種持續性分權的權力秩序則發生了扭轉。中共的權力秩序面臨收縮與集中。習近平通過兩個舉動完成了中共權力的收縮與調控,重組了中國的權力秩序。第一個層面,就是以“小組治國為抓手,完成了對決策權力的重組與集中,使得改革在決策層面更高效和更易協調。另一層面,高層以反腐為抓手,以迅雷不及掩耳之勢完成了對於地方貪腐派系的清理工作。通過此番反腐看,地方派系和山頭政治對於改革傷害之深、腐蝕之嚴重,是觸目驚心的。中央借由反腐推動的權力重組在一定程度上消除了改革在執行層面的隱患。通過打擊寡頭政治和財閥完成對於改革阻力的清理工作。

由此,習近平完成了決策層面與執行層面兩個權力維度的收縮與調控,改造了權力格局並呈現出新的權力秩序。

構築垂法而治的制度通道

權力秩序與制度建設是相互支撐與相互約束的。一個構建良好的權力秩序如果沒有法律的約束,是不可能正常運轉,且極易導致腐敗。在權力秩序構建基本完成時,迫切需要構築一個垂法而治的制度通道,進而約束權力的運行。否則,權力難免成為脫韁的野馬。從毛澤東時代到鄧小平時代,再到習近平時代,法治制度建設也逐步更替。而習近平時代與之前政治時代的不同之處,就是通過權力秩序的塑造來打造一個垂法而治,限制人治的法治制度。

通過四中全會所透露的資訊看,中國的法治制度建設不再是用簡單的行政命令,而是用常態化的制度和法律。法律不僅僅是一種工具,而是一種治理規則,這彰顯與國家治理能力現代化相適應的政治文明進步。

四中全會之於法治建設的意義,就是構築了一個能夠垂法而治的制度環境與權力通道,讓權力秩序與制度建設相互適配。借此,樹立這個國家制度威信。

在2011年,時任全國人大常委會委員長吳邦國就宣佈“中國特色社會主義法律體系已經形成。十八屆四中全會提出,全面推進依法治國,總目標是建設中國特色社會主義法治體系,建設社會主義法治國家。由法律體系到法治體系,這種變化不僅僅是辭彙的轉換,更是由紙面文章到現實執行力量的轉變。四中全會要解決的問題和要確立的方向,即要讓法治真正的貫徹下來,以法律來約束權力,將所有的改革與政策實施置入制度的軌道內。可以預見的是,未來所謂以突破制度為代價的改革將越來越少。

從《決定》全文看,依法治國中對於權力約束的成分更重,可以說《決定》主要從治權的角度來談法治建設。比如提出“建立領導幹部干預司法活動、插手具體案件處理的記錄、通報和責任追究制,若此條貫徹下來,則可以避免之前政法委協調辦案導致的出入人罪的悲劇。此外公報中還提出“提高黨員幹部法治思維和依法辦事能力,把法治建設成效作為衡量各級領導班子和領導幹部工作實績重要內容、納入政績考核指標體系,把能不能遵守法律、依法辦事作為考察幹部重要內容,這些內容都是從人的方面入手來解決制度的問題。

《決定》的推出,為中共治理的制度建立了雛形,並奠定了制度更替的基礎。通過這一套制度的構建,以及對於“黨的領導強調,我們可以看到中國愈發注重打出特色牌,而不是跟在西方後面亦步亦趨。而這種進取心與企圖心已經逐步顯現出來,並明顯展示出非鄧特色的一面。此舉將在更長時間內影響國際層面的權力秩序與制度建設,這同樣是值得期待的。

權力秩序的升級換代基本完成,而制度建設也邁出了關鍵一步,習近平時代已然揚帆起航,並將帶領中國渡過深水區。

简体中文

简体中文