文| 亞太日報特約記者 劉莉莉

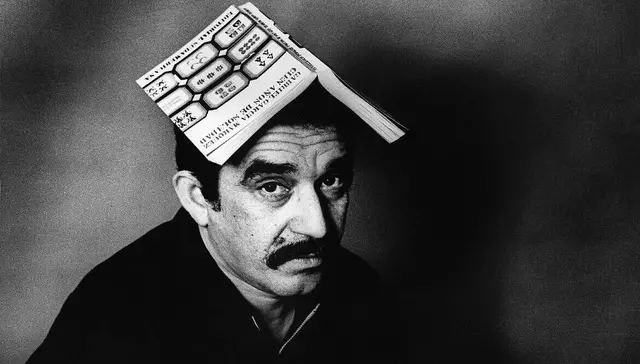

因為“涉嫌”挑撥人家夫妻離婚,1976年的某一天,在墨西哥一家破舊的電影院裡,大文豪馬爾克斯吃了秘魯作家略薩一記老拳,左眼烏青,鼻子掛彩。

文人間鬧別扭,一向有看頭,不過,時候長了,也不過是一出狗血糾紛,時不時讓長舌婦和八卦小報過過嘴癮。然而,馬爾克斯和略薩的這場恩怨可沒這麼簡單。自從在電影院動過拳頭後,兩人在政治立場上分道揚鑣,馬爾克斯依然居左,略薩轉右……

大文豪馬爾克斯吃了秘魯作家略薩一記老拳,左眼烏青,鼻子掛彩。 資料圖片。

有人說,文學要與政治保持一定距離,正如廚房和廁所要保持一定距離一樣。不過,這句話在拉美作家那裡可行不通。在拉美文學“爆炸”時期,馬爾克斯、略薩、阿斯圖里亞斯、烏斯拉爾·彼特里是名聲大噪的作家,也是當之無愧的政壇急先鋒。

當作家遇上政治,形成了一道獨特的風景線,他們以筆為武器,諷刺獨裁,參加公共辯論,結交政治人物,甚至參選總統。因為政治,大師們握筆的拳頭可以變得堅硬無比,因為政治,文學摯友可以不容于水火,因為政治,謙謙君子也可以聲色俱厲、拍案叫囂……

因為政治,略薩的一記老拳,揮得似乎有了些底氣……

反獨裁的“奇兵”

略薩曾說,他十分感謝自己那個酒鬼爸爸。小時候,略薩沒少挨父親的打罵,有時是因為寫詩,有時是因為讀課外書,而更多的時候,挨揍沒有什麼原因。

正如海明威所說:“童年的不幸就是作家最大的幸福。”要不是有這麼一個父親,少年略薩不會那麼早地萌生反獨裁意識,也不會“那麼虔誠地獻身文學”。

在父親的“高壓政治”之下偷偷寫作,是略薩最初的反抗手段。後來,用寫作反抗暴君,成為了略薩一輩子的方式。

若不是有一位酒鬼父親,略薩不會那麼早地萌生反獨裁意識。 資料圖片。

1963年,略薩以自己所在的萊昂西奧-普拉多軍校為敘事背景,創作了小說《城市與狗》,書中的槍殺、鬥毆、吸毒、撕咬、爾虞我詐……反映的正是暴政的醜惡。可想而知,這部小說在當時軍政府統治的秘魯所掀起的軒然大波,遭到當局的公開焚毀。

略薩並非孤軍奮戰。歷史上,拉美這塊擁有絢麗文化和神秘氣息的古老大陸,曾是一片不斷被侵擾的孤獨土地。從歐洲殖民統治,到軍閥、莊園主和教會的“三元寡頭”統治,再到軍政府統治,拉美大陸的苦難和悲劇一遍遍地上演,而擁有反獨裁意義的文學作品,成為了社會變革浪潮的助推器。

面對當時社會的貧困和暴力,用寫作諷刺、對抗獨裁政府,逐漸成為了當時拉美文壇的主流,甚至於出現了“拉美四大反獨裁小說”,即《總統先生》、《家長的沒落》、《獨裁者的葬禮》和《暴君巴德拉斯》。

馬爾克斯在他的代表作《家長的沒落》中,用著他那半魔幻半現實的筆調,描述了一個殘忍、虛偽、多疑、奸詐的暴君形象。暴君有多可笑,竟然下令將全國的黑狗斬盡殺絕,因為據說他的政敵為躲避追殺變成了一條黑狗;暴君有多可鄙,讓人把全國的路燈統統用紅紙包起來,說是可以防止麻風流行;暴君有多可悲,最終只能“孤零零地呆在一座母牛到處亂闖的宮殿裡”。

這些描述天方夜譚,馬爾克斯卻能用一種理直氣壯、深信不疑的語氣表達出來,讓讀者驚呼:暴君不就是這個樣子的嗎?

享譽世界的危地馬拉作家、《總統先生》的作者阿斯圖里亞斯,在青年時代曾體會過鐵蹄統治的陰森可怖。因此,他的小說一個重要主題便是淋漓盡致地揭露獨裁統治。阿斯圖里亞斯曾公開宣佈,他的文學觀就是“為民喉舌”,“拉美文學絕對不是廉價的消遣文學,而是戰鬥的文學”。

是作家,也是政治家

在1982年的諾貝爾文學獎頒獎典禮上,獲獎者馬爾克斯發表感言:“面對壓迫、掠奪和歧視,我們的回答是生活下去,任何洪水猛獸、瘟疫、饑餓、動亂,甚至數百年的戰爭,都不能削弱生命戰勝死亡的優勢。”在這場演講中,馬爾克斯一直在談論政治,更像是獲得了諾貝爾和平獎。

馬爾克斯身在“文學圈”,卻從不掩飾自己的政治傾向和立場。 資料圖片。

馬爾克斯身在“文學圈”,卻從不掩飾自己的政治傾向和立場。他是拉美左翼政權的鐵杆支持者,曾將自己形容為一名“找不到座位的共產主義者”,嚮往建造烏托邦式的理想國。

在馬爾克斯的心中,古巴就是這樣一個理想國,他本人與古巴革命領導人菲德爾·卡斯特羅交往甚密。在馬爾克斯的眼中,老卡是一名非凡的領導人,儘管後來古巴革命遭遇到種種挫折,一些當初支持卡斯特羅政權的作家也改變立場,但馬爾克斯始終“初衷不改”,甚至充當“特使”,為老卡向美國總統傳遞“密信”。

談到政治,馬爾克斯與老冤家略薩的分歧難以彌合。略薩是拉美文學“爆炸”時期四大主將之一,竟然也在1989年以民主陣線黨首的身份參加秘魯總統大選,最終敗給藤森。

很多年以後,略薩對於自己這次參選做了反思,“現在看來,競選沒能獲勝意味著一種精神解脫,可當時失望極了……”競選失敗後,略薩繼續通過寫文章來表達他對政治的興趣,他曾為世界主流媒體撰寫過上百篇政論文章。

略薩的政治膽識,曾讓委內瑞拉已故總統查韋斯甘拜下風。2009年5月,查韋斯為慶祝他的脫口秀節目《你好,總統》開播十周年,計劃推出一檔長達四天的談話節目,同時鼓勵知識份子與他展開辯論。正當無人膽敢響應之際,略薩決定給查韋斯一個面子,而這位著名的“大炮”總統卻取消了第二天的直播。對此,有媒體戲謔稱,查韋斯這麼做是明智的,與其在觀眾面前被批駁得顏面掃地,還不如自行“服軟”。

“不關心政治才叫怪事”

文人清高,似乎並不應與污濁的政治混在一起。拉美文學家為何願意與這種俗物為伍呢?

顯然,這一點取決於馬爾克斯們和略薩們當時所處的環境。上世紀六、七十年代的拉美,正處於一個翻天覆地的時代,政治是繞不開的話題,自然造就了文學“爆炸”時期和那一批立志拯救民族、為窮苦大眾代言的作家。

略薩是拉美文學“爆炸”時期四大主將之一。 資料圖片。

在略薩看來,因為“道德”原因,他不得不參加政治活動,“在那樣(獨裁政治)的環境下,你又正好是個年輕人,你如果不關心政治那才叫怪事”。

同為拉美文學大師,馬爾克斯頗有些“瞧不上”阿根廷著名詩人、作家博爾赫斯。在馬爾克斯看來,喜歡躲在圖書館研究寫作技巧的博爾赫斯的創作,是純粹的回避。馬爾克斯強調,一個作家的政治貢獻應當是,讓讀者明白他所處的社會環境和現實。

很多人曾困惑,魔幻現實主義,是“魔幻”,還是“現實”?對於這一問題,馬爾克斯生前曾做過多次解答:歸根結底,魔幻現實主義表現的是現實,“魔幻”是手段,“現實”是目的。

這也就是說,拉美文學關注的還是人世間的哲學與奧秘,即使是神乎其神、驚世駭俗如魔幻現實主義也不例外。略薩2010年獲得諾貝爾文學獎時,當時負責揭曉這一獎項歸屬的瑞典文學院常任秘書彼得·恩格隆德用“講真話,提問題”來概括拉美作家們的責任,“借助小說的力量,世界可以改變”。

然而,拉美血雨腥風的獨裁統治時期最終還是過去了,大家歡欣鼓舞,卻感覺少了點什麼。人們享受著生活的安逸,卻時常懷念起骨子裡曾有過的那點激情和傲嬌。昔日錚錚鐵骨、唇槍舌劍的作家,如今或是躺在樹蔭下優哉遊哉,或是躲在陰涼處陶醉於個人情感。盛世陽光,沒有普照到文壇。

年輕時的馬爾克斯(左)和略薩。 資料圖片。

甚至於,連老冤家馬爾克斯和略薩都和好了。2007年,馬爾克斯80大壽之際推出《百年孤獨》40周年紀念版,略薩為該書作序。實際上,略薩的序言在30多年前就寫好了,只是後來發生了打架事件,如今,他終於找到個“台階”。

2010年,略薩獲得諾貝爾文學獎,馬爾克斯在微博上留言祝福:“這回咱們一樣了。”後來,略薩在提及他與馬爾克斯這段糗事時也說:“事情都過去了,我倆已經和好。”就這樣,兩位大師在勢不兩立、形同水火了三十年後,居然一笑泯恩仇了。

如此看,歷史還真是無趣得很。

作者簡介:

劉莉莉,80後北京女孩,跟所有北京人一樣,心裡裝著地球。父母都是外交官,自小跟著大人走世界、看天下。從外交學院畢業後進入新華社,從事的是國際新聞報導,用另一種方式來關聯天下。

轉眼“入行”已是第九個年頭,自認為未虛擲光陰,忠實地履行著新聞記錄者、歷史見證者和故事傾聽者的職責。2010年9月作為記者被派往墨西哥新華社拉美總分社,踏上了《百年孤獨》作者瑪爾克斯筆下那片古老而神奇的大陸。

在拉美工作和生活期間,有機會到15個國家採訪、遊歷,深深愛上了這片土地,曾在二十國集團(G20)峰會、聯合氣候大會等國際會議和高端訪談中採訪總統,也曾在毒梟出沒的墨西哥城貧民窟與當地居民話家常,曾坐在地板上與環保主義者談天說地,也曾到當地華僑家中做客,體味海外遊子的冷暖……

豐富的採訪經歷使她積累了大量的寫作素材。駐外兩年,除了完成日常報導外,還為《環球》、《國際先驅導報》、《參考消息》、《經濟參考報》等報刊撰寫了十幾萬字的文稿,將一個多姿多彩的拉美展現在讀者面前。

2012年底結束任期回國,但心裡依然眷戀著拉美的山山水水,工作之餘,也為報刊撰寫特稿和專欄,並為央廣“中國之聲”擔任特約評論員。如今在《亞太日報》開設專欄《山外青山》,希望利用這個新媒體聚合平台傳遞拉美及其他區域的文化訊息,講述那些值得稱道的歷史和傳奇,用自己的感悟,與讀者構建心靈的共鳴。

简体中文

简体中文