【文/ 魏南枝】

非常荣幸能够参加今天的会议,有机会向各位师友学习。我今天发言的基本观点是,新冠肺炎疫情不是“世界的拐点”,但是会加速世界的“去中心化”进程,并且,这种“去中心化”的加速会使政治国家与资本权力之间的博弈进一步加剧。

第一,世界的“去中心化”是已然趋势。

世界的“去中心化”表面上看是美国的世界霸权地位正在受到冲击,实际上,从21世纪初、特别是2008年国际金融危机以来,国际秩序如下两重“去中心化”日益凸显:

第一种“去中心化”是世界正在从“中心-边缘”结构慢慢向网络状结构发展。所谓“中心-边缘”结构是指以美国为中心、西方发达资本主义国家在其周围、其他地区均属于“边缘地区”的结构。但是,这一变化的推动力量不是中国,而是受到第二种“去中心化”力量趋势的结果。

第二种“去中心化”是国际秩序的主体不再局限于主权国家,而是跨国资本、非政府组织和个人都成为国际秩序的主体,这种主体日益多元化背后是跨国资本力量的日益膨胀。因为资本天然地需要追求最高利润、最低成本和最少监管,需要实现对新市场的垄断以攫取超额利润。

因此,在产业链条不断向世界各国各地区延伸、新技术革命使得全球化向纵深发展的同时,跨国资本、特别是跨国金融资本,至少在经济生产和贸易层面,将产业相继向欧洲、拉美、日本、韩国、东南亚和中国等转移,以中国为代表的国家充分利用后发优势、正在向全球产业链条的中高端进军。

因此,推动“中心-边缘”结构逐渐向网络状结构发展的最初动力,是跨国资本和试图进一步扩张其全球霸权的美国自身。同时,从上述两重“去中心化”来看,我们分析世界大变局不能局限于国家间的博弈或此消彼长,应当看到决定世界格局的变量在日益多元化、其中跨国金融资本力量是一个越来越重要的变量。

第二,美国的霸权地位与资本全球逐利之间的互洽性。

如果说现在的美国处于各种维度的分裂状态,那么美国的最大共识之一是“保持美国霸主地位”,这是美国在面临重大调整和变化的进程中保持稳定的基石所在。

也就是说,美国需要寻求相对于世界上其他任何国家更高的权力,美国政治权力的触角不局限于美国的疆界之内、而是可以向世界各国延伸,这就是美国将国内法高于国际法、对外实施长臂管辖等的思想基础所在。

但是,资本的逐利性决定了其必然要求在全球范围内不断拓展生产贸易的网络与边界。特别是20世纪七八十年代以来,美国在与跨国资本联合推动这一轮经济全球化的同时,自己也逐渐从工业资本主义转型为金融资本主义,不仅不再是一个20世纪上半叶可以凭借其强大制造业基础大发战争财的制造业最强国家,而且美国的社会经济逐渐被虚拟金融资本所统治。并且,如萨米尔.阿明所说,这一轮以新自由主义为主导的经济全球化,使得当前整个资本主义世界体系呈现普遍化垄断、全球化垄断和经济金融化三大特征。

在这样的世界体系之下,我们要看到美国的金融霸权和军事霸权与相关金融资本和军工复合体资本力量等长期形成了利益共同体,也就是美国的国家利益和资本利益这二者之间的不同逻辑是互洽的。

因为到目前为止,政治国家是合法使用武力的唯一主体,美国的军事霸权对于保障资本(特别是金融资本)的安全、维持相对统一的世界市场、维护资本攫取高额利润和实现资本积累等都具有至关重要的作用。

与此同时,美国不仅拥有军事霸权、也享有金融霸权,不仅其权力覆盖范畴可以超出其疆界、而且可以从这种霸权地位中获利,例如多边贸易体制的规则制定者、以跨国公司为主导的全球价值链的建立者、占据全球价值链条的高端环节和高附加值环节攫取超额利润的获利者、巨额国际投资净收益的受益者等。尤为重要的是,美国可以利用其金融霸权在全世界“剪羊毛”。

但是,世界的“去中心化”趋势正在让二者利益的不互洽越来越明显,并且新冠肺炎疫情加速了这种不互洽的进程。

第三,美国的政治国家利益与跨国资本利益的张力。

政治国家与资本要实现二者的利益互洽,必须满足两个前提条件:一个是政治国家有足够的军事能力保障资本实现其逐利需求;另一个是政治国家有能力持续为资本在全球流动过程中不断积累提供动力。

显然,世界的军事霸权仍由美国在垄断。但是,如前文所述,自21世纪初、特别是2008年国际金融危机爆发以来,世界的经济权力中心正在朝亚太地区转移,美国不再能够完全垄断世界经济权力——出现了美国绝对的军事霸权和相对的经济霸权之间的分岔。

这一分岔首先撼动了美国的政治国家利益与资本利益保持互洽的第二个前提条件,美国自身的实际生产能力已经难于为资本在全球流动过程中不断积累提供动力。此次新冠肺炎疫情爆发后,美国缺乏防疫物资成为抗疫短板之一,实际上进一步暴露了美国经济基本面的重大不足:产业空心化并未因奥巴马和特朗普两任总统都强调“制造业回归”而有根本性改观,石油和天然气产业的国内生产总值占比在上升、但制造业占比仍趋负增长。

尽管如此,美国的净私人财富在持续上升,而巨额国债和财政赤字的持续膨胀说明公共财富为负;净私人财富上升的同时是贫富悬殊的扩大和财富集中度的不断提升——已经接近镀金时代(the Gilded Age)的水平,被称为镀金时代2.0版。

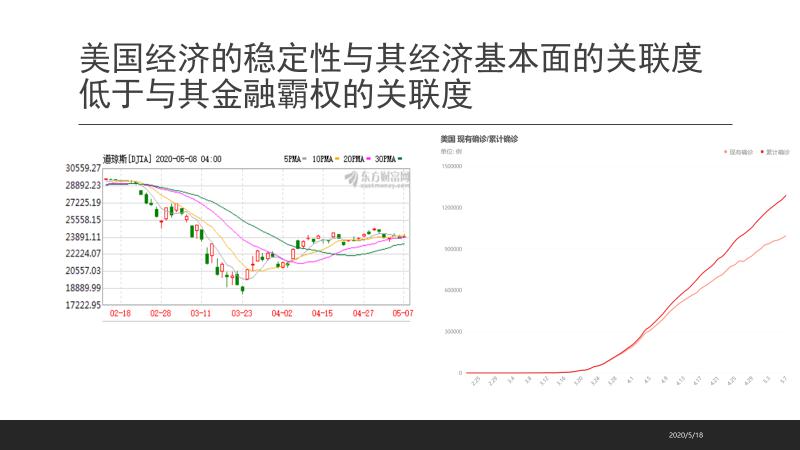

从这个对比图不难发现,美国股市的表现情况和新冠肺炎的疫情情况之间的关联度很低,曾经一度有过关联、所以发生过四次熔断,但是美国通过了累计资金规模接近3万亿美元的四轮纾困措施、美联储实施无限量的量化宽松政策和进行大规模资产购买等,实际上是在滥用其金融霸权地位救美国金融和稳定美国社会、对美国的实体经济帮助不大。也就是说,美国经济的稳定性与美国本身经济基本面的关联度已经远远低于与其金融霸权的关联度。

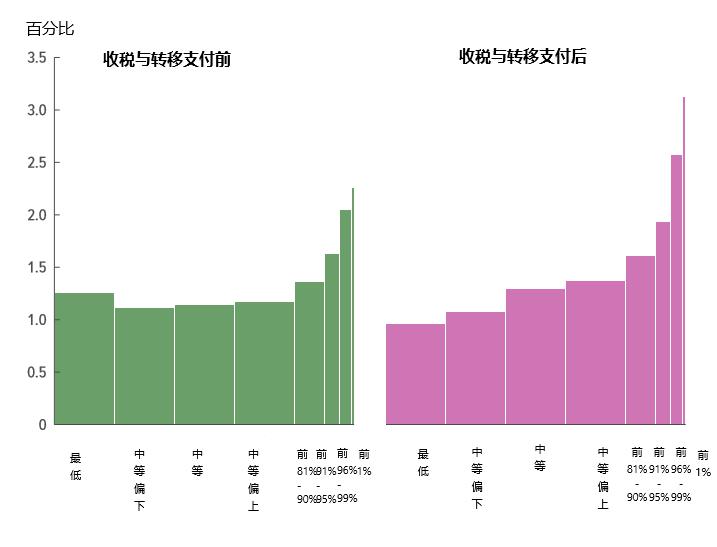

再看如上图所示的美国家庭收入年平均增长率(2016~2021年),这一数据来自美国国会预算办公室公布的《家庭收入分配变化的预测》报告。根据该预测,美国的收入分配差距并未因联邦税收和基于经济状况调查而进行的转移支付等而缩减,反而进一步扩大,而且越是收入高的群体,平均收入年均增长越快。这说明美国的经济社会政策实际上是一个“劫贫济富”的过程。

美国股市和经济社会政策等都不过是美国政治、经济和社会失衡的两个方面,但这些失衡汇聚到一起、在此次新冠肺炎疫情中得到了集中爆发。所以才会出现阶层和种族的不平等和年龄差异导致的健康不平等加剧,2020年4月8日,纽约市公布的早期调查结果显示,非洲裔、拉丁裔美国人的死亡率是白人和亚裔纽约居民的两倍。芝加哥七成以上死于新冠肺炎的患者是黑人,其死亡率是其人口占比的两倍多。

对此,美国职业安全卫生管理局(National Institute of Occupational Safety and Health)局长亚当斯(Jerome Adams)表示,美国黑人的病死率远高于美国新冠肺炎的总体死亡率,这不是基于生理或基因的原因,而是黑人由于社会因素更易受到感染。这种现象被批评为是以居住隔离为代表的根深蒂固的种族隔离——“美国社会不平等的一个强大驱动力”——对不同种族和社会阶层在新冠肺炎疫情下的健康差异产生了重大影响。

此外,代际冲突也在凸显社会伦理危机。除了“老年人应该自愿为拯救经济而死”这种言论,美国新冠肺炎疫情特别凸显的是“千禧一代”和“婴儿潮一代”的代际矛盾非常明显:由于感染新冠病毒的死亡率随年龄增长而增高,一些有仇老心态的“千禧一代”在社交媒体上直接把新冠肺炎称之为“婴儿潮一代的消灭者”(Boomer Remover)。

为什么“千禧一代”会这样?因为“千禧一代”很多人到60岁都还不清助学贷款,因为美国的社会分化和阶层固化使得他们不认为大学毕业获得学位可以改变自己的命运,“千禧一代”认为他们是美国经济金融化的受害者、而“婴儿潮一代”是既得利益者。

此次新冠肺炎疫情所暴露出来的种种问题,不过是上述矛盾的进一步放大,而不是美国出现的新矛盾和新困境。然而,深陷新冠肺炎疫情中的特朗普政府所急于处理的新矛盾之一是,如何针对华为修改出口管制法规中的“直接产品规则”、全面封锁华为的芯片供应链。

有人笑称,特朗普政府动用国家机器去对付华为这一个中国企业,颇有杀鸡焉用牛刀之嫌。但是,如果联系到美国的政治国家利益与资本利益保持互洽的第一个前提条件——政治国家有足够的军事能力保障资本实现其逐利需求,就不难理解了。

如果中国只是廉价商品的制造中心,哪怕工业产值远超美国也不会引起外部反制。但是,华为向世界提供作为通信基础设施的5G网络,这是对美国科技霸权的挑战。美国要保持其军事霸权,必须以强大的高端制造业和技术的绝对领先(科技霸权)为基础;技术霸权还可以帮助美国攫取安全和政治利益,也有利于巩固其军事霸权。

华为的崛起在美国看来是中国变成一个技术强国的标志,因为中国有庞大、完备、复杂的工业体系,实际生产能力很强大;华为等中国科技企业的崛起意味着中国整体高科技发展和高端制造业的崛起;华为拒绝上市,这种企业文化抵制了跨国金融资本对其进行操控的可能。

与此相反,虽然美国的科技创新能力迄今为止仍远远超过中国,但是从科技创新到实现工业生产之间的实际生产能力已经因长期以来的产业空心化而受到了很大限制,从波音等美国企业的现状看得很清楚。特朗普政府竭力遏制华为旨在维护美国的科技霸权和军事霸权,美国的跨国资本为了保持其对世界市场的垄断性地位支持特朗普政府打压华为等中国高科技企业。但是,一旦美国不能满足前文所述的两个前提条件,无法为跨国资本利益提供终极保证,资本是没有祖国的。

第四,新冠肺炎疫情后的多重博弈加剧。

新冠肺炎疫情之前的世界就已经处于“去中心化”进程之中,并且正在对美国的世界霸权地位产生冲击。新冠肺炎疫情之后的世界“去中心化”进程将会加快速度,也将导致下述多重博弈将进一步激化:

首先是主权国家与跨国资本之间的矛盾会加剧。无论是特朗普表示“趁着疫情要把制造业搬回美国”,还是马克龙主张在新冠病毒危机解除之后重建“法国和欧盟的主权”,都无法回避主权国家与跨国资本二者所追求利益不一致所产生的矛盾:跨国资本需要实现全球逐利,主权国家希望自己保持相对于其他主权国家的优势,特朗普和马克龙都不可能迫使资本不追求利润、转而投身于维护国家经济主权,否则产业空心化就不会成为这些欧美发达资本主义国家的痼疾。

其次是金融资本和产业资本之间的矛盾会加剧。美国目前的政治极化和社会分裂等问题背后的一根主线是产业资本与金融资本的较量,实际上特朗普的当选和特朗普政府的诸多议程设置背后都体现出产业资本对日益膨胀的金融资本的某种反弹。新冠肺炎疫情将会使这两种资本的矛盾进一步凸显,也将使得“全球主义”和“民族主义”两种路线之争日益激烈。

再次是不同国家的资本之间的矛盾会加剧。西方资本对中国的不满情绪的确有所上升,原因在于基于各种外商优惠政策、他们在中国市场曾经长期享有高盈利性,但现在随着内外资待遇一致化、这种高盈利能力和预期都似乎在下降。另外,中国资本和中国企业的竞争力在迅速增强,冲击了西方资本对世界市场的垄断权,例如华为对5G标准的制定有很大发言权。新冠肺炎疫情之后,这种矛盾将会进一步加剧。

最后,新冠肺炎疫情正在不断地加剧美国的政治国家利益与跨国资本利益之间的张力。2008年国际金融危机以来,世界已经陷入失序,失序的集中体现就是在抗疫过程中“资本优先”还是“生命优先”的价值选择,其实这是与美国等西方国家进行舆论战的一个重要着力点。

这种失序究竟路向何方?是朝向一个不再由新自由主义主导的经济全球化,还是趋向于多个区域一体化的并存?无论是哪种趋向,都是世界的“去中心化”进程在寻找另一种可能。因而,新冠肺炎大流行不是在重塑历史,而是在加速世界的“去中心化”进程。在这一进程中,政治国家与资本的多重博弈在加剧,也导致人类社会的不确定性在加深。

本文系观察者网独家稿件,文章内容纯属作者个人观点,不代表平台观点,未经授权,不得转载,否则将追究法律责任。关注观察者网微信guanchacn,每日阅读趣味文章。

简体中文

简体中文