凯瑟琳娜·沃克默(Katharina Volckmer)小说处女作《闻心问诊》( The Appointment )的副标题是“阴茎的故事”,美国版本更是改成了“犹太阴茎的故事”——因颇具争议并没有放在图书封面上。 沃克默曾说,这么设计是为了增添惊喜,给这部独白小说插入更多转折,牵动读者的心,令人焦虑不安。

在一个舒适的心理诊疗所里,塞利格曼医生正在跟一个新病人对谈,一位最近赚了些许钱的德国女性。在这次疗程中,她写下了自己的负担,向医生自白道:她痴迷于希特勒,有着狂热的性幻想(常常也与希特勒相关),以及自己作为一名女性、一个女儿以及作为德国人感受到的羞耻。

这位不愿透露姓名的自述者对大屠杀过后不曾驱散的“奇怪的德式沉默”感到尤其鄙夷。拥有女性的身体,总是需要“扮演女人该有的角色”也令她不屑。一段恋爱关系结束,她遍体鳞伤,这两条线索就开始有了交集。她开始思考,未来到底是不是既定的,自己又能否与过去和解?

“我年轻的时候,总以为真正克服种族屠杀的唯一办法,就是爱上一个犹太人,”她对塞利格曼医生说沃克默说。

叙述者在几段话里谈到了性欲、震惊之事以及平凡日常,似乎在挑战读者的神经,有的人会因此退缩。网上一条书评将《闻心问诊》的阅读体验比作在学术讲座上发现有露阴癖从面前闪过。如果这样看的话,可能读者就不曾体会到这本小说里的黑色幽默,它对现代生活的细致观察以及沃克默对情感的控制。

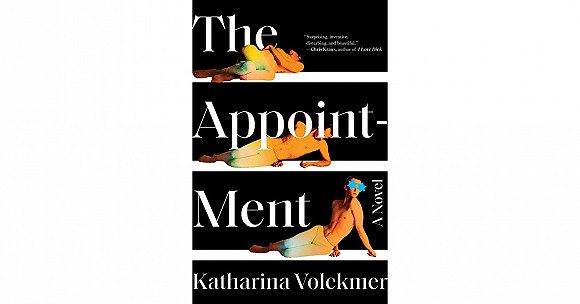

《闻心问诊》

她在伦敦的一家咖啡馆对我说,所有这些关于性与纳粹的文字“其实归根结底都是因为身份”。主角获得了一笔意外之财,《闻心问诊》这本小说的纸质内容也随之水落石出。叙述者的苦涩与咆哮慢慢冲淡,开始揭开这位主人公内心深处的不安全感。“这是一种自白,”沃克默说,而塞利格曼医生则是最好的“忏悔人”——不只是因为他是个犹太人。

沃克默表示,这种交互动态中的固有张力在德国的民族身份中广泛存在,而医生-病人的等级特性也为之创造了一个空间,因为许多人直到现在都不愿意进行关于大屠杀与现代德国的“公开讨论”。 沃克默出生于1987年,但19岁就离开故土,前往伦敦研习语言,如今在文学机构RCW的外国版权部门工作。“我想每个国家都有其难言之隐,但在德国,我总觉得这种沉默令人不适。”

据说沃克默至今仍未找到一家出版商,愿意翻译并且在其祖国德国出版《闻心问诊》。最初她收获的反馈是“令人蒙羞”,她解释说,“他们认为这本书太激进了,甚至是粗俗。他们深感不适。我想,这些出版商是在担心这本书会成为一个丑闻。”这位作者也坦言,这并非不可能。“面对一部这样的作品,读者可能如履薄冰,毕竟我们也要尊重人们的痛苦。”

然而,更常见的情形是,尊重并不能克服沉默。她说:“我认为,你可以再往前迈一步,只要认清某些界限。”书中主角的羞耻感就像一个指导性原则,借此突破人们预设的边界,并将她早期的怨恨感推向一个有意义的目标。

《闻心问诊》这本书有着超现实主义的味道,一是在于其背景设置在一个心理咨询室中,这也让那些总喜欢论断别人的读者卸下了武装。女主人公自白式的语言似乎是在故意挑弄读者,让人们开始怀疑,她本人是否真的如同言语所表达的那般愤怒。我们很难根据表面行文判断这样一个讲述者——将陷入法西斯泥潭的国家与糟糕的食物相提并论。“我们每天咽下的那些难吃的面包,不就如同某种自我延续的迷思吗?”她向医生抱怨道,“我想这就是上帝对我们的惩罚吧,谴责我们所犯下的一些罪行。”

《闻心问诊》手稿 图片来源:frauvolckmer/Instagram

沃克默两年前开始起笔《闻心问诊》,当时她给自己设下了三万字的上线(“我是个迂腐的德国人”)。她解释说,主人公的声音太尖锐了,超过三万字的话,这部小说会令人望而却步。但即便这本书只有112页,仍然有不少读者坦言,《闻心问诊》令人难以招架,也有读者表示这本小说充满了“欧式风格”。沃克默深受奥地利作家托马斯·伯恩哈德(Thomas Bernhard)的启发,菲利普·罗斯的《波特诺伊的怨诉》则在结构上给了她更为明显的借鉴,这本小说同样讲述了主人公坐在心理咨询室里讲述的种种告诫,而沃克默从其中所有反映当代的矛盾之处读出了无限乐趣。

沃克默表示,她写作《闻心问诊》的目的并不是为了耸人听闻——“我从未想过这本书能出版。”不过她也承认,用第二语言英语写作,可能有助于这部作品的最终面世。“我想,用英语写作令我有了更大的自由。当弗洛伊德想说脏话的时候,也会选择用法语。”她不可能用德语来讲述这个故事,因为距离是一个重要因素。用母语来批评自己的国家,离祖国的距离就太近了。“德国编辑的另一个观点是,用德语写作的话效果会削减,小说就不那么有趣了。”

在沃克默看来,这种抵抗恰好证明了自己的观点,也就是说,德国对自己历史的认同最终流于一种令人不适的沉默(Vergangenheitsbewältigung)。当书中的主角告诉塞利格曼医生:“我们用希伯来语来歌唱,为的是让自己记住要‘去纳粹化’,并且保持尊重。但我们从未进行哀悼。我们以一种全新的版本表演着自我,歇斯底里地反对种族主义,并且千方百计消除分歧。”

沃克默说,当提到大屠杀的时候,德国人“冻住了”。大屠杀的恐惧已经成为了好莱坞的故事。“他们告诉自己,关于大屠杀,德国人已经与过去和解了——但我并不认为人们做得到这一点。”同时,当代的犹太文化依然处于边缘地位,反犹主义的各种罪行也正在抬头。沃克默认为,这种尴尬会导致整个民族的自满,从而让威胁趁虚而入。“我想,他们对纳粹主义延续的可能性保持沉默。新法西斯主义正在德国重生,而人们视而不见,今天已经酿成巨大的问题。”今年2月发生在哈瑙的枪击案导致9人遭到杀害,而开枪的嫌疑人有极右翼背景——与“Black Lives Matter”运动不同的是,面对哈瑙惨案,德国人无动于衷。

《闻心问诊》不断直面禁忌话题,直戳德国的沉默,但书中有一种令人发毛的幽默。“有时我发现,幽默的威力更大,”沃克默说。许多读者也告诉她,他们觉得这本书令人不能自已地发笑。“然后他们突然醒悟,停下来说,‘天呐,实际上一点都不可笑。’”《闻心问诊》揭示出,我们在身边竖起的高墙都是石头砌成的,也许能弯折,但不会被打破。

沃克默心里崩着一根弦,关心犹太读者如何看待这本书,但迄今为止,它收到的反馈都是正向的。《数字之书》( The Book of Numbers )的作者,犹太作家约书亚·科恩(Joshua Cohen)表示,“《闻心问诊》为自己淫秽奇怪的内容正名了。”然而,非犹太裔德国人却对此颇有微词,因为这本书将大屠杀作为主题,同时将种族灭绝与生殖器牵扯到一起,令一些人嗤之以鼻。

“他们认为,把身体的话题引入大屠杀的讨论中十分粗俗,这二者是无法兼容的,”沃克默说。但讽刺的是,《闻心问诊》中探讨的非二元性别本应该在英国引发更大的争论,因为在这个国家,跨性别者往往会成为全民讨论的暴风中心,而沃克默认为这实在是件怪事。他相信,性别本质主义忽略了世界是充满差异的:“跨性别者受到的尊重太少了。我们似乎都认为,性别是非A即B的,但中间还有很大一片地带,如此限制自己的思维实在没有裨益。”

正如小说的主人公所说:“我花了很长时间才了解自己的欲望,才明白我永远无法实现。因为我无法用女孩的眼光来凝视这些男孩。”尽管沃克默称自己的小说太过荒谬,无法反映事实,但这位作者仍希望这些文字能鼓励读者超越二元视角:“我们通过性别来理解世界,但如果你能放弃这种方式,会有更大的收获。我想,人们总在担心他们会失去什么,但这种忧虑往往会对人造成限制。”

主人公直面问题,放下羞耻,最终找到了内心的平静。“塞利格曼医生,不要认为我是个反社会的人,”她对医生说,“我知道人们需要幻觉,但有时候我也觉得,我们不该如此惧怕真相。”

当然,这种话不是所有人都喜闻乐见的。一位德国出版商目前表示有兴趣接受《闻心问诊》,但沃克默也希望他们清楚地认识到,这本书一经翻译会引来怎样的轩然大波。“我并不是非常期待这本书能在德国出版,但我也不愿说‘不’。”

(翻译:马昕)

简体中文

简体中文