按: 日本学者宫崎市定的《东洋的朴素主义民族与文明主义社会》出版于一九四〇年,正值日本侵华期间。书中用“朴素主义”与“文明主义”的此消彼长来分析中国通史,形成一套颇为独特的历史观。所谓“朴素主义”,是指历史上未受“文明主义”沾染的宝贵的品质,包括勇武、协作、质直、刚强等,这样从逻辑上就把日本打造成下一个“朴素主义”民族,通过征服来医治中国的“文明病”。本文将“朴素主义”与“文明主义”放回到立论的背景之下,既指出宫崎史观在学术上的可商之处,也提示他写作该书时所受到的时代影响。

《“文明主义”:宫崎市定的中国观》

文 | 王锐(《读书》2021年4期新刊)

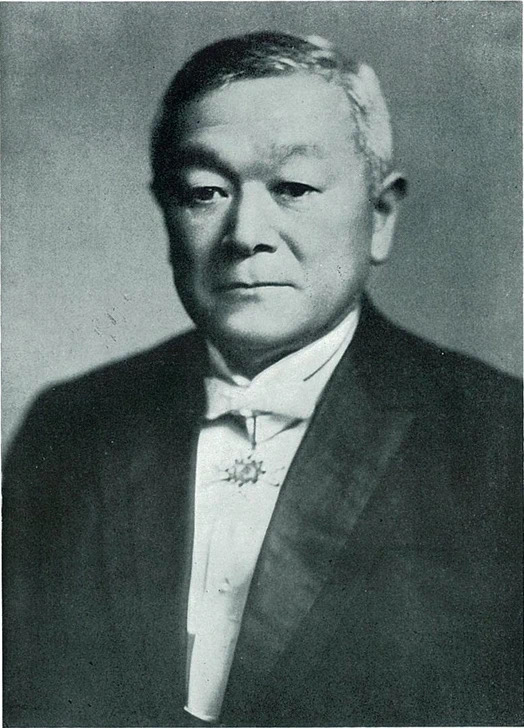

宫崎市定(一九〇一至一九九五)不但在现代日本东洋学研究领域具有举足轻重的地位,而且最近几年,他的不少史学论著被引介到中国来,在各种图书宣传的作用下,成为历史类著作中的畅销读物。在这个意义上,宫崎市定的史学已经不再仅限于东洋史或中国史研究内部,而是成为当代中国学术与文化景观的一部分。

宫崎市定

众所周知,日本东洋史的兴起与明治维新后日本随着国力提升而不断对周边国家进行的扩张和殖民活动关系紧密,它的诞生本来就不是一个“纯学术”的事件。它借由重构包括中国在内的东亚地区的历史,“其实质是为了提升和加固自身在国际上的地位”(王晴佳:《中国近代“新史学”的日本背景——清末的“史界革命”和日本的“文明史学”》)。这在早期东洋史代表人物,其著作在今天的中国同样深受知识人欢迎的内藤湖南身上体现得尤为明显。

内藤湖南

宫崎市定亦然。他一九二二年进入京都大学东洋史学科学习,一九二五年十二月服兵役,四年以后成为日本陆军少尉,一九三二年“一·二八事变”后被派往上海,成为侵华日军的一分子。在他的第一本学术著作,即出版于第二次世界大战期间(一九四〇年)的《东洋的朴素主义民族与文明主义社会》一书里,他坦言:

京都大学

从宫崎自己的经历就能看到,他“所身处的时代”,正是日本军国主义抬头,对中国侵略越发加深的时代。既然要与时代“共呼吸”,那么至少他不会反对此时日本的主流政治与文化氛围,甚至他自己也是营造这种氛围的一位参与者。中国史自然是他的主业,但欲收从时代看过去之效,那么就必须在论述中国的同时,不忘把日本作为另一个主要的论述对象。因此,分析他如何论述日本,或可更为清晰地认识到他在研究中国古今历史时的政治文化立场与问题意识,这十分有助于进一步理解宫崎史学的深层次内涵。就此而言,对他的这第一本学术著作,便值得做一番解析。

宫崎市定史学的一个明显特征,就是习惯于把某一地区的历史流变放在广阔的世界史视野中来审视,强调不同文明与地区之间的联系与互动。这在技术层面无疑与晚近流行的“全球史”颇为契合,因此一些论者把他作为打开中国史研究“新视野”的先驱之一。但在方法论与历史观层面,宫崎此举却与“全球史”研究背后的“世界公民”想象并无丝毫相似之处,而是另有其文化与政治意图。在《东洋的朴素主义民族与文明主义社会》中,他用“朴素主义”与“文明主义”这两个概念,一以贯之地分析中国古今历史,形成一套颇为独到的历史观。及至一九七五年,他仍然自言此书“总结了我这十五年间对东亚历史问题的一些研究心得”,虽然文章显得“稚拙”,但他自信“我在这本书中提出的许多问题,迄今为止几乎没有得到过学术界的认真讨论,很多观点就此被束之高阁,因此,此书并非是完全无用之物”。可见,他在晚年并未悔其少作,否定或修改这本书的基本观点。所以此书可视为宫崎历史观的集中体现。

《东洋的朴素主义民族与文明主义社会》旧译本

《东洋的朴素主义民族与文明主义社会》新译本

在宫崎看来,所谓“文明社会”,就是指社会文化高度发达、政治统治日趋细密、社会组织纷繁复杂、右文之风越发炽烈的社会形态。关于宫崎的这个观点,有论者认为主要是受到中世纪伊斯兰史学家伊本·赫勒敦《历史叙说》一书的影响。从一般意义的学术源流上看或许是如此。但宫崎把这样的观点用来描述中国,依笔者之见,很可能是受到他在京都大学的老师桑原隲藏影响。桑原在《中国人的文弱与保守》《中国人的妥协性与猜疑心》等文章中,从中国历代典籍中选取能够佐证己说的片段,打着实证研究的幌子,对中国历史与文化进行了全盘性的污名化工作,进而凸显日本在东亚地区的华美形象。

桑原骘藏

与桑原相似,宫崎声称中国历代王朝,自建立起,经历过一段时间的休养生息,就会沾染上这一特征。“人一旦在这个社会中处久了,会对这个社会的各种陋规习视而不见,甚至会觉得这一切都是理所当然的而毫不介意,精神上日趋麻木。这样的社会是一个饱和了的社会,没有发展,没有进步,有时甚至会走向堕落。”比如汉代中期以后,社会上奢侈之风盛行,外戚和宦官掌控朝局,更是与“朴素主义精神”渐行渐远。甚至王莽的崛起,也是由于“文明社会”所特有的“迷信”,让士人相信“从生活中游离出来”的说辞。“汉代社会统治阶层的文明化,以及因文明化而引起的不自然性,使王莽篡汉有了可能。”又如宋代虽然有士大夫阶层的崛起、市场越发繁荣、文学艺术高度发达,但却导致社会风气“日益文弱化、女性化、意志薄弱化”,显示出“文明社会烂熟”。很明显,宫崎所言的“文明化”及其特征,基本上与启蒙运动以来西方学者用来描述东方社会长期“停滞”的话语极为相似。

与之相对,宫崎认为所谓“朴素主义”,主要体现为未受“文明化”沾染的“野蛮民族”身上“最为宝贵的东西”,包括勇武、协作、质直、刚强等特征。他们能敏锐地察觉到“文明社会”的诸病症。在宫崎眼里,中国历史上的北方游牧民族多具有“朴素主义”的特征,他们进入中原,未尝不是医治“文明主义”的弊病。当然,在这之后他们极有可能也熏染上“文明主义”之风,变得越发文弱。因此,如何能接受“文明主义”的优点而不失“朴素主义”的精华,就成为中国历史进程中留给后人的最大教训。在历代之中,宫崎对北周颇为青睐。他认为:“对北周来说,人们的劳动受到了最大的尊重,物欲相对微弱,而人们的精神昂扬。野蛮民族在接触到文明社会以后,不失本民族的朴素性,逐步定居,逐步文明,这种最理想的过程,在关中地区得到了实现。”联系到该书的出版时间,这番描述让人觉得与其说是在分析历史,更像是基于当代意识而展开的政治论述,教导后代“野蛮民族”如何占领、统治“文明社会”。

“胡化”

事实上也正是如此。作为中国的邻邦,日本在历史上自然与中国有颇为紧密的关系。但宫崎在叙述中国历史之时把日本穿插进来的方式却颇值得玩味。他认为宋代中日之间的交流,日本僧人刻苦自励的精神让中国士人印象深刻,“宋人对日本人的感情也因此而友善”,欧阳修的《日本刀歌》即诞生于此背景下。如果说这一观点还有些许根据的话,那么宫崎在叙述明清之际的历史时再次让日本登场,其现实目的就昭然若揭了。一般谈起此时的中日关系,多聚焦于南明政权试图“乞师”日本、朱舜水等遗民东渡“避秦”。但宫崎别出心裁,着重叙述满人与因海难而漂泊至东北的日本人之间的往来,刻意突出后者眼里的满人如何具有“朴素主义”精神,甚至与日本的“武士道”若合符契。宫崎借此感慨:“日本与满洲,在朴素主义的锻炼方面一脉相通,虽然语言不通,但以心传心即可交流,真可谓好汉知英雄。”同时他还强调:“明朝人无法治理的文明社会,在注入了数万满洲人这个新要素后得以安稳了下来,这多少有些不可思议。”所以,“医治文明病,方子只有一个,那就是注入朴素主义”。

通过这样的方式,宫崎将日本引入到中国“文明主义”与“朴素主义”的消长史之中,从逻辑上就把日本打造成下一个通过征服中国来医治“文明病”的政治体。这在问题意识上和当时日本东洋史学界的满蒙研究一脉相承。不过让人更容易联想到的是“九一八事变”之后,日本在东北极力扶持伪满洲国傀儡政权,强调所谓“日满亲善”。虽然在现实中,东三省的政务皆由日本人主导,溥仪等人毫无置喙之权,但在意识形态宣传上,日本却极力形塑自己与伪满在历史与现实中的联系(参见驹込武:《殖民地帝国日本的文化统合》,吴密察等译,台大出版中心二〇一七年版)。宫崎建构出来的日本与满人之间“以心传心”“好汉知英雄”,不啻是在用历史叙述的方式来为日本殖民东北的宣传添砖加瓦。

但如此这般还远远不够。宫崎指出,近代西方势力进入东亚,如何在此时代变局下生存,成为考验“朴素主义”民族的关键。值得一提的是,在他看来,西方列强之所以能够崛起,也是因为具有“朴素主义”的特征,能够一方面保持活力,一方面汲取“科学精神”,让“朴素主义”披上了科学的外衣。而反观东亚,清王朝的统治者虽然先前与日本“好汉知英雄”,但入关之后难逃“文明主义”的熏染,背负起了“数千年积累起来的中原文明社会的迷信恶习”,致使难以抵挡西方列强的冲击。但“所幸的是,与中原的文明社会相比,在东方世界还有一个朴素主义社会的存在,这就是日本”。不过让人生疑的是,日本同样有靡靡不振的贵族文学与市井气十足的浮世绘,上流社会的生活方式更是纤细而繁琐,不正与中国历代王朝的“文明主义”颇为相似吗?

因此,宫崎极力强调:

很明显,这些论调早已不再是史学领域的实证研究,而是对本民族历史的赞扬与对未来的寄托。只是联系到日本近代史,不少维新志士的倒幕举或许还能配得上“讷于言敏于行”。但明治维新以后政学两界对中国的主流论述,特别是大言不惭地讨论分裂中国的可能性,哪里体现出丝毫“谦虚”?而日本在近代东亚苦心经营的殖民扩张活动,分明“现实”得很,又何曾有过“天真”?

不过若因此就认为宫崎此论是在为日本统治阶级背书,那就错了。“一·二八事变”中,他在上海目睹侵华日军“最上层的指导部官僚腐败极为严重”,反而许多农民出身的一般士兵“性格质朴且忍耐性强”。这让他担心日本的“朴素主义”精神是否会葬送在这些已经有腐化倾向的上流社会人物身上。基于此,他认为:

“一·二八事变”中的日军

明治维新以后,日本为了迅速“融入”以西方列强为主导的世界体系,极力在教育与文化方面效仿西方,开启了“鹿鸣馆”时代。在思想层面,福泽谕吉借用十九世纪流行的“文明等级论”,强调日本应“以西洋文明为目标”,摆脱落后愚昧的东亚文化。近代日本的殖民扩张很大程度上也借助了这一论调,以“文明”自居,“教化”未开化的“落后”地区。不过同时期在日本国内,国粹主义开始抬头,强调需彰显日本自身的特色,攻击肉食者的“西化”风气,宣称此乃堕落之举。“东洋史”学科的诞生也与之关系紧密。这两种意识形态在近代日本交相为用,后者的话语虽然与前者绝异,但论述的逻辑却与前者一脉相承。特别是国粹主义者称赞日本时常不忘贬低中国。比如受到国粹主义影响的“黑龙会”头目内田良平,在《支那观》一书里声称“在世界国民中,像支那国民那样性情恶劣的实在很稀少”,用许多带有侮辱性的词语来描述中国与中国人。宫崎在这里强调“朴素主义”存于民间,上层社会多被“文明”影响,可以说并未自外于国粹主义的论述框架。也正因为觉得日本的“朴素主义”能够克服“文明主义”的弊病,所以他颇为乐观地声称:“建立一个近乎完整的朴素主义社会并非难事,东方社会对我们的希望不正是这一点吗?”如果联系当时发生在中国的战争,就可想象宫崎的这番乐观背后隐藏着怎样的獠牙面孔。他凭什么来断定,“东方社会”会对日本的“朴素主义”抱有好感?

从历史研究的角度来看,宫崎用所谓“文明主义”与“朴素主义”来分析中国历史,削足适履之处颇为明显。本来儒家政治思想内部就有所谓“文质之辨”,强调一个时期“文”过于明显之后,需要继之以“质”。而按照孔子的观点,虽然“质胜文则野”,但“文胜质则史”。理想的状态应是:“文质彬彬,然后君子。”更为重要的是,“文”与“质”主要指的是不同的治理原则与文化氛围,和民族、族群并无直接关系。相比之下,宫崎用民族来划分“文明”和“野蛮”,而无视儒家思想自身所蕴含的要义,这能算是贴近中国历史的本相吗?比如汉武帝时期制礼作乐、独尊儒术,按照宫崎的观点,此诚“文明主义”矣,但恰恰是那时,卫青、霍去病在与十分符合“朴素主义”标准的匈奴的战役中取得巨大胜利,此复做何解?又比如蒙元王朝在统一中国之后保留了大量具有本民族特色的制度,并将属于“文明主义”之要素的儒家与儒生在政治上置于比较低的位置,因此颇符合“朴素主义”,但却在元顺帝时被以汉人为主的农民起义所推翻。之后朱元璋建立的明朝,更是定都于“六朝旧事如流水”的南京,但却能一路北伐,将蒙元统治集团驱于塞外。凡此种种,可见“文明主义”与“朴素主义”,与其说代表了一种分析中国历史的视角,不如说体现出宫崎对于日本称雄东亚的某种幻觉。

总之,宫崎认为:“人生观和历史观本来是相通的。”因此从他的许多史学论著里都能看到他对于形塑现代日本人人生观的思虑。但按照现代史学对于“实证研究”的某种执着,明白宣示历史著作与人生观之间的紧密联系似乎是一件很政治不正确的事情。对于所谓的“学院派”研究风气,他声称:“真正的学院派史学,绝不会让读者感到无聊。行文晦涩、缺乏节奏、理论繁琐、思路不清,这些都不是学院派的特征。真正的学院派是面向一般社会的,绝不会画地为牢,惺惺相惜。”笔者虽然不能同意宫崎的日本论述,但依然觉得至少他很坦诚,没有故作姿态地摆出一副“价值中立”的模样,而是直接挑明自己的研究是“面向一般社会”。借用他自己的观点,这也许算是一种“朴素主义”。

因此,在笔者看来,今天国人在阅读宫崎的著作时不应忽视他的这些情感与立场。面对他的治史方法、他对中国历史的分析,更是需要将其置于这样的立论背景之下来评价。否则一方面很难看清他为何有这样的治世方法、这样的学术观点;另一方面极有可能陷入他所编织的论述逻辑中,把他的情感与立场视为某种值得歆羡的东西。或许有人会问,即便如此,那又如何?现代社会要讲求“多元”嘛。对此我们可以用宫崎自己的话来回应:

正因为这样,在宫崎著作流行于中国图书市场之际,更需要培养一种正确的阅读眼光,以免走到宫崎自己也很反感的那种“刺激”中去。

简体中文

简体中文