戈恩普族作家、特聘教授爱莲·莫顿-罗宾森是《与白人女性探讨》( Talkin'up to the White Woman )一书的作者,与她对话时,你的第一反应会是“跟上”。莫顿-罗宾森以智识敏锐著称,她对社会系统的观察或评价从不止歇。

她将其归因于两件事:这是戈恩普人一贯的分析方式,并且她很早就被教导要将这一原则运用到白人体系中去,在这一制度下,她已成为了澳大利亚最令人敬畏的思想家之一。“托尼·莫里森写道,即便只是一个孩子,也会有某一瞬间了解到自己是黑人这个事实,”她说,“我自己是在三岁的时候经历这个瞬间的。”

莫顿-罗宾森1956年出生于昆士兰斯塔德布鲁克岛的凯达木卡村落。“我比较幸运自己由祖辈带大,并且生长在农村,”她说,“除非万不得已,我们是不会离开岛的。要离岛时,我们就得从原住民保护组织那里申请许可,这样才能去瑟堡拜访我祖父的两个姐妹。”

光是看看祖父母在公共场所受到的对待,她就知道白人和自己是不一样的,有一段特别的记忆留在她心中:“那是在布里斯班,我和祖母正过马路,她的脚后跟卡在了电车轨道里,摔了下去。我看到车辆来往,人们靠近又走过她的身旁。我目睹了这一切。”

“她双膝跪地向前爬,抓着一个路灯杆支撑起自己的身体。这时候我尖叫了起来,因为我看到她的膝盖都流血了。我大喊着,‘救命!救命!为什么没有人来帮帮忙?’她把我抱起来,把我安抚平静之后说,‘因为人家跟我们不一样。’”

“我看着人群——我就是那时候注意到白人的。那年我三岁,那就是我看到他们的时刻。那一刻无可磨灭地铭刻在我接下来的生命里。我从未停止观察,从未停止注视。”

《与白人女性探讨》出版距今已有20年,这部充满创意的作品在澳洲大陆及海外的第一民族女性中产生了跨世代的智识影响,莫顿-罗宾森也因此荣膺美国艺术与科学学院院士。

爱莲·莫顿-罗宾森在位于斯塔德布鲁克岛北部的家中图片来源:Nikki Michail

在这本从未停止再版的书中——莫顿-罗宾森不仅分析、批判了白人女权主义对原住民女性思想的建构,也展现了原住民女性针对白人女权主义所做出的自己的智识建构。在今日的第一民族公共生活中,这或许已经不新鲜了,但这正是部分源于莫顿-罗宾森的基础工作。她说这本书启发了一种“表征作为认识论上的占有”的思考方式,这也形塑了她之后的一部著作《白人的占有》。

正值昆士兰大学出版社出版《与白人女性探讨》20周年之际,莫顿-罗宾森增补了新的分析与回顾。其中包括一个故事:十几年前书本刚刚出版时,她将一份副本寄回了斯塔德布鲁克岛家中,随后她就受邀与一位女性长辈会面,她正是在这个长辈身边学习与长大的。那时的她很忐忑。她们处于《与白人女性探讨》一书的中心位置,也是写作这本书的直接原因。她的著作为她们负责。

“当我说我出身于女战士中时,我确实是在指战斗的女性,”她说,“在昆士兰东南部的各部落中,我们作为凯达木卡女人,骁勇善战是远近皆知的。我们是可敬的,尤其是智慧过人的女人!女战士的这两个特点对我来说很正常,对吧?所以,这本书的写作只是一种对她们的延伸罢了。”

长辈们“非常,非常,非常骄傲”。她在新版序言中说道,她已过世的母亲“是一个聪明又智慧的女人,她以对他人与世界简短但犀利的评论而闻名”。母亲说,“你就代表我们,去和白人女性讨论。”

在《与白人女性探讨》出版十年后,莫顿-罗宾森在公开演讲时还是会感到反胃——直到母亲告诉她,“每次你站出来时你都不会孤单。我们都和你站在一起。”

“我内心挣扎的一部分,并不是我不想让任何人失望,”她说道,“你知道,我不想在大众面前丢脸。人在公开展示的时候是很脆弱的。我一直一直记着我对我们族人的义务,以及我在演讲中必须做到最好的现实。”

“我之所以能到达现在的位置,并不是因为我掌控了整个旅程。一直是先人们塑造,并决定了我该走哪条道路。”

新版《与白人女性探讨》以莫顿-罗宾森对白人女权主义者最初如何接受了这本书的回应作为结尾。在第一版的结尾,作者呼吁白人女权主义学者放弃权力的严肃理论化,真正进入实践。这一呼吁的背景是她受到了一位不知名的白人女权主义学者的诽谤威胁,这位学者质疑莫顿-罗宾森对她和她的作品的分析。

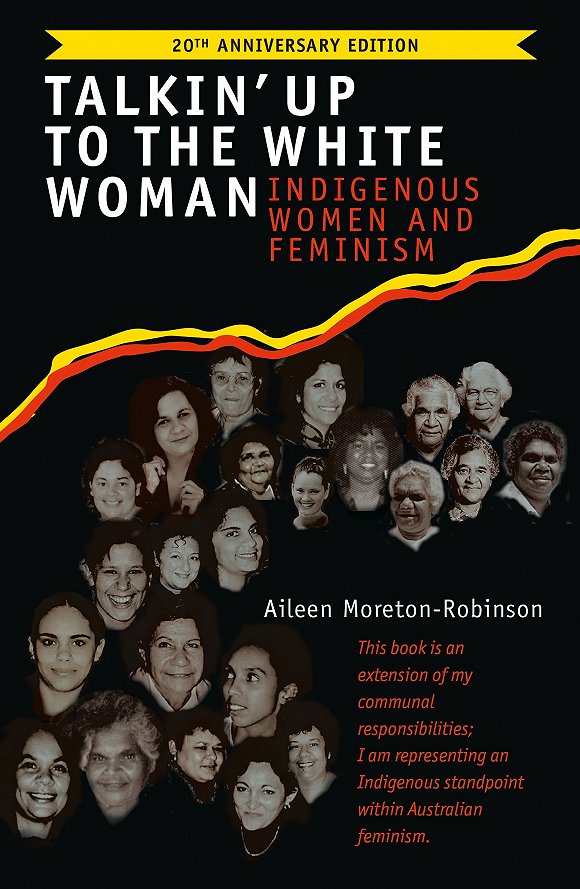

《与白人女性探讨》20周年纪念版

莫顿-罗宾森写道,当时的评论是“施虐-受虐狂”,充斥着“十字路口的相互耍弄……(他们)对权力运作方式的理解局限于主观和个人关于‘好’或‘坏’的选择。”

“我想让人们看到,即便在这些评论中,我在书中所揭示的行为与思想依然在繁殖,”她如今回忆道,“我不认为一些评论者理解了我的著作,要么就是她们戴着她们想要的滤镜在读。”

“我对这些评论者的回应,同样也和向原住民女性学者传达的信息有关:‘你有回应的权利。’尽管这并不被视为礼节。”

借着这次的新版发行,莫顿-罗宾森充分利用了她的回应权。这部作品的持久意义已经为新一代的第一民族思想家做好了准备。当被问及这次她预计非原住民读者会有什么反应时,她说,“这本书第一次出版的时候,我真没有什么计划。这次,我意识到人们是想读它的,即便这已经是本旧书了。但对他们来说,它是全新的。”

(翻译:马元西)

简体中文

简体中文