作为美国当代重要的批评理论家,爱德华·萨义德的观点非常明确,他坚定地认为,评论家的作品比诗歌和小说更为重要,最有能力挑战权威和改变世界的群体就是公共知识分子。然而,据蒂莫西·布伦南透露,萨义德私下里也创作过诗歌和小说,但没有告诉过任何人,即便是那些认识了他一辈子的朋友,对此也一无所知。

布伦南是明尼苏达大学比较文学系的教授,他在最新出版的萨义德传记《心灵之地:爱德华·萨义德的一生》( Places of Mind: a Life of Edward Said )中首次披露:萨义德在2003年去世时遗留了两部未完成小说、一部未被成功发表的短篇小说和至少20首诗歌。作为萨义德曾经的学生,布伦南从其家人手上拿到了这些未发表过的手稿,这绝对是前所未有的发现。

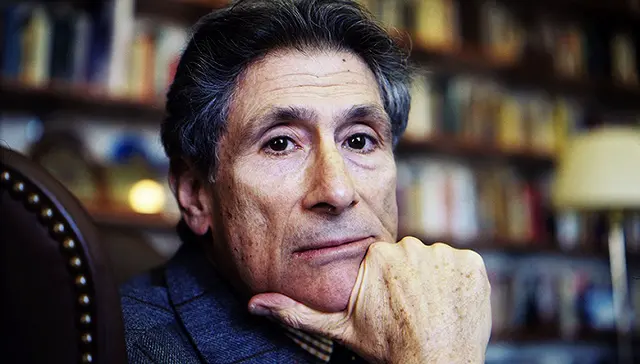

左二为爱德华·萨义德。图片来源:Courtesy of the Said Family Collection

这本传记也进一步揭示出,终身教授文学的萨义德为何会在1992年开始拒绝认可小说这种文学形式。布伦南表示:“我认为,萨义德发现了小说创作存在巨大的缺陷。他的观点是,如果你的目的是改变世界,通过写小说这种方式肯定行不通。”他还指出,萨义德之所以下结论称“对于那些想要推动政治变革的人来说,小说并不是实现目标的最佳工具”,只不过是因为他自己算不上一个成功的小说家。

当时,的确有很多作家试图通过创作小说来干预政治,而萨义德已经意识到这种做法所面临的挑战。他的朋友中不乏著名的小说家,他们给他写信,让他考虑一下写小说的事。但萨义德要么无视了他们的请求,要么就含糊其辞地反问他们究竟想让他写些什么。布伦南补充道:“很明显,他就是要想尽办法误导别人,不让别人发现他其实也创作过小说。”萨义德选择了保密,将这些可能不那么讨喜的个人见解和那些未发表的手稿一起封存。

布伦南猜测,最多“可能”只有一两个人知道他曾经尝试过小说创作。两部小说都是带有政治色彩的自传体小说,背景都设在中东。他的小说处女作是一部三部曲,名为《挽歌》( Elegy ),长达70页,以20世纪40年代的开罗为背景,描述了萨义德童年时期的故事。1957年,22岁的萨义德开始创作《挽歌》,这比他创作专著《东方学》要早了20多年。(《东方学》是萨义德后殖民理论体系建构的开始,具有强烈的政治批判色彩,锋芒直指西方对“东方”的描绘。)

青年时期在开罗的爱德华·萨义德 图片来源:Courtesy of the Said Family Collection

布伦南认为,萨义德是想通过《挽歌》,用一种通俗易通的方式来表达一种文化现象。因为他已经意识到,大多数生活在美国的美国公民或许完全无法理解,在所谓的“东方世界”还存在着像阿拉伯文化这样的独立文化,它在与外部文化保持沟通的同时,也成功地抵制了外国势力对开罗等地区的影响。

萨义德的诗歌也同样“充满了阿拉伯色彩”。20世纪50年代,他所创作的一些诗歌表达了“一种鲜明的反殖民情绪”,探索了被“夹在两种世界之间”以及成长在黎凡特地区的感受。萨义德曾在小说中这样描写黎凡特地区,在那里,“每个人的脑袋都像风向标一样转向西方。”

除此之外,他创作的其他诗歌则非常个人化。布伦南说:“1962年,萨义德曾经创作过一首描写他和他的第一任妻子之间糟糕关系的诗作。” 这首题为《小变化》(Little Transformation)的诗歌近期发表在了《观察家报》上。读过这首诗,“你会突然发现自己对亲密对象感到疏远和恐惧,且不禁让人怀疑你所爱的女人的忠诚。这首诗性别特色鲜明,代入感强,是他所有的诗作中,我最喜欢的一首。”

《心灵之地》

在创作《心灵之地》这本书的过程中,布伦南研究发现,萨义德“完全痴迷于”杰拉德·曼利·霍普金斯的诗作,而且会不停地给他的第二任妻子诵读诗歌。由此,布伦南觉得:“在萨义德的内心深处,他其实是渴望诗歌的。那是他另外一个不为人知的自我,一个更为多情、更加脆弱而不愿为人所知的自我。”

萨义德唯一一部完成了的小说作品《听众之舟》(An Ark for the Listener),书名就取自霍普金斯的诗句。这部短篇小说讲述了一位来自贝鲁特的年轻人,面对他巴勒斯坦亲友被迫离乡的内心痛苦却又无能为力、不得不接受这份伤痛的故事。1965年,《纽约客》杂志拒绝刊登这部作品。此后的25年,萨义德再也没有写过小说。

之前,公众普遍认为,萨义德文学创作中的政治色彩是受1967年六日战争的影响,而这些早期未被发表的作品却表明,真相并非如此。布伦南说:“这太奇妙了。或许,一开始他并不知道政治批判会成为他终身奋斗的事业,然而冥冥之中,他其实早就为此投入了深厚的精力。”

1987年,萨义德开始创作他的第二部小说。这是一部关于背叛的政治惊悚小说,故事发生在1957年的贝鲁特,到处都是间谍。这本小说非常类似于约翰·勒卡雷的间谍小说,都是围绕着美国入侵和参与其中的各方势力的政治阴谋。然而,在被诊断出白血病之后,萨义德就停止了小说创作,所以,这部小说只写了50页。之后,他开始写自己的回忆录,同时也更加确信,“知识分子终究要比作家更为重要,他们才是真正改变世界和挑战权威的人。”

(翻译:刘桑)

简体中文

简体中文