2017年,我受英格兰艺术委员会资助,完成了《疗养院》(

Sanatorium

)一书的相关研究。写书是我能想到的可以拿资助去做热门的水疗保健套餐的唯一途径了,对缓解牛皮癣性关节炎和埃勒斯-当洛综合征引起的一系列症状而言,它的帮助不可或缺。

我去岛上的时候正逢阴冷的十月。虽有通往陆地的桥梁,但我走个几米路都有困难,如果在这么冷的天用电动代步车,腿一下子就会僵掉,继而疼痛难忍。如此一来,我差不多就等于被关在了疗养院里。只有当我的精神状况变得极差,差到了我的身体都觉得有必要出一趟门的时候,我才会离开那栋古怪的、孤悬海外的建筑。

疗养院内部可谓极尽奢华。每天都有海量自助餐可供享用,号称所谓“健康食品”。这些卖相好看、色泽诱人的新鲜水果一下子让我入了迷,直到缺乏胶原蛋白的肠道提醒我自己并不适于消化这些“健康”的膳食纤维,我才回过神来(健康是个相对概念)。

第一天泡在混杂着鸡蛋和硫磺气味的水里时——疗养院的主打治疗项目,我就留意到了自己周围的年长女性身上流露出的旧世界气息。防水妆、钻石耳环和样式优雅的头巾一应俱全。我年纪轻轻又囊中羞涩,看着自己剪的刘海和身上的激素性痤疮,花了好一阵子才从她们不无炫耀意味的奢华美学中缓过劲来。泡了几天澡,走了个身体排毒的流程,我觉得自己都快要散架了,化妆成了提醒我自己还存在的重要途径。

眼下很多人都呆在家里,我强烈地向你们推荐这个办法,隔离期间保健就靠它了。让它有趣一点!去做一些强化自己存在感、提高自己重要性的事。为你的每日生活注入精气神和活力,吃饭的时候放点室内乐。换句话说,要让重视养生保健成为一种得到精心展示的(well-curated)生活方式选择!

日进斗金的健康产业大体上也希望我们信奉类似的东西。无论建议是来自格温妮丝·帕特洛(Gwyneth Paltrow,美国演员,创立了生活方式品牌Goop,遭致诸多吐槽)还是Instagram网红,其主旨都是:你是自己健康的主人!选择健康并不在于你有此需要,而在于它让你感觉更好、气场更足。健康(Wellness, health强调身体层面的无恙,fitness突出外形的健美,wellness更有整体意味——译注 )这一审美取向主要由年轻、苗条的白人女性塑造,她们身着潮牌打底裤,拍照时通常站在悬崖边上或者健身房里。其中充斥着各种令人不安的、暗中以香蕉制成的薄饼食谱(#NomNom #CheatDay, 意即“吃吃吃”和“欺骗日”,都是有关健身者在某一天可以敞开肚子吃的网络梗——译注 )。还有不少身形瘦弱的女性玩倒立的推文,标题一般是“只因热爱(Committed to nothing but love)!”,照片下的标签里一般有体育用品商和新app里的瑜伽-有氧健身课程(自我介绍里有链接,还有#namaste, *namaste为印度问候语,瑜伽课程开始及结束时师生互相以此行礼,有欣赏、感激与身心宁静等意涵——译注* )。

这是一种欺骗性的幻象。不同于疗养院的豪奢,健康号称是不费吹灰之力的:只要愿意做出正确的选择并且敢于有梦想,任何人都能实现它。健康看起来是如此易得,现实中的病痛对那些鼓吹花钱就能买到健康、愉悦和心灵满足的人而言,几乎无足轻重。

在健康理念热门的同时,重要的配套健保服务却越来越不可得。许多欧洲国家仍会运用住院水疗来治疗风湿病人,但伦敦的全国健保水疗场所几乎已经全部关闭了。盖伊医院的水疗池仍然开放,私人病患每泡一次需要花70英镑。我曾去过位于布达佩斯、隶属于某疗养酒店集团的水疗场所,它借助脚踏两只船的策略而得以存续——一方面自诩为健康之必需,另一方面又突出生活方式选择这一卖点。在表层的奢华之下,诸如水下按摩浴、肌肉酸痛的治疗以及肿胀关节的冰敷等更具私密性的关键项目,则都在封闭、冷清、主打实用功能的里屋里完成。

疗养院最富有的客人有条件将奢华发挥到极致,让医学干预变成某种类似于观光的东西。他们环游世界,和朋友到各种疗养场所去“玩水”。他们不需要应付工作或育儿。虽然病情上——和我类似——都涉及各种形式的关节类炎症,但他们退休更早并且能定期接受私家医生的治疗,因而能完全不去使用免疫抑制剂、麻醉剂或代步器材这些我必须依赖的东西。当我们平躺在富含矿物质的水面上时,我留意到最光鲜靓丽的那群SPA顾客特别爱重复这句话:“我理应享受这些。”

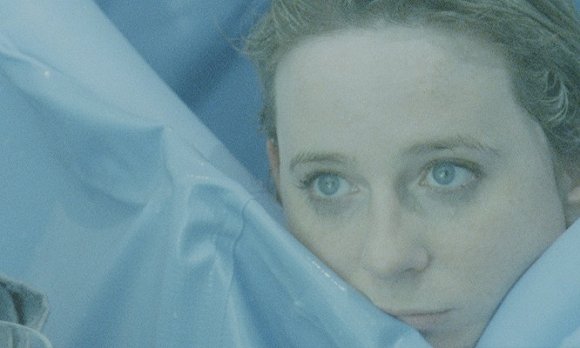

本文作者艾比·帕尔默在自家的充气水池里养病图片来源:Anna Ulrikke Andersen

我一度运气不错,曾经享受过英国全国健保提供的、相当于疗养院的住院身体复健项目。能提供这一服务的医院少之又少,通常得排上好几年的队(当然如今也全部停摆了)。但全国健保的复健项目和疗养院的不同点则在于它并不奢华。我和16个女人住一间病房,晚上因病痛而发出的呻吟声会把彼此吵醒。富有的女性在疗养院里大谈健康何以是自己应得的,但同时也有许多全国健保体系里的人担心的是慢性病更为不利的一面——他们担心自己的做法可能会加重病情:没有充分地咨询医生,从事重体力劳动,甚至有不止一个人在发现怀孕可能加重病情之前,就已经怀上了孩子。

新冠疫情当前,我思考了很多与健康和应得性的本质(nature of deserving)有关的问题。公立医院在想方设法确保足够的床位和呼吸设备,优先顺位起初是根据脆弱性指标来确定的:一张部分地借助于你能走多远来判断你身体机能是否正常的计分表。身心上依赖性较强的人群,床位申请被拒的可能也就更高。像我这种人的估价就偏低,但这很大程度上也源于我们在起点上享有的资源就较少。

随着疫情的发展,这一点变得更加尖锐了。在英格兰和威尔士,族群成了与新冠有关的死亡的最大风险因素之一:黑人死于新冠的几率是白人的四倍,印度、孟加拉及巴基斯坦社群的新冠死亡率则是其白人邻居的两倍。在如此深重的结构性不平等面前,把健康说成是“生活方式选择”,无异于将最为边缘化的社群非人化。当你想到健康文化中最热门的商品——瑜伽、断食、针灸及大麻素疗法——是如何在利润的驱动下频遭挪用、洗白和再包装,这一切就更显得侮辱性十足。

在利润驱使下,健康文化中的热门产品屡遭挪用、洗白和再包装图片来源:Khris Cowley for Here & Now

医学专家容易轻率地否认他们无法理解的生命的价值。在看病过程里,我学会了在医生把我打发出门并且没做任何治疗之前迅速抛出自己的成就。我的成功之处无不凸显出特权:顺性别(cisgender)白人、阶级、体重。很多慢性病患者都没有这些条件。甚至于在新冠疫情来临以前,他们也一向在得到机会之前就被医疗体系抛弃了。

有能力视感觉良好为生活方式的群体,与无法达到这一状态的群体之间的差异,从未有今天这么突出。我和慢性病友相处过很长时间,观念的激荡可以让我们身体的不适得到一定的缓和,比如书籍、创意工作坊与学术课题。有时我不禁会为此发笑——为应付自身所需,我们必须下很大功夫。但了解到我的健康高度依赖于特定某一年的拨款数额以及这一做法之难以为继(你无非可以写一大堆有关疗养院的书),还是会带来挫折感。

从理想上讲,我希望每年能接受一次疗养,以确认我的身体是否运转良好,复查和拟定我的每日理疗计划以及应付慢性疼痛的持续困扰。我的身体既不需要有机果汁也不需要粗粮,有常规护理就行:在和自己交战的过程中享受片刻的舒缓。

但现在我只能在伦敦的公寓里靠充气澡盆解决。一方面水疗的架势要做足(脸要洗干净,配上一件二手浴袍),另一方面每天穿的又都是同一件睡衣,既要考虑自由职业工作量的不稳定性,又要应付慢性的手部疼痛。

健康是一种欺骗性的理念,它宣称我们仅靠运用个人的积极性及专注力就可以摆脱死亡的阴影。一想到我们的命运和健康状况可能已经被超出我们控制的一系列环境因素预先规定,恐惧和无力感就涌上心头。在研究及撰写有关疗养院的著作时,我得到的最大教训还是:我们的身体如何对一场危机做出反应,可能取决于一系列的外部变量。此外,从某种程度上讲,健康是一种可以花钱买到的东西。也许你没法靠砸钱来彻底治愈某个十分顽固的小病,但保持健康依旧被标上了价签。

本文作者Abi Palmer是一位作家。

(翻译:林达)

简体中文

简体中文