“瓦格纳不是人,他是一种病,”哲学大师尼采曾这样评价昔日好友瓦格纳。他对后者的音乐爱得绝望而深沉,称其“充满危险的魅力,甜蜜而令人颤栗,无穷无尽”。然而,政治理念的不同最终却令两人渐行渐远。面对瓦格纳颇受争议的一生,许多人和尼采一样,内心充满了矛盾。

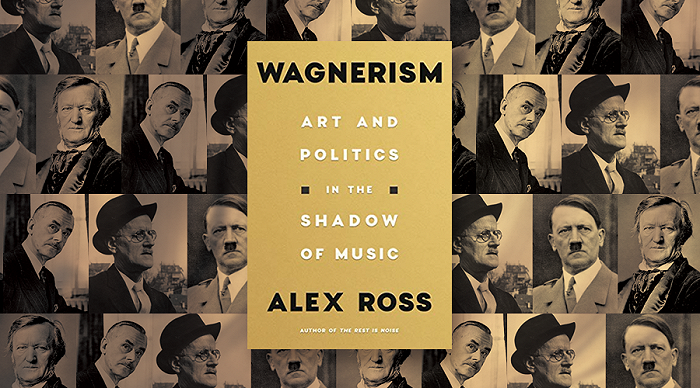

《纽约客》音乐评论员亚历克斯·罗斯(Alex Ross)在新作《瓦格纳主义:音乐阴影之下的艺术与政治》( Wagnerism: Art and Politics in the Shadow of Music )中对瓦格纳复杂的人物形象进行了解读:社会主义的瓦格纳、女权主义的瓦格纳、同性恋的瓦格纳、黑人主义瓦格纳、通神论者瓦格纳、达达主义的瓦格纳、科幻主义的瓦格纳、色情的瓦格纳、好莱坞的瓦格纳、另类右派的瓦格纳、共产主义的瓦格纳……作者想要探索的,是这位天才作曲家音乐与政治交织的多面人生,及其思想在全球范围内产生的影响。

本书还提到了多位著名历史人物,并对其生平进行了精彩的描写。包括犹太复国主义建筑设计师西奥多·赫茨尔(Theodor Herzl)、20世纪30年代非裔社会活动家杜波依斯(WEB Du Bois)以及马丁·路德·金。后者曾经这样形容瓦格纳:“听他的音乐,就好像与神灵同在。”

波德莱尔把瓦格纳的音乐比作可卡因,尼采则将其比作麻醉剂;詹姆斯·乔伊斯认为它们充斥着性欲的恶臭,而苏珊·桑塔格则说它们充满“色情的危险”。瓦格纳就像一位“巫师”,而他的魔法就是创造“整体艺术(gesamtkunstwerk)”,即通过若干种艺术的集合,进而实现各个感官知觉的最大化,在克服理性的同时,探索神话、梦境和潜意识。瓦格纳利用大量频繁出现的无终旋律“不断积聚欢愉的能量,另听众在高潮的边缘游走,却始终无法解脱”。

《瓦格纳主义:音乐阴影之下的艺术与政治》 制图:MPlus

法国是最先受到瓦格纳主义熏陶的地方,1860年在巴黎举行的一系列先锋音乐会标志着它的开端。包括波德莱尔、马拉美(Mallarmé)、魏尔伦(Verlaine)、高更、雷诺阿、莫奈、罗丹、福楼拜、左拉、梵高等众多艺术家在內,都将瓦格纳主义视为通往现代化的道路。用波德莱尔的话说,就是“短暂的、偶然的、艺术的一半;而另一半是永恒及不朽的”。前者体现在印象派画家舞动的笔触里,而象征主义者奥迪隆·雷东(Odilon Redon)、神秘学者萨·佩拉丹(Sâr Péladan)和阿莱斯特·克劳利(Aleister Crowley)在对瓦格纳的作品进行赏析后,认为后者对神话、传说、符号、准宗教的运用恰恰正是“永恒及不朽”的体现(丹·布朗继承了他们对神秘符号的研究)。和于斯曼(Huysmans)一样,大多数颓废派作家相信瓦格纳的作品带有一丝邪恶的意味,他们对歌剧《特里斯坦与伊索尔德》(Tristan und Isolde)终场音乐《爱之死》有着浓厚的兴趣。颓废派将其美化为至高无上的自我神话行为,而尼采则谴责它是自我放纵的虚无主义,认为人类必须将其克服。

瓦格纳主义传入德国的时间要晚于法国。1849年,理查德·瓦格纳(1813-1883)参加德累斯顿起义,向叛军提供了购买手榴弹的资金,自己也投掷了不少。有传言说他后来扮成女人逃了出去,这种说法虽是无中生有,但他的出逃却是事实。随后德国对瓦格纳下了驱逐令,直到1862年才将他赦免。当他再次回到家乡,德国早已成了奥芬巴赫(Offenbach)、门德尔松(Mendelssohn)和李斯特(Franz Liszt)的舞台。瓦格纳在流亡期间完成了《尼伯龙根的指环》的大部分内容,但现有的歌剧院并没有足够的空间来容纳这么多表演者。直到1876年,拜罗伊特剧院建成后,这部作品才终于得以和观众见面。歌剧院的运营需要大量资金,为此瓦格纳创办了《拜罗伊特报》,利用瓦格纳协会的全球网络资源进行宣传和筹资。起初他热情邀请尼采前来担任报刊编辑,但被后者拒绝了,于是瓦格纳便将这一职位交给了汉斯·冯·沃尔佐根(Hans von Wolzogen)。沃尔佐根是个雅利安人至上主义者,对犹太人恨之入骨,常常利用职务之便,明目张胆地宣扬自己的观点。

再来看看政治层面的瓦格纳主义,首先,在瓦格纳的歌剧中,从未出现过犹太人的身影。但是,罗斯却不认为瓦格纳的作品在本质上是反犹太的。最初将瓦格纳的名字与极端种族主义及民族主义联系在一起的,实际上是休斯顿·斯图尔特·张伯伦(Houston Stewart Chamberlain),他后来娶了瓦格纳的女儿伊娃(Eva)为妻,并于1908年接管了《拜罗伊特报》。1923年,张伯伦和希特勒见面时,盛赞他是帕西法尔的化身,注定要去“净化和救赎”这个世界。令人惊讶的是,纳粹时期德国的舞台演出数量实际上有所减少,而希特勒到后期也不再爱听瓦格纳,比起齐格弗里德的葬礼进行曲,他似乎更喜欢《快乐的寡妇》(The Merry Widow)。

“纳粹党热爱瓦格纳”的说法实际上起源于大荧幕:1939年的电影《纳粹间谍的自白》(Confessions of a Nazi Spy)和1940年的《逃亡》(Escape)。有传闻说纳粹守卫在集中营屠杀犹太人时,广播里播放的就是瓦格纳的音乐,这显然是胡说八道。在普里莫·莱维(Primo Levi,作家、奥斯维辛幸存者)的回忆录里,提到过波尔卡舞曲和其他音乐,但并未提及瓦格纳。即便如此,瓦格纳的名字却仍然不可避免的同暴力联系在了一起。而在好莱坞,暴力场面和轻快旋律的组合也开始流行,电影《现代启示录》(Apocalypse Now)便是最经典的例子,当影片中的武装直升机无情地在越南村庄上空扫荡时,导演竟然配上了《女武神的骑行》(出自瓦格纳歌剧《尼伯龙根的指环》第二部《女武神》)的旋律。据说,科波拉安排这一场景本意是对美国式狂妄的控诉,但讽刺的是,美国军方似乎并没有意识到这一点。1983年,美军入侵格林纳达时,还用上了这段音乐,在后来的第一次海湾战争和伊拉克战争中,也发生了同样的情况。

不同国家看待瓦格纳的角度有所不同,在维多利亚女王时期的英国,阿尔伯特亲王将瓦格纳誉为一位思想高尚的理想主义者,称他十分勤勉,是福音宣扬的典范。另一方面,狄更斯(Dickens)、哈代(Hardy)和艾略特(George Eliot)则将《尼伯龙根的指环》看作是对人类因贪婪和工业化而对自然及人性造成污染的警告——这种观点在今天得到了越来越多的认同。与此同时,马修·阿诺德(Matthew Arnold)、威廉·莫里斯(William Morris)、阿尔弗雷德·丁尼生(Alfred Tennyson)和前拉斐尔派人士(Pre-Raphaelites)则将他们对神话和传说的狂热寄托在了讲述“骑士和少女”故事的歌剧上。叶芝决定追随瓦格纳,从民间故事中寻找素材并成为凯尔特复兴运动(Celtic Revival)的领袖,同时他也开始接受神秘主义,由此创作了《金色黎明骑士团》(Order of the Golden Dawn)。而据说萧伯纳在创作《完美的瓦格纳》(The Perfect Wagnerite)时,桌上放着两本书,一本是《资本论》,另一本就是《特里斯坦》的乐谱(萧伯纳将瓦格纳视为一个无政府社会主义革命者)。

不过,英国的瓦格纳主义直到詹姆斯·乔伊斯和弗吉尼亚·伍尔夫时期才达到了顶峰。两人都把自己的写作过程比喻为音乐创作,并且大量引用和参考瓦格纳的作品,《海浪》和《达洛维夫人》更是处处都浸透着瓦格纳的影子。据统计,在《芬尼根的守灵夜》中,分别有178和242条指向《尼伯龙根的指环》和《特里斯坦》的引喻。两位作家在创作意识流小说时,都曾有意将瓦格纳的 “无终旋律”移植到了自己的文字中。

《海浪》

[英]弗吉尼亚·伍尔夫 著曹元勇 译

上海译文出版社 2012-5

1848年,瓦格纳的音乐随Germania乐队传入了美国,这是一个由共产主义革命青年组成的音乐团体,他们和瓦格纳一样,曾在1848至1849年欧洲起义的街垒上战斗过。这支乐队坚信,热爱民主的作曲家的音乐能够点燃和激励这片自由土地上的心灵。被称为“进行曲之王”的海军陆战队乐队领班约翰·菲利普·索萨(John Philip Sousa)曾说过,瓦格纳的音乐属于管乐队,而他们弹奏出的乐曲也的确深受大众喜爱。但美国的瓦格纳主义在1884年才达到顶峰,当时举步维艰的大都会歌剧院决定将意大利剧目换成德国歌剧,效果立竿见影,以至于直到1891年,该剧团还一直保持着全德国剧目的演出内容。当时的宣传册将《尼伯龙根的指环》描述为“世界上最伟大的歌剧演出”,甚至还有人提议在密尔沃基和哈德逊河上建造一个拜罗伊特节日剧院的复制品。

一直以来,好莱坞都是瓦格纳主义最亲切的温床,因为电影正是实现瓦格纳主义“整体艺术”的最佳媒介,许多影片甚至从一开始就深深扎根于此。瓦格纳是史诗巨制的大师,早期好莱坞电影制作人DW·格里菲斯(DW Griffith)、谢尔盖·爱森斯坦(Sergei Eisenstein)和弗里兹·朗(Fritz Lang)都渴望达到瓦格纳的规模和实力。格里菲斯在1915年的电影《一个国家的诞生》中用上了《女武神的骑行》,自那以后,成千上万的电影都对瓦格纳的音乐青睐有加。

其他配乐家很快也纷纷采用了瓦格纳的“主导动机”(leitmotif)技术:用一特定的旋律与某一特定人物概念相关联,这样一来,相应旋律就能起到重要的剧情提示作用,可以快速触发观众的情感按钮。迪士尼在其作品中大量借鉴了这种手法,只不过有时显得过于煽情,有时又过分愚蠢。希区柯克(Hitchcock)和黑色电影(film noir)则另辟蹊径,汲取了瓦格纳作品中的另一种表现方式,即休斯曼所谓的 “无法抑制的欲望尖叫……来自肉体以外的冲动”。不仅如此,布努埃尔(Buñuel)、维斯康蒂(Visconti)和萨尔瓦多·达利(Salvador Dalí)都曾试图在自己的情色电影中追求同样的效果。在1969年的电影《纳粹狂魔》中,维斯康蒂借鉴了《特里斯坦与伊索尔德》中《爱之死》的表现方式,在“长剑之夜”(又称蜂鸟行动,发生于1934德国的一次政治处决清算活动)来临之前,向观众们展示了一段令人目瞪口呆的口交场景。然而,最恐怖的还是三岛由纪夫1966年出品的电影《忧国》,这是一部以《特里斯坦》为背景的切腹颂歌,三岛令人作呕地将切腹行为描述为“终极手淫”。令人唏嘘的是,最终他竟以同样的方式结束了自己的生命。

《忧国》剧照

苏珊·桑塔格在她1975年的文章《迷人的法西斯主义》(Fascinating Fascism)中,提到了维斯康蒂和三岛。这篇文章研究了在更为广泛的文化语境下,纳粹时尚和色情文化的流行。导演肯·罗素(Ken Russell)在其1975年的电影《李斯特狂》中认为这类想法毫无意义,但罗素的态度究竟是嘲讽还是支持,至今尚无定论。正如亨利·詹姆斯(Henry James)所说,虚无主义和廉价事物之间,往往只有一线之隔。

猎奇、科幻和超级英雄题材与文学及电影密不可分,当然还有托尔金的《魔戒》系列。但谁能想到,牛仔流派竟然是瓦格纳风格的受益者呢?欧文·魏斯特(Owen Wister,)1902年的小说《弗吉尼亚人》奠定了西方文学中的牛仔意象。魏斯特痴迷于瓦格纳,在他眼里,每一片草原上都应有一座瓦尔哈拉殿堂,而每一个牛仔身上,都有着齐格弗里德的影子。“一个身型高大的年轻壮汉悠闲地躺在那里,那幅场景简直美如画。他向后推了推自己宽大柔软的帽子,一块松松垮垮打着结的暗红色手帕从喉咙里垂了下来,子弹带斜挎在臀部,他把大拇指随意地勾在上面。”这读起来似乎和伊斯特伍德(Clint Eastwood)的电影没什么两样。

绵延起伏的草原并非美国瓦格纳主义独有的意象,而高潭也许与巴伐利亚路德维希二世的城堡有关。在现实生活中,通过芝加哥建筑学院的教学推广,瓦格纳风格的城市建筑渐渐变得随处可见。据弗兰克·劳埃德·赖特(Frank Lloyd Wright)回忆,自己还在路易斯·沙利文(Louis Sullivan)手下当学徒时,后者总会在设计过程中谈论瓦格纳时期的作品,大声高唱歌剧中的歌曲。许多小镇建筑都有着拜罗伊特节日剧院的影子,当沙利文接到芝加哥歌剧院的任务时,我们也就不难猜到他的灵感究竟来自哪里了。

罗斯在书里用极大篇幅阐述了瓦格纳对于两性关系的态度,却很少提及有关音乐的内容。我们知道,瓦格纳是个异性恋,私生活比较混乱,对性虐毫无兴趣,对同性关系也很宽容。有评论家指责他,称他的歌剧有损性自由准则和性别条例,瓦格纳也只是轻描淡写地说道:“我理解(同性恋),但我自己并不倾向于这么做。”对瓦格纳的喜爱是“出柜”文学的标志之一,而《Meister》(一份季刊杂志)的文章也使得他与路德维希二世(堪称19世纪末的同性恋偶像)之间的关系多了些许亲近朦胧的色彩。1895年,随着克拉夫特·埃宾(Krafft-Ebing)、汉斯·福克斯(Hanns Fuchs)和奥托·魏宁格(Otto Weininger)著作的出版,同性瓦格纳主义的话题进入了公众的视野。上述几位的观点令人震惊,他们认为“音乐可以代替性行为,尤其是瓦格纳的音乐,只是交媾的一个更好的代名词”。有关瓦格纳音乐和性瘾行为之间的联系的文章层出不穷,显然,无论性取向如何,各类听众似乎都能从瓦格纳的作品中受到影响。男同性恋者也许会盯着肌肉发达、手持利剑的年轻武士齐格弗里德或是手握长矛的帕西法尔,无法自拔;而女同性恋者则会更多地将眼光放在布伦希尔德和伊索尔德的身上。伍尔夫就曾以布伦希尔德的装扮参加过一个妇女参政舞会,头上还戴着一个翅膀头盔。

提到女同性恋者,罗斯在书中用了整整32页的篇幅来评价薇拉·凯瑟(Willa Cather)的小说,与“黑人主义瓦格纳”和“以色列瓦格纳”的寥寥数页相比,显得不太平衡,这也是一个严重的失误。本书在标题中对“政治”一词进行了过分强调,与此同时,野心勃勃地编织了一张全球瓦格纳影响关系网,就连作者自己都承认,这张网被拉得过长——比如作者在书中提及的约瑟夫·康拉德(Joseph Conrad)的作品《诺斯特罗莫》,其实不过是一本关于银矿的书,和瓦格纳并没有多少联系。

作者收集了许多围绕瓦格纳主义的素材,却没能将它们进行组织整合,以便更好地支撑自己的论述,这可以理解,但结论部分的缺陷却实在难以令人满意。本书以作者在一次外出观看《女武神》后被恋人甩掉的轶事作为结尾,这实际上回避了贯穿全书的一个大问题:我们是否应该用道德标准来衡量一件艺术作品的价值?如果可以,那么究竟是该取决于创作者本身的道德水平,还是取决于观众的道德水平呢?

此外,本书也对瓦格纳主义和哲学的联系进行了阐述,但仍然没有直面我在上文中提出的问题。在长达700多页的篇幅中,作者向我们展示了不同文化以及不同人群对瓦格纳主义的看法,它们大多带有强烈的个人色彩,荒唐且矛盾。在这样的情况下,也许我们可以采纳哲学家阿兰·巴迪欧(Alain Badiou)、画家爱德华·蒙克(Edvard Munch)和尼采的观点:一件艺术品一旦被创造出来,便独立于其它人和事而存在,包括它的创造者和观众。在罗斯笔下的现世世界中,瓦格纳主义并非一成不变,而是在各种空间与文化中不断交织变换。这也从侧面印证了上述几位大师的观点:随着时间长河向前推移,真正的艺术会逐渐成为真理的一部分。

本文作者苏·普瑞德斯(Sue Prideaux)来自英国,著有传记《我是炸药:尼采的一生》(I Am Dynamite!: A Life of Friedrich Nietzsche)一书。

(翻译:杨雅兰)

简体中文

简体中文