2016年,前布克奖得主安妮·恩莱特(Anne Enright)开始创作最新小说《女演员》( Actress ),小说讲述了演艺事业中的阴暗面,写出了其中的卑劣和性掠夺者,她感到自己当时“在揭露某种新闻”。紧接着,在2017年,媒体就爆出了电影制片人哈维·韦恩斯坦(Harvey Weinstein)的大量性丑闻。恩莱特2007年布克奖获奖小说《聚会》涉及发生在爱尔兰的性虐待丑闻,自那之后她“一直对几乎不被诉说或禁忌之事感兴趣”。但现在,人们终于开始谈论“在好莱坞发生了什么”。她说,“这股浪潮是如何上涨的,真是有趣,我也曾是这波潮流中的众多船只之一。”

小说《女演员》的女主人公是曾经红极一时的爱尔兰舞台和银幕明星凯瑟琳·奥戴尔,她有着“疯狂的绿色眼睛”、香烟和秘密的羞耻。恩莱特所创造的这一女主人公,无论是对于本书的读者还是奥戴尔的观众和奉迎者来说,既无法抗拒,同时也是“一场对爱尔兰来说空前的灾难”。书中故事借奥戴尔的作家女儿之口讲出,也为我们回顾了1970年代的爱尔兰。

《女演员》涵盖了恩莱特一贯熟悉的话题:令人棘手的母亲、爱尔兰历史上的黑暗时期、性和婚姻(叙述者的满足感来自于强烈反对她母亲过去所遭遇的那种暴力和卑劣恋情)。恩莱特多年来一直承诺会写一本“关于剧院的书”,原因在于她“一直很喜欢那种怀旧的、有点儿俗丽、有点儿过时,又充满希望的、荒谬的东西”。在离开大学之后,恩莱特“至少做过六个月”的专业演员。“我很喜欢后台。”她想捕捉她口中那些“光彩夺目的时刻”,可那也是一种“突如其来的、失落的痛苦”。“当你看到某样事物非常美丽的那一刻,正是它开始褪色消逝的那一刻,或者你会发现自己并不拥有它。总之是不可触及的。”

恩莱特曾将自己与爱尔兰文学界的关系和“沙拉”相提并论,“我总是被晾在一边,”如今她已处于核心位置。2015年,她被任命为该国的首位“桂冠小说家”。她已成为当代爱尔兰文学小说界某种“好”的代名词,例如爱尔兰通俗小说家塞瑟利亚·阿赫恩(Cecelia Aherne)在一次采访中打趣说,“我并不是说我像安妮·恩莱特那么厉害。”我们见面时,恩莱特刚刚录制完英国广播公司的广播节目《荒岛唱片》(Desert Island Discs,她推荐的音乐人有约翰尼·卡什、里奥纳德·科恩和莫扎特),一头调皮的短发,大眼睛,看起来就像一个古灵精怪版本的小说家艾瑞斯·默多克(Iris Murdoch)。她说,由于爱和人际关系这类“连接(人与人)的事物”,她拒绝了“现代主义的高冷地带,但那地方我可能曾去过”。正如你所期望的,恩莱特在小说中温暖、不屑于流俗、有点儿愤怒,她创作的对话中充满了讽刺性的观察、完美的隐喻和咒骂。

当她被任命为“桂冠小说家”时,她借助该平台关注爱尔兰文学界中“惊人的性别失衡”:“总是有些可恶的‘厌女’小人,他们可能会压制你。”她在自己的职业生涯中,早已受够了“对女性作品真正的嘲讽,不愿平等待之”。她的早期作品收到了诸如“女人是古怪的,而男人是现代主义者”一类的批评反馈,而在她赢得布克奖之后,又不乏来自某些男作家的愤愤不平,“我花了好一阵才弄清楚有几次到底发生了什么,”她在广播中半开玩笑地挑衅说。而今天她说,“你没法儿让那些顽固的老混蛋高兴起来并喜欢你。那是他们自己的问题。”

但她已经不再愤怒了。她说,“所有的性别问题都是消耗能量的事情。我现在不再愤怒了。我认为人到中年,当你不再指望打动男人,就会发生一些转变。”很难想象恩莱特也会在意其他人的看法。在包括科尔姆·托宾(Colm Tóibín)和塞巴斯蒂安·巴瑞(Sebastian Barry)在内的同时代作家中,恩莱特以一种稀有的女性声音谈及自己的立场:“实际上我一直对‘竞争’感兴趣。”不过,随着像爱尔兰作家艾默尔·麦克布莱德(Eimear McBride)、萨莉·鲁尼(Sally Rooney)和安娜·伯恩斯(Anna Burns)等人的崛起,文学世界不再缺乏女性。关于爱尔兰文学界最有趣的事情之一,是观点的多样性。“主题总是在那里,但(不同观点)就像不同的语言一样……爱尔兰有一大批更年轻的男性作家(对女性)并不强烈反对,但他们非常活跃。这儿并不缺乏人才。”她对此兴致勃勃。

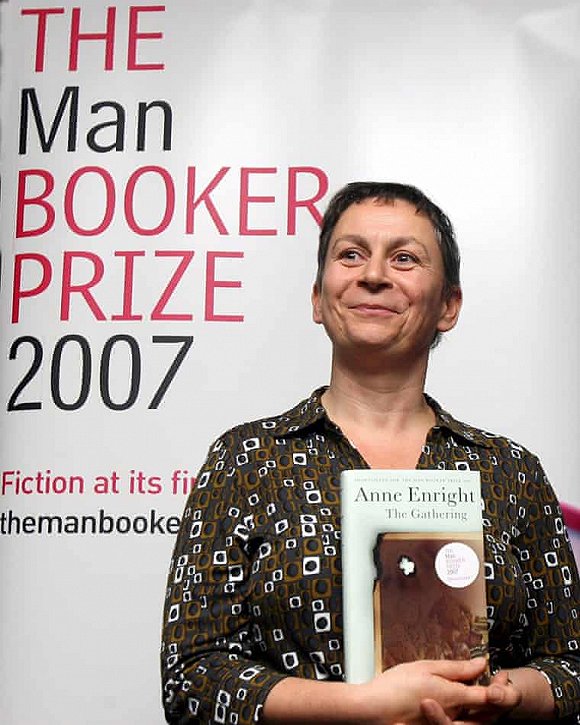

恩莱特的《聚会》赢得了2007年布克奖 图片来源:Andy Rain/EPA

她幽默地说,“能写爱尔兰真是太好了,这里有丰富的写作素材。”从《聚会》中的虐待到《被遗忘的华尔兹》( The Forgotten Waltz )中“凯尔特虎”(Celtic Tiger)的经济迅速兴衰,她的小说一直直面该国历史。顺便记录一下,《女演员》中也包括了一位“狡猾的牧师”,和《聚会》中的那个牧师“就像同一个人。我借用了那种气氛”。而她一直拒绝去天主教堂中“待上一会儿”,“部分原因是,那就像去踢一辆公共汽车,你是无论如何也踢不动的。”这也是她首次触及“北爱尔兰问题”(The Troubles)。她说,“爱尔兰有一些标志性的女性人物对共和运动充满热情。”她谈及了《女演员》中奥戴尔对爱尔兰共和军(Irish Republican Army)中的男性和民族主义的情有独钟。成长于南方(“都柏林的炸弹近在咫尺”),“不再同情暴力”的感触对她的爱尔兰身份意识至关重要。她说,英国退欧的一个恐怖之处,“是当你看到像鲍里斯·约翰逊这样的人,你觉得他们有可能犯下与北爱尔兰70年代初所犯下的相同的错误,因为他们根本不了解这个地方。”

恩莱特是家中五个孩子里最小的一个,“两个哥哥,两个姐姐,和我,”他们都很聪明。她在7岁时就已读过当地图书馆儿童专区的所有书,并在14岁时读了詹姆斯·乔伊斯的《尤利西斯》。《女演员》中“对受宠爱的母亲的怀旧”之灵感,来自于她自己的母亲对祖母(一个受过大学教育、育有四个孩子的寡妇)的感觉。她说,“我们——尤其是单身母亲的孩子——将母亲的形象理想化了。”

她开玩笑说,“爱尔兰人的母亲就像所有其他人的母亲,对此我有时有点儿不满……爱尔兰作家敢于承认,(写)母亲是一件大事。”大到多年以来,人们都认为母亲“太过神圣、或太难了”,而无法写成小说,“尽管我感觉这样的母亲无处不在。”对恩莱特而言,这个悖论却一直恰恰相反。有一次她被问到为什么她的小说中没有父亲形象,她认为,“嗯,我觉得他们显然很有趣,但无法接近。”而尽管《女演员》似乎是一本关于母亲的小说,“事实上,书中隐藏有很多关于那位父亲的东西,不管那父亲是谁。”在她刚开始写作这本小说时,她自己的父亲去世了,他是“一位安静、温柔又聪明的父亲……变成了琥珀,被困于(书中)某些段落之中”。巧合的是,她的父亲去世不久,唐纳德·特朗普就在美国选举中取得了胜利,这激起了恩莱特对于男性权威人物的信任危机。

她写道,“我的生命中失去了一位杰出男性,而这个世界又多了一位糟糕的(男性)领导人。”

“我不设计情节,”恩莱特说,“我写故事,缓慢地写……有时也喜欢没有目的地胡乱写一点儿。”《女演员》中的叙述者诺拉写作“关于生活和爱”的小说,其中的角色“只是感知事物,并感到有些忧伤”。我们在书中初次读到诺拉时,她50多岁,与她的丈夫和两个十几岁的孩子一起住在爱尔兰的海滨小镇布雷,就像恩莱特一样。她笑着承认,“我不会刻意隐瞒什么……但那其实不是我。(作家会写)某种和自己完全不同的生活。”(这部小说与以往)有一处很大的不同:不像恩莱特笔下的角色,诺拉“很少有性生活,他们当然更不会攻击对方”。“哦好吧,那只是个大笑话!”恩莱特大叫道,“什么叫(其他角色)有很多性生活?(我的角色)可不会成天地做这件事,比如这可能只是周二的安排。但他们当然清楚自己在这些事情中的位置。”

《女演员》

在更严肃的层面,她希望这本小说“重申对(自己的)欲望的掌控”,这是她在整本小说中一直在做的,诸如埃德娜·奥布莱恩、鲁尼等其他爱尔兰女性作家也有相似立场。“要反对那种‘性是一件可怕的事’的观点。这种观点很可恶、具有掠夺性,总是令人失望,并且是错误的。它来自厌女的父权制,即使在更加现代的社会中也反复出现。书本中发生在女性身上的坏事太多了。真的太多了。”

她曾在《被遗忘的华尔兹》中写到了婚外情,她希望这本小说也“是关于婚姻的一场对话”,使得一段一夫一妻制的长期关系变得有趣。恩莱特说,“我的生活真相是,我现在必须向自己宣布:我的婚姻很幸福,无论那意味着什么……为什么没人写这个?”她一直非常擅长描写婚姻生活的日常亲密和烦恼。“我喜欢艰难、和解、依恋和这些感觉之间的变化。而这一切都是不可避免的,”她解释说,“有一些关于爱情和性的作品,在我看来有些片面。所以我想给出一幅更完整的图景。”

这部小说中爱的支线故事,与故事中的母女之爱一样重要,是“那位长期忍受煎熬的、作家的丈夫”,那个并未出现的“你”,也是小说的叙述对象。恩莱特和她的丈夫马丁·墨菲“一起生活了一辈子”,正如她在布克奖获奖感言中所说,他是她的“一生所爱”。他们是她在都柏林圣三一学院的新生周加入戏剧协会时遇见的,他当时是协会的导演,并在她的试镜笔记上写道:“一级棒!”不过,直到恩莱特在电视台工作多年后的(精神)崩溃之前,他们并没有结婚(“我知道你不被允许问我关于精神崩溃的事情,”她开玩笑说)。她在自己的文集《生孩子》( Making Babies )的一篇文章中写道,“电视制作人会精神崩溃,就像老太太养盆栽一样正常。”而现在她回忆说,她被送到了“一个困惑者之家,一个非常中产阶级的地方……一些女人在哭,有时穿着很漂亮的白色缎子睡衣”。她对早期采访中的那种叙述感到厌倦,例如:“我曾经精神崩溃了,但后来我赢得了布克奖……事实比那有趣多了。”她谈及了有关精神健康方面的探讨,“精神健康问题是一种日常,”但这的确迫使她做出了某些决定:离开电视台,“嫁给那个男人,”——最重要的是,成为一名专职作家。

她曾参加英国东安格利亚大学的创意写作课程,由英国作家安吉拉·卡特担任导师(《女演员》可能是恩莱特对卡特作品《明智的孩子》的回应),学习期间她曾整夜地坐着,“失去了”语言。随后的十年中,她“充满了焦虑”,当时“非常糟糕又非常努力地工作着,我一点儿都不明智”。她放弃了她的鸿篇巨制小说(至少跨越三个世纪、使用三种语言),改写短篇小说,并理解了“失败是成功之母”,后来事情终于发生了转变。现在她说,“认为自己不擅长某事,这没什么大不了的。”每位有抱负的作家都该把这条建议钉在桌子上方。

关于《女演员》,她体验到了一种罕见的感觉:知道这本书“就是我的。我只需要把它写下来,呈现出它的最佳状态。我很少感到那么开心”。对她来说,一本小说(如果进展顺利)就是一个安全的、可以逃避世界的地方。“就像是你的私人游泳池,你随时都可以去那儿。”除了在布雷的海滩游泳之外,她还热衷于瑜伽。“我做那些(安静的)动作,我不做弹跳。”她说,写作正如瑜伽,“是一种练习,你在垫子上释放自己……它与理论无关,而是关于在纸上写字,然后日复一日地这样做。它是一种生活。”

本文作者Lisa Allardice是《卫报》的首席书评作家。

(翻译:西楠)

简体中文

简体中文