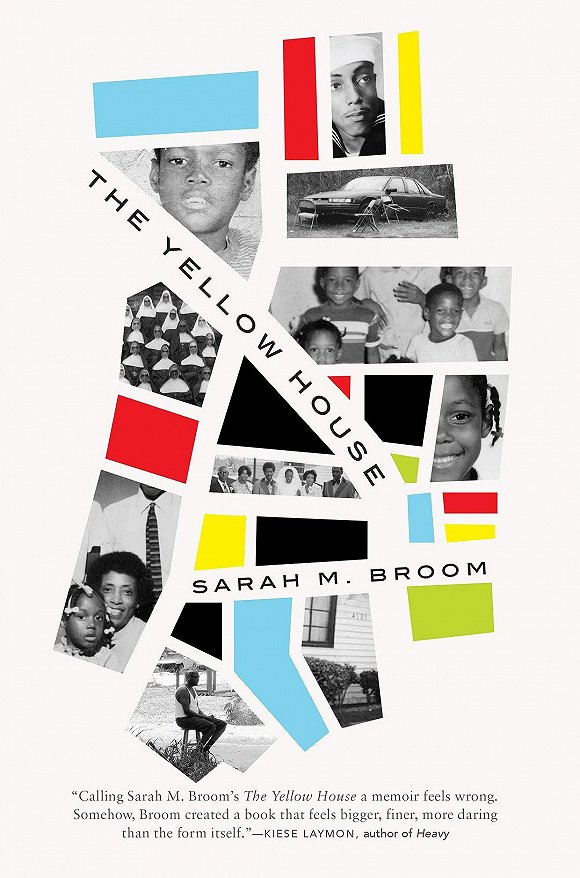

莎拉·M·布鲁姆(Sarah M Broom)在新奥尔良出生和长大,曾在《纽约客》《纽约时报》和《奥普拉杂志》担任编辑多年。2016年,她得到了怀汀基金会的非虚构创意写作资助,完成了《黄色房子》(

The Yellow House

)一书,这是一本关乎家庭、归属、种族、历史与故乡的回忆录。该书获得了2019年度美国国家图书奖,评审盛赞其将“报告文学、口述史和精到的政治分析”巧妙地融为了一体。

《黄色房子》关乎一系列有约束力的纽带——房屋、家庭和城市——也关乎美国及其不满者:种族与阶级。鉴于这本书的丰富层次,它是否近乎于一项不可能完成的任务?

布鲁姆: 搭建基本框架确实很难,但一旦做完就纲举目张了。一本书就像一座房子,它需要支撑结构、横梁、入口以及出口这类建筑学的次第和形式。我刚从新奥尔良迁到纽约时,那里的房子第一时间就令我感到不快。我感到它和我熟悉的住所和家乡之间有深刻的断裂。事实上,我在笔记本上写下的第一句话是:“我,莎拉·M·布鲁姆,就是一间闹鬼的房子。”

房子是贯穿全书的存在,几乎成了另一个角色……

布鲁姆: 是的,我想要回答这个问题:“房子里令我坐立不安的到底是什么?”答案是书。一开始我思考了场所对我的形塑作用,也就是家乡的原生土壤如何让我一步步成长为现在的样貌。当我开始动笔写这些的时候,空间和物理结构——门、窗以及视野——又把我吸引住了。另一个问题是,我的母亲1961年时买回了这间房子,当时她才19岁,它对她的意义为何如此重大?

你的母亲艾弗里·梅是书中的另一核心。她与房子的关系至少可以说相当复杂。

布鲁姆: 没错,她向来是个复杂的人。她曾经教导我们说,你的内在结构比什么都重要,但有时又会看重事物的外在一面而非其实质。她沉迷于美和体面。她坚信如果房子倒塌了,那她也没有活下去的必要。这是一种复杂微妙的感受,又鉴于她并没有让房子依照自己的意愿变得更美和更体面的办法,这种复杂性就更加凸显。

或者说没有办法在更安稳的地方另外置业。

布鲁姆: 确实如此。身为黑人,我们的选择有限。说到底我的母亲只买得起新奥尔良东部的房子,那片地方很大,少人问津,经常受地面沉降和洪水的困扰,土壤也有毒。《黄色房子》很大程度上就是新奥尔良故事,但同时也是美国故事。在美国,如果你是个穷苦的黑人,那就没人在意你的小区和街道面貌,也没人在乎路边是否有垃圾回收站,或者是否有一条四车道的高速公路切断了你和外界的来往。我们的处境基本如此。

《黄色房子》

2005年,卡特里娜飓风席卷新奥尔良东部,毁掉了你家的房子,令你的家人流离失所。瞬间从在场变成缺席的房子成了后半本书里最大的困扰。

布鲁姆: 卡特里娜飓风改变了我的人生轨迹。试想一下:一整片你倍感亲密的景色一下子就陌生了。地标沉入水底,可以说大水改变了一切。它挑战了你的一整套场景观念。此外,这种灾难随时可能卷土重来。长大以后,我们知道了洪水离我们不过咫尺之遥——密西西比河、庞恰特雷恩湖以及连接两者的工业运河——这是一种不祥的、乃至于使人不寒而栗的存在。你留意着自己脚下的土地,因为不知道什么时候你的脚可能会陷进去。我们开玩笑说,大地总有一天会吃掉我们。以此观之,哪怕身为小孩,我们也出于本能地明白自己生活的绝对脆弱性。

你全家有12口人,你的母亲和兄弟姐妹如何看待你这本书?

布鲁姆: 写自己的家庭殊为不易。我做了许多访谈,过程中会问他们一些在大部分家庭里都不会问出的问题。直面过去有时会让他们很痛苦,但书里绝无隐瞒之处。我想,这归根结底是因为自己的故事能够被讲出来这件事能给他们莫大的宽慰,甚至是幸福喜乐。

在这样一个大家庭里,你小时候是否会以书本作为避风港?

布鲁姆: 会的。这个习惯来自母亲。我还记得,学校每年会有教育书市,而我能拿到一本有各种童书名称和内容提要的简介小册子。我兴高采烈、蹦蹦跳跳地跑回家,和母亲一同翻阅这本小册子,然后选上几本书。这就好比是我的圣诞节。《伊索寓言》令我印象深刻,我曾经专门记下里面的一些句子并用它们与邻居家的小孩拌嘴。(笑)我很喜欢它的语言,例如“upon”和“mistook”之类的词。现在也一样。

在写作《黄色房子》的过程中,有哪些书或者作家对你产生过影响?

布鲁姆: W·G·泽巴尔德(WG Sebald)的《移民》( The Emigrants )对失落(loss)、缺位(absence)和历史的思考方式很关键。D·J·沃尔迪(DJ Waldie)的《圣地》( Holy Land )关乎在加州郊区长大的经历,这本书对“场所”有精彩的论述,且影响极为深远。我还爱读牙买加·琴凯德(Jamaica Kincaid)的《我母亲的自传》( The Autobiography of My Mother )。我也查阅了不少城市规划方面的书:理查德·康帕内拉(Richard Campanella)的《比恩维尔两难》( Bienville’s Dilemma )很好地追溯了新奥尔良的历史地理变迁。

你喜欢的当代作家有哪些?

布鲁姆: 每当哈维尔·马利亚斯(Javier Marías)有新作问世我就很兴奋。为了他,我巴不得能读懂西班牙语。我还是妮可·克劳斯(Nicole Krauss)小说的铁杆粉丝,尤其是《爱的历史》和《大宅》。约翰·埃德加·怀德曼(John Edgar Wideman)也不错。最近我比较喜欢凯特琳·格林尼奇(Kaitlyn Greenidge)的《查理·弗里曼,我们爱你》( We Love You, Charlie Freeman )。她是个伟大的作家和思想者。

你最近在写新书吗?

布鲁姆: 对,我在这方面有些小迷信,就不进一步透露了。在我看来,写作就好比一张蜘蛛网——它必须编织得恰到好处,任何东西都能解开它。

(翻译:林达)

简体中文

简体中文