乔纳森·开普(Jonathan Cape)曾在《动物庄园》的拒信里写道,“寓言里的统治阶级如果不是猪的话,就不至于那么冒犯人。”T·S·艾略特同样在意庄园里的领袖种群,并认为他们需要“更有公心”。

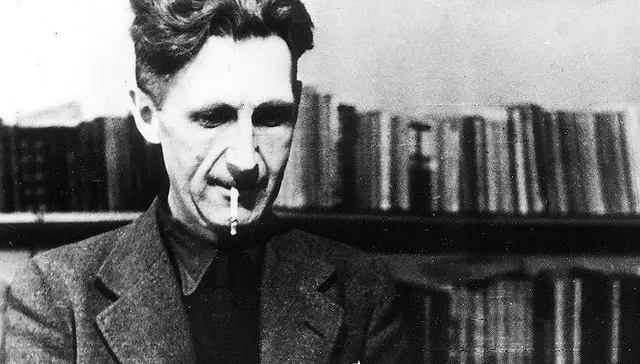

后来,乔治·奥威尔在乌克兰版前言里表了态,称动物不单单是寓言故事的必要架构。谈到如何刻画故事细节时,他表示:“有一天……我看到一个小男孩,大概十岁的样子,骑着一匹高大的马在狭窄的道路上奔驰,但凡马有小动作,他就立刻用鞭子抽它。我十分震惊,心想这种动物如果能意识到自己的力量,那我们是根本使唤不了它们的,人剥削动物的方式和富人剥削无产阶级的方式几乎如出一辙。”

奥威尔是坚定的社会主义者,在工人阶级的生活方面著述颇丰。他在描写动物在庄园里所受的苦时也兼具犀利性与同情心:“马衔、鼻环、狗链、琼斯先生曾用来阉割猪和羊的利刃。”他使读者同情动物,不只在暗指工人阶级。他还对动物的受苦能耐有深刻的意识。1936年,奥威尔写了一篇短文,回顾了他当殖民地警察的经历,他在文中描绘了自己如何靠枪击野象来吸引当地人群的注意。动物的痛苦和自己对此应负的责任令奥威尔深觉不安。“对我来说,射它一枪与谋杀无异,”他写道,“它缓慢地死去,伴随着极大的痛苦。”

奥威尔对动物的态度既非感伤也不会理想化,更不会因为杀了动物就心慌意乱,但他明白动物也能感知苦痛,苛待它们乃是错误的。他经常把“动物”用作贬义词,但也会提及作为动物的人类。在《这,这就是快乐》(Such, Such Were the Joys)一文中,奥威尔回忆称自己童年时的美好时光在某种意义上与动物是密不可分的。

然而奥威尔对素食主义者持轻蔑态度。他曾提到“饮橙汁者”和“胡须凋零的素食主义者”,把他们归类为“说话不接地气的马克思主义者……工党里私下拍人马屁的家伙”。对他而言,是一群脱离工人阶级的理想主义者,他们的古怪追求会让人们对社会主义敬而远之。

《动物庄园》

[英]乔治·奥威尔 著 隗静秋 译

上海三联书店 2009-6

他还认为素食主义者有厌世的一面。在他看来,这种因另类的饮食习惯而自绝于社会的取向背后,必定潜藏着某种反社会的本性。“在饮食上追求新奇的人(food-crank)从定义上讲,”他写道,“就是一个为了让自己的臭皮囊多存在五年而自绝于人类社会的人;换言之,是一个自绝于普遍人性(common humanity)的人。”在评论威廉·比奇·托马斯的《村夫之道》( The Way of a Countryman )时,奥威尔担心过度沉迷自然保护将会导致反人类倾向——幻想乡村能复归其自然状态。

这位《动物庄园》的作者如今对素食主义也许不应再那么刻薄。奥威尔反对极权主义、威权主义以及任何试图控制人类脑中所思所想的做法。但他同样也厌恶残酷和虐待。他担任帝国警察以及在公立学校系统的经历,亦强化了他对人类以虐待取乐这一现象的感知力。他认为残酷这种基本倾向必须受到最严格的管控。

这说到底和素食主义的核心道德是相通的,并非一味浪漫化动物的忸怩作态之举。奥威尔虽然不反对传统农业(他自己就在朱拉岛上养过猪),但他会把小孩鞭打马匹视为剥削性的关系。假如有机会目睹当今产业化养殖的恐怖,他想必也会表示反感。

素食主义(以及严格的素食主义,虽然这个词在奥威尔的时代还不太流行)已经不同于往日。以前,素食者的动机通常关涉到天然性(naturalness)与健康之类的问题。这种关切如今依然存在,但对许多人而言,拒斥动物制品的根本理由在于,获取这些制品所必需的渠道是骇人听闻的。产业化养殖令动物蒙受的疼痛和苦难上升到了一个新的水平。

有了这层解释,就不得不问:奥威尔为什么如此不待见素食主义者?素食主义者珀西·毕舍·雪莱就特别在乎“让臭皮囊多存在五年”这种事。雪莱回想起以前有一段时间我们还能坚守自己的天性,自觉不吃肉。他相当有预见性地谈到了传统放牧的低效率以及“自然”饮食对健康的好处。然而,雪莱似乎忘了酒的源头就是葡萄和小麦,在他看来喝酒和吃肉是一回事。值得注意的是,“滴酒不沾者”和“素食主义者”在奥威尔那里经常是一起出现的。

在《通往维根码头之路》的下半部分里,奥威尔的恨意也丝毫未减,这本书主要是为了回答社会主义或者说左派何以未能取得更大成功。如今读起它来,我们很容易就会忘记它是1930年代的作品。“富豪可能会十分享受一顿由橙汁和瑞维他饼干构成的早餐,”这段不无预言意味的话在Instagram时代应验了,然而“普通人很快就会连黑面包和生的胡萝卜都吃不起”。

他的这些见解更多是以人为核心,而非意识形态,关注的是素食主义者,而非素食主义本身——也就是那些“永远处在义愤的高亢中”的人,其观点“一碰到现实就变成了自身的对立面”。他承认动物遭到了剥削,但也鄙视那些道貌岸然、装腔作势的左派的虚伪,而这种鄙夷在他那里又延伸到了素食主义者身上。

在生命的最后几年,奥威尔写了一篇谈甘地的短文:

(翻译:林达)

简体中文

简体中文