自从2000年初互联网出现之后,人们就一直在预测一场在家办公的革命。在我看来,革命总显得过于夸张,太不屑于我们对网络朋克作家和技术乌托邦者所说的“肉体空间”的依恋。在家办公的人的数量确实增加了,但他们仍然要忍受看日间肥皂剧、穿着睡衣工作的乏味笑话。大多数人继续出门去工作。

到了3月,未来蹒跚而至了。许多劳动者仍然不得不去做必要的、但现在变得危险的工作;其他人则休假或被解雇。我们剩下这些人,不得不自学视频会议和数据共享平台。我们习惯了与同事们的肩并肩相处,就像一个非常克制的名人方阵游戏,还有人在计时。与此同时,我们的邮箱日历弹出幽灵般的提醒,提醒我们隔离前安排好的工作活动。在某个平行的、没有大流行病的宇宙中,我们的另一个自我正勤奋地参加这些活动,从未听说过Zoom,也没有收到过告诉他们“保持安全”的邮件。

我们被困在家里,用劳伦斯·斯科特(Laurence Scott)的话说,适应了“四维人类”的身份。我们了解到,第四维度,即互联网,与三维世界只有一种欺骗性的相似。他们在那里可以用不同的方式做事。在这个看似无限连接的世界里,生活既让人感觉太过交际,又让人感觉太过孤独。在网上,我们可以不断地接触到他人,但他们却仍然诱人地与我们保持着距离。

如果这就是未来,为什么它一直在缓冲?我参加的每一次在线会议都被话筒切断、音频延迟和突然卡住的面孔所困扰。有很多人因为开口说话而道歉,因为我们没有注意到那些在真实的物理空间中用来表示希望发言的小动作——点头或者吸气。我们错过了别人占据世界的独特方式:他们的步态、步伐、手势和身体的微笑动作。他们的声音,就像现实世界中的指纹一样独特的音色,通过电脑音箱听起来都很尖锐。一切都让人感觉有些不对劲,仿佛我们已经打破了第四面墙,忘记了如何在这个被称为“工作”的半成品表演中进行合作。

我们习惯了与同事们的肩并肩相处,就像一个非常克制的名人方阵游戏。图片来源:Chee Gin Tan/Getty Images

尽管有很多不公平的地方,但实体工作场所在一个关键意义上是平等的:它迫使人们共享同一空间,并必须为他们提供工作所需的设备。相比之下,在家工作则加深了我们的差异。也许你是一个人住,在这种情况下,你现在比以往任何时候都要靠自己;也许你不是一个人住,在这种情况下,你比以往任何时候都更多地被其他人的混乱、噪音和不定期的需求所包围。也许你在花园里工作,定制的牧羊人小屋里有一张折叠床和一个烧木头的炉子;也许你在厨房的桌子前工作,一边努力喂养和教育你的孩子,一边窥视着一台小小的古董笔记本电脑。

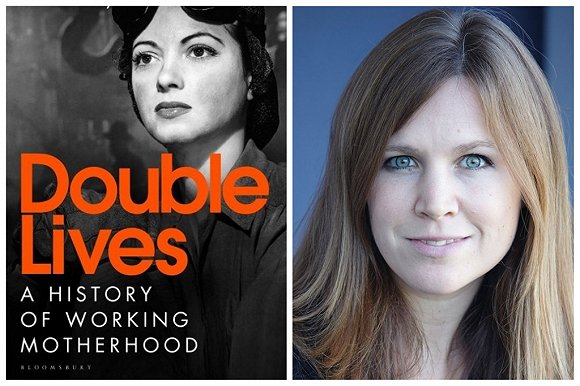

正如海伦·麦卡锡(Helen McCarthy)在她的职业母亲新史《双重生活》( Double Lives )中所说,自1970年代以来,远程工作一直被视为女性兼顾事业和家庭生活的一种灵活方式。但更多的时候,它却使性别鸿沟根深蒂固。她指出,在家办公的女性劳动者的薪酬比男性同行要低,而且不太可能有专门的家庭办公室,也不太可能有伴侣在身边帮助照顾孩子。

海伦·麦卡锡《双重生活》

1970年,乔纳森·加索恩-哈迪(Jonathan Gathorne-Hardy)出版了一本小说兼散文《办公室》( The Office )。书中的许多设定——一个由茶车、长午餐和午后小憩组成的阴间——现在感觉已经过时了,就像作者对办公室的描述一样,“办公室就像是一位体型巨大的矮胖保姆,舒服地等在那里,用她那小小的、舒适的世界里的所有细节来温柔地对待我。”加索恩-哈迪写道,我们被这些“像被缓慢的呼吸一样的微小节奏连接在一起,空了又装,装了又空”。办公室的乏味是可以忍受的,因为它是“人类状况的一部分......是无聊的同类”。

社会学家长期以来一直在强调弱社会关系的重要性。临时的、没有过多需求的社区形式与友谊和亲密关系一样,使生活变得更有意义。办公室里的闲话,常常被认为是琐碎和浪费时间的,但它却是使其他一切都凝聚在一起的粘合剂。人类学家罗宾·邓巴(Robin Dunbar)在1996年出版的《梳毛、八卦和语言的进化》一书中,已经开始担心网上工作会危及“咖啡机旁的偶遇、复印机旁的闲聊”。他认为,随意的互动“就像一台并行处理的超级计算机”,能产生人们自己永远无法产生的想法。邓巴最近的研究发现,在维持人际关系方面,面对面的交流是无法替代的。我们作为小部落的成员,与人类的进化史紧紧相连,依靠肢体语言和眼神接触来相互联系。

《梳毛、八卦和语言的进化》

[英]罗宾·邓巴 著 张杰/区沛仪 译

译言/现代出版社 2017-7

大流行病的一个惨痛教训是,这种靠近他人的需求使我们成为病毒非常方便的运输工具。工作场所中最容易沾染细菌的物品是最公共的:复印机的启动按钮、员工厨房的冰箱门把手、共用的咖啡壶。纵观人类历史,传染的威胁与隔离的恐惧竞相存在。同事的一个拥抱可能是致命的,也可能是救命的;别人是我们的毁灭,也是我们的救赎。

在家工作应该很适合我。我是典型的内向型性格,是一个需要从社会世界中进行战略性撤退来整理思绪的人,否则我的大脑就会像一台内存耗尽的电脑一样死机。比起电话,我更喜欢电子邮件,因为它可以让我重新调整我的句子,并决定何时(以及是否)按下发送键。作为一名作家和讲师,我与文字打交道,文字总是可以提前准备,而且可以在任何地方工作。人类可能是部落,但幸运的是,他们也进化出了不需要身体出现的交流方式。言语代表着我们体现的自我,它们是最安全的社会距离形式。

法国哲学家加斯东·巴舍拉(Gaston Bachelard)在他的《空间诗学》一书中写到了“小屋梦”——人们普遍希望定期地回到某个地方进行孤独的思考、酝酿和创作。作家经常寻找这样的隐居和禁锢。乔治·奥威尔逃到了侏罗山一条土路尽头的废弃农舍;托夫·扬森逃到了芬兰湾一艘小船上的小木屋;迪伦·托马斯逃到了俯瞰塔夫河口的“字迹斑斑的小屋“。他们都是前卫的远程工作者。

但“小屋梦”只是一个梦。伟大的事迹要么做要么不做,在哪里做不太重要。我常常渴望摆脱杂念和干扰,到头来发现它们也是生活的一部分——如果你没有自己的生活,那就没有什么可写的。而现在,我发现我很怀念工作时其他人的声音,哪怕只是走廊里清洁工手中水桶的叮当声,或者楼上房间里椅子刮地的声音。我渴望的不是实际的接触,而是其他人就在身边的感觉。即使我只是在键盘上敲击,我的工作也形成了一个微妙生态系统的一部分,我属于这个系统。

我在大学里教书。加拿大社会学家欧文·戈夫曼(Erving Goffman)——一位多产的研究者,却不那么勤奋的教师——曾经说过,“大学是一个取信件的地方。”在过去的几个月里,戈夫曼甚至连这一点也做不到。如今的学生或许可以通过手机获得整个图书馆的资源,但是,如果没有一个物理空间来分享想法和听到回声,在某个地方引发偶然的相遇,并感受到教室清空和填充的激励节奏的一部分,学习就变成一种孤独和无味的体验。

布伦特福德的球员在空旷的体育场中庆祝目标。图片来源:Joe Toth/BPI/Rex/Shutterstock

现代生活中抽象的、管理主义的语言忽略了工作中具体和协同的方面。它注重的是完成一般的过程和程序,目的是保持数据的流动——记录会议、跟踪行动要点、填写表格、衡量和实现关键绩效指标的虚拟纸质痕迹。 这些工作大多可以在网上轻松完成:勾选方框,插入电子签名,点击发送。但失去的是工作中难以捉摸、包罗万象的实质内容,使之具有人的质感和味道。没有它,工作就会让人觉得“满足”,但又不满足,就像在一个空旷的体育场里踢一场足球比赛,只为完成这个赛季。

T·S·艾略特曾写道,一首诗的意义只是小偷扔给看门狗的那块肉,让他在诗对读者产生真正的魔力时得以忙里偷闲。也许,工作也可以说是类似的东西。它表面上的目的和劳动所得的物质产品,只是供我们咀嚼的肉。真正重要的是,它如何用集体的决心和人际关系中丰富的、不可重复的、提升生活的细节来充实我们的日子。

从任何理性的、节省效率的角度来看,我们都应该多在家工作。许多模拟任务都有一个省时的数字等价物。从生态学角度来说,通勤是无偿的劳动,正如美国诗人加里·斯奈德在上世纪70年代所说,“你能做的最激进的事情就是待在家里。”隔离后,有些工作习惯确实显得无奈而又过时。为什么几百人要分头跑几百趟汇聚到一个会议中心,只为了眯着眼睛看对方的名牌,而他们本来可以眯着眼睛在屏幕看对方?

很多工作都依赖于怀疑的悬置,一种共同的伪装,这比工作本身更重要。由于我们是模仿性动物,通过模仿和向他人寻求验证来学习,所以当我们在同一个房间里时,这种假装更容易保持。正如弗吉尼亚·伍尔夫在《达洛维夫人》中写道,“习惯的骨架僵硬地独自支撑着人类的框架。”工作不能被归结为它作为工具的功能或最终结果,它的意义在于做这件事。

小说中对办公室生活的描述往往集中在其破坏生活的单调性上。正如迈克·贾奇(Mike Judge)1999年的电影《上班一条虫》中的主人公所说,“人类本来就不是坐在小隔间里,整天盯着电脑屏幕,填写无用的表格,听八个不同的老板喋喋不休地讲任务书的生物。”在约书亚·费里斯(Joshua Ferris)2007年的小说《曲终人散》中,芝加哥一家广告公司的创意人员通过数天花板上的瓷砖、组织转椅比赛和掷纸比赛,以及“拿着表示某种商业使命的文件”在走廊上游荡来充实自己的日子。但他们一直坚持上班,因为即使是最沉闷的任务,“也会带来需要克服的挑战,带来紧迫感所提供的分心,”也因为他们要在心里相信“我们每个人都是值得纪念的”。费里斯用一种简单而又取巧的手法传达了办公室脆弱的社区概念:全书使用第一人称复数 “我们”来叙述。而一本讲述在家工作的小说将很难重现那种相互纠缠的感觉。

“人类本来就不是坐在小隔间里,整天盯着电脑屏幕的人。”《上班一条虫》。图片来源:United Archives GmbH/Alamy Stock Photo

克莱夫·詹姆斯(Clive James)曾经说过,莎士比亚最悲剧的一句话是“奥赛罗的职业已经消失了”。工作撑起了我们的生活,让我们的生活充满了令人安心的结构,并抵御了生存的恐惧。在工作中,我们可能不会被爱,但我们被命名和了解。别人期待我们出现、按部就班地说台词、不撞到家具。我们这些因为隔离而在家工作的人已经被赋予了一点失重感,在零时工经济生活中,缺失了一种扎根感。

我试着想象各地从3月份开始就废弃的那些空荡荡的办公室。所有盆栽都会因为口渴而慢慢死去,杯子里的咖啡渣长出绿色的霉菌,被遗忘的牛奶在冰箱里凝结,屏幕保护程序连续几周都在运作。我觉得这一切都很难想象,因为没有人在的办公室似乎几乎不存在。转椅是用来坐的,工作站是用来工作的,文件夹是用来检查的,邮件是用来清空的。

杰里米·刘易斯(Jeremy Lewis)在记录自己作为出版人的回忆录《志趣相投》( Kindred Spirits )一书中写道,“一旦离开现场,办公室生活的恐怖很快就会被遗忘,就像暑假时愤怒地凝视着窗外,雨点敲打着窗玻璃,云朵飞快地掠过康沃尔港,至少在回想起来,偶尔闪过的水光阳光让人黯然失色。”我们中的一些人现在已经明白了他的意思。怀旧情绪在最不可能的地方沉淀下来,从我们的办公桌上放逐出来,我们惊讶地发现我们是多么地想念它们。

(翻译:李思璟)

简体中文

简体中文