按: 法国作家德维尔的传记小说《瘟疫与霍乱》以巴斯德门生耶尔森为记忆之核,构建出一个半世纪人类与“瘟疫”相抗争的记忆之场,同时展现了十九世纪至今欧洲历史性运作机制的变迁。通过建立福柯所主张的“反普鲁塔克”式的平行,赋予个人记忆之场构成的小写历史之“现在主义”意义,为面向大写历史的身份构建提供了启示,也为“瘟疫”之下的人之生存提供日常智慧。

《在中追寻耶尔森的记忆》

文 | 陈思宇(《读书》2021年6期新刊)

似乎很难用一句话介绍亚历山大·耶尔森(Alexandre Yersin,1863-1943)。他是医生、细菌学家、海员、探险家、商人、植物学家。他发现了白喉毒素、鼠疫病原体,是第一个经陆路连接安南与高棉的旅行者,还将三叶橡胶树、奎宁树引入越南,在芽庄设立巴斯德研究所……而他的名字似乎只隐现于医学界熟知的拉丁词“Yersinia pestis”(耶尔森氏鼠疫杆菌)之中。

耶尔森1892年于柬埔寨(来源 pasteur.fr)

法国作家帕特里克·德维尔(Patrick Deville,1957-)以耶尔森为原型的传记小说《瘟疫与霍乱》(Peste & Choléra,2012)将这位“离经叛道”的巴斯德弟子的一生再现于世,作品一问世便斩获法国文坛四项大奖(FNAC小说奖、费米娜奖、美第奇奖、文学奖中奖)。德维尔是个旅行爱好者,二十三岁获得比较文学与哲学学位后,以使馆文化专员身份旅居中东、非洲、北美多地,旅行为其提供了丰富的创作素材,探险家、博学家类型的人物尤其让他着迷。自二〇〇四年起,德维尔开始书写那些似乎被历史遗忘了的探险者:自立为尼加拉瓜总统的美国冒险家威廉·沃克(William Walker,1824-1860)、重新发现吴哥窟的法国博物学家亨利·穆奥(Henri Mouhot,1826-1861)、刚果“布拉柴维尔之父”皮埃尔·萨沃尼昂·德·布拉柴(Pierre Savorgnan de Brazza,1852-1905),他们陆续成为德维尔三部小说的主人公。二〇一四年,法国瑟依出版社将以上作品合并收录至“sic transit三部曲”,此处的拉丁语“sic transit”取“世界荣耀如此经过”(Sic transit gloria mundi)之意。

《瘟疫与霍乱》与作者德维尔(来源 lejsl.com)

“每个人的一生都是大写历史(Histoire)的构成单位”,在这一信念的指引下,德维尔发掘了一位又一位为世界带来光芒却被公众忽略的人物。一群自十九世纪末奔走世界各地的巴斯德门生也由此进入德维尔的视野……

一八八五年,路易·巴斯德(Louis Pasteur,1822-1895)成功实现狂犬疫苗人体接种,生物医学开启了新篇章。随着一八八八年巴斯德研究所在巴黎落成,巴斯德的第一批弟子被陆续派往海外,他们一如几世纪前远渡重洋的耶稣会士,有所不同的是,科学与进步才是“美好年代”(Belle époque)的终极信仰。他们奔赴各个疫区考察流行病,开展微生物研究,肩负着为世界杀菌以及与德国罗伯特·科赫(Robert Koch,1843-1910)团队一决高下的使命。一八九一年起,巴斯德研究所分所陆续在亚洲、非洲创立。在法德团队的追赶与竞争中,不到几年时间,麻风、伤寒、疟疾、结核、霍乱、白喉、破伤风、鼠疫被一一攻克。

青年科学家们的精神与勇气让德维尔开始酝酿一部相关题材的文学作品。与大多数为巴斯德研究所效力终身的同伴相比,经历更为丰富独特且见证了更长历史跨度的耶尔森则似乎更适合成为小说的主角:二十六岁离开研究所为了“大海与探险”出走东方的耶尔森;生于第二次工业革命,历经普法战争、两次世界大战的耶尔森;瑞士出生、德法双语、入籍法国却终老越南的耶尔森;将求知与行善作为最高荣耀的耶尔森……他的一生与他所崇拜的利文斯敦(David Livingstone,1813-1873,苏格兰医生、地理考察家、传教士)同样精彩。一九五五年以来,已有多部耶尔森传记问世,而德维尔显然无意重复前辈的工作,比起还原耶尔森的一生,他想重构以耶尔森为轴线至今一个半世纪的记忆。德维尔几乎走遍了耶尔森到过的每个地方:巴黎巴斯德研究所总部,瑞士莫尔日,厄瓜多尔基多,越南西贡、大叻、芽庄……他还用数年时间查阅了耶尔森撰写的或与其相关的书信、档案等资料。德维尔最终仅用两个月时间就完成了《瘟疫与霍乱》的书稿。小说中影子般紧随耶尔森左右的叙事者“未来幽灵”(fant.me du futur)又何尝不是德维尔本人?

1889年巴斯德学院第一届细菌学课留影,一排右三为耶尔森(来源 pasteur.fr)

不难发现,德维尔所关注的人物几乎都见证了十九、二十世纪的进步与动荡。一八二八年,弗朗索瓦·基佐(Fran.ois Guizot)在法国索邦大学课堂高呼:进步与发展是“文明”一词所涵盖的基础概念。在这一主旋律下,启蒙与革命带来科学高速腾飞,十九世纪的欧洲成了世界中心,民族主义与殖民扩张却也大行其道。在医学领域,细菌学建立,法国巴斯德学派和德国科赫学派双雄鼎立,而德法战争引发的民族仇恨又使两位细菌界巨人毕生在裂痕中角逐。一八八二年高中会考后,耶尔森进入德国马尔堡大学学医,与犹太同窗斯坦伯格(Sternberg)结下友谊,同时目睹了犹太民族遭遇的不公。五世纪前,犹太人被认为是黑死病(peste noire)传播源而惨遭屠杀,而直至十九世纪下半叶,对瘟疫的研究并无进展,蒙昧主义却继续滋生着排犹思潮。“治疗瘟疫也许可以一举两得”,斯坦伯格的话似乎启发了耶尔森。一八八六年,耶尔森进入巴斯德实验室,两年后与埃米尔·鲁(émile Roux)发现了白喉病毒。一八九〇年,科赫门下的贝林(Emil Adolf Behring)与北里柴三郎发现白喉抗毒素并建立血清疗法,获首届诺贝尔生理学或医学奖。此时的耶尔森早已因厌倦实验室生活而开启了远东探险生涯,不过他自始至终都是巴斯德学派的一员。四年后在香港爆发的鼠疫让耶尔森与北里柴三郎相遇。那是“一战”爆发前的二十年,科技竞赛与政治联盟已经兴起,医学研究同样未能脱离地缘政治的影响。亲德的英国政府全力支持北里团队在香港开展工作,耶尔森的到来无疑宣告了巴斯德和科赫的又一场对决。对手的多方设限与简陋的研究条件没有难倒耶尔森,他成功地从对手忽视的淋巴结脓液中分离出鼠疫杆菌并于次年制成血清。耶尔森解开了鼠疫之谜,而正如《瘟疫与霍乱》开篇所展现的,英雄未能拯救世界,数年前与好友达成的“消灭瘟疫”之愿景也将被来势汹汹的褐色瘟疫(peste brune,指纳粹)击碎。

1894年耶尔森赴香港调查鼠疫,在茅屋中分离出鼠疫杆菌(来源 pasteur.fr)

《瘟疫与霍乱》打破了常规传记作品的线性时间叙事,全书由三条线索穿插构成:耶尔森的最后一次飞行旅行、耶尔森的人生轨迹、同故事叙事者“未来幽灵”在不同时空中的行动。小说以“二战”爆发前(一九四〇年五月的最后一天)耶尔森搭乘航班离开法国飞往西贡作为开篇。这位时年七十七岁的老人是巴斯德门生中最后一位“幸存者”,他亲历了细菌学发展的黄金时代,也见证了发明被滥用于细菌武器的人类之耻。这次飞行旅行与五十年前耶尔森第一次以船医身份由海路前往法属印度支那相呼应。半个世纪的科学巨变并未给人类带来更好的未来。当在科学与进步引领下到达的未来变为一片废墟,或正如小说标题所暗示的,若只能在瘟疫与霍乱两者间选择其一,人类该何去何从?加缪的那句“鼠疫杆菌永远不死不灭”早已概述了人类面临的永恒难题,德维尔则在书中指出了一个方向——“康复”是唯一的选择。至于如何实现,我们或许要随耶尔森一同寻找。《瘟疫与霍乱》反未来主义的开篇为回顾耶尔森的一生铺设了黑色画布,随着作品的展开,愈发丰富的色彩被逐一绘出。耶尔森往来于不同文明之间,学习地理、天文、气象、机械、养殖,对所到之处开展人类学考察。德维尔借耶尔森的经历拓充了线性历史的广度与厚度,在展现欧洲历史性运作机制(régime d’historicité)变迁的同时,更表现了个人记忆之场构成的小写历史的“现在主义”(présentisme)意义。

法国史学家弗郎索瓦·阿尔托格(Fran.ois Hartog)将十八世纪末至二十世纪末人类社会的自我认知方式总结为现代历史性运作机制(régime moderne d’historicité),耶尔森也正生活在这一未来照亮当下、启示源自未来的时代,进步主义为人们提供了构筑未来的理想蓝图,历史时间观也在科学革命、工业革命的影响下呈现出线性、累积及不可逆的特征。《瘟疫与霍乱》强调了部分巴斯德门生的孤儿出身(埃米尔·鲁及耶尔森)或国籍不明身份〔瓦尔德马尔·哈夫金(Waldemar Haffkine)〕,一方面呼应了时代之潮——他们选择代表科学的巴斯德作为精神之父,另一方面也暗示了这一时代对十八世纪前“过去照亮未来”的旧历史性运作机制(ancien régime d’historicité)的抛弃。耶尔森由母亲抚养长大,在他出生前就已病逝的父亲似乎未能给他留下具体的人生参照,作者在开篇留下如此设问:在父辈历史缺失时,子辈该如何书写自己的历史?作者显然不接受对历史的遗忘,否则也不会化身“未来幽灵”穿越时空去追寻耶尔森。随着阅读的深入,我们看到与耶尔森相同姓名的父亲并未“缺席”,他留下了昆虫收藏、显微镜、手术刀、好奇心、严谨的治学态度。至于文化遗产,耶尔森曾认为文学与艺术并无意义,在逝世前却开始学习拉丁语、希腊语,并尝试翻译古典作品。正如小说中评价的:耶尔森或许从维吉尔、贺拉斯、西塞罗、柏拉图等先哲的作品中读到了一些古老的价值,那些他也拥有的价值,简单而正直,平静且有节制。

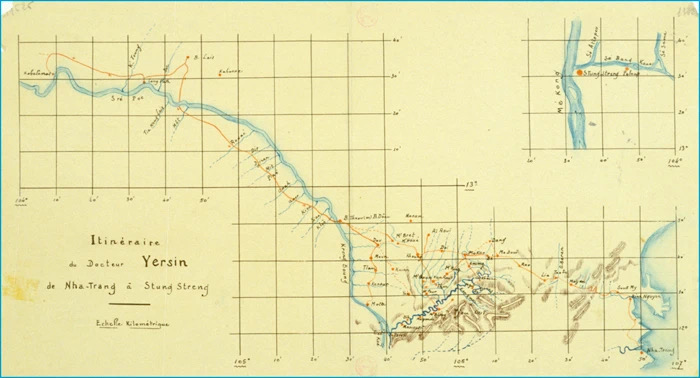

耶尔森绘制的越南芽庄至柬埔寨上丁省的路线图(来源 pasteur.fr)

将叙事者称为“未来幽灵”也暗示着现代历史性运作机制所遭遇的时间危机。二十世纪战争的阴霾下,曾经光荣、强势、充满希望的未来成为作者笔下令人怀疑且极具威胁的“未来怪兽”(futur monstre)。过去、现在与未来的联结遭遇新的断裂,经验场域(过去的现在)与期待远景(未来的现在)间的差距与张力被压缩在了当下〔柯塞勒克(Reinhart Koselleck)运用经验场域与期待远景这两组概念解释“历史时间”〕。正如作者在书中所言:“现在即永恒。世界继续向前或许不会改善。文明到达了顶点。”二十世纪的欧洲从以“未来主义”为导引的现代历史性运作机制转向“现在主义”(“当下主义”)。现在主义并非短视,而是海绵般地将过去与未来吸收并从中生成。“未来幽灵”同样是“现在主义”的幽灵,他穿梭在过去、现在与未来,随身携带记事本,用未来回看当下的目光记录现在或过去的“当下”,同时将收获的记忆与已有的记忆相比照,在过去、现在与未来的三元范畴中思考自身处境。未来成为假定的目光,记忆作为过去在当下的痕迹被赋予特权。记载荣耀的历史缪斯克利俄(Clio)退至谟涅摩绪涅(Mnemosyne,记忆女神,众缪斯之母)身后,记忆不再由单数、大写的历史所评定。《瘟疫与霍乱》试图关照、捕捉、还原耶尔森记忆中走过的每个人,也常常透露出对大写历史的排斥。“两个月以来,耶尔森翻阅他那些旧记事本,得以让他避开大写历史记录的当下。”书中记录了巴斯德研究所六十四岁老门房约瑟夫·梅斯特(Joseph Meister,九岁时被恶犬咬伤后由巴斯德接种了第一例狂犬疫苗,战后失业潮期间投奔研究所并效力一生)未能阻止德军进入安葬巴斯德的地下礼拜堂,用“一战”从军时带回的手枪自尽身亡。“如果我们每个人一辈子哪怕只记录十个人的一生,就没有人会被遗忘。”当史实不可考时,作者只能以设问想象这位阿尔萨斯老人临终前的所思所感以延伸记忆空间。作者最后不无愤慨地批判大写历史对个体记忆的漠视:“人们只知道这个倒在血泊中的老人唯一完成的使命是:第一例被狂犬疫苗挽救的人。巴斯德理论的证明。一个试验品。”

不断变化的当下需要记忆遗产筛检、提供新的小写历史作为参照,德维尔并无意将耶尔森塑造为榜样与典范,他强调耶尔森“不是普鲁塔克(Plutarque,罗马帝国时代希腊哲学家、史学家)笔下的人物。他从未想在历史上有所作为”。《瘟疫与霍乱》一方面遵循了普鲁塔克《平行列传》(Vies parallèles,又译《对比列传》)为传记文学奠定的以人物行动揭示品性的经典传统,却又突出了福柯所主张的“反普鲁塔克”式的平行。在福柯看来,普鲁塔克笔下赫赫有名的人物留下了典范的阴影,如平行线般向无限发散直至消失,不会与当下产生任何交点。被大写历史边缘化的人似乎无从效仿,却可能提供富有教益的“日常智慧”,为面向权力的身份构建提供启示。普鲁塔克通过对比揭示反差与道德优越性,德维尔则更倾向于让名人走下神殿,通过寻找人之共性,为平凡人的身份构建提供可能。在“阿尔贝与亚历山大”“阿蒂尔与亚历山大”“亚历山大与路易”三章节中,作者比较了耶尔森与卡尔梅特、兰波、塞利纳相似的人生经历,并挖掘他们的共同之处:对知识的热忱、对未知与探险的向往、在文学中寻求慰藉……作者以相关人物的名字而非姓氏作为章节标题,模糊历史人物的特殊性以体现普适性。而重现被历史叙事吞噬的记忆、复原生命个体之灵动也是作家试图在作品中解决的课题。小说中“无时间性”的叙事者紧随耶尔森左右,似乎也带着主人公跨越了时空。“未来幽灵”全知全能的叙述视角常常透过耶尔森的回忆、经由耶尔森的目光而转化为人物的内视角,对历史人物书信的直接、间接引用使读者得以步入他们的记忆,历史与当下的距离被打破。小说中有一章节与普鲁塔克的《平行列传》同名,而实际展现的则是主人公耶尔森在不同地理环境下的几段探险经历,空间成为生命的度量单位,也经由记忆成为生命延续的场域。全书没有精确的年份记录,历史的自然时间被模糊处理,作者以地点、事件、人、物为载体及纽带,通过记忆与联想使原本处于不同时空中的个体相互连通,多个地理版图得以拼接,文本的历史涵射实现最大化,阅读的“当下”与历史的“当下”在多重时空与节奏中生成,一部去欧洲中心、围绕个人经历展开的“全球史”也由此构建。

伫立在芽庄海滨的耶尔森雕像(来源 trip.com)

今天,与耶尔森相关的记忆之场依旧完好地保存着:耶尔森博物馆,耶尔森纪念碑,以他名字命名的街道、学校、医院,他的通信与手稿。越南甚至还有庙宇将其供为神灵,当地的人们没有忘记这位无偿为穷人看病、喜欢给孩子扎风筝的耶尔森。德维尔以耶尔森为记忆之核构建出一个半世纪人类与“瘟疫”相抗争的记忆之场。最后,我们或许可以再次回到小说起点的设问:既然灾难从不曾缺席,人类如何实现康复?德维尔曾透露《瘟疫与霍乱》的标题除了暗指不得不在两难中做出选择外,也影射了德法交战背景下发现鼠疫杆菌的巴斯德学派与发现霍乱弧菌的科赫学派的敌对与竞争。而小说法文标题中的拉丁符号“&”又将两者相连,从某种程度上打破了成王败寇的大写历史话语模式,克利俄的羊皮纸不应仅仅记录最终摘得荣誉桂冠的“胜利者”,瘟疫或霍乱的发现也从不只属于某个学派或个人。与埃米尔·鲁共同前往埃及研究霍乱的蒂利埃(Louis Thuillier)染病离世,科赫闻讯后率团队前来抬棺送别。偏爱孤独、特立独行的耶尔森也从不是一个人在行动,他所到之处都有伙伴与他共同编织更好的未来。在这条并不笔直通向真理的崎岖道路上,人类本该携手同行,并时不时以现在主义的目光回望自身。

简体中文

简体中文