按: 美国当地时间1月6日,民主党拿下佐治亚州两个参议员席位,成为参议院多数党。目前民主党以微弱优势掌控着众议院,这意味着该党十年来首次同时掌控国会两院,对总统当选人乔·拜登接下来四年的执政来说是重要利好。但这对特朗普来说则是一记重大打击——他将成为美国自1932年以来首位在第一个任期内同时输掉白宫和国会两院的总统。

直至目前,特朗普及其激进支持者依然拒绝承认失败。6日也是国会举行联席会议批准当选总统拜登获胜的日期。当日,特朗普支持者袭击国会大厦,导致对拜登的认证过程被迫中止,议员们被疏散。据执法人员称,至少有一人在国会大厦内被枪杀,而且大厦内还发现了一个简易爆炸装置。特朗普本人要求主持会议的副总统彭斯推翻大选结果(遭后者拒绝),然后在一段针对国会大厦暴徒的视频声明中再次宣称大选存在大规模欺诈,并称其对手“邪恶”。

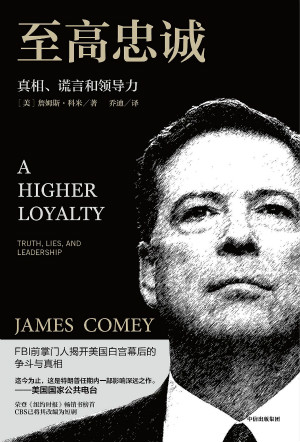

四年前的总统大选中,美国选民抱着“反建制”“打破政治僵局”的期待选择了华盛顿局外人唐纳德·特朗普,当时恐怕没有人料想到他会动摇美国民主的根基——选举。一些对特朗普有近距离接触的高级官员则在很短的时间内意识到了这位总统与此前的总统截然不同。在其个人回忆录《至高忠诚》中,前美国联邦调查局局长詹姆斯·科米(James Comey)表示:“他给白宫带来的混乱,可算是前无古人了。”

科米1960年出生于纽约,1985年获得芝加哥大学法学博士学位,1987年进入美国司法部工作,2013年被奥巴马提名担任联邦调查局局长,是该机构历史上的第七任掌门人。在科米三十多年的职业生涯中,他见证了五位美国总统的更替,并与小布什、奥巴马和特朗普直接共事,功绩包括铲除纽约黑手党,调查“9·11”恐怖袭击事件,追捕“基地”组织成员,调查“邮件门”“棱镜门”“通俄门”事件。

2017年5月,科米在一无所知的情况下被特朗普辞退,举国哗然。处于漩涡中心的科米未发一言,在一年后携自传《至高忠诚》重回公众视野。在这本书中,他记叙了他的成长经历,职业生涯中的标志性事件,以及他对共事过的三位总统的评价。与特朗普的第一次会面就让科米意识到这是一位“不遵守政治规则”的总统。在特朗普正式就任后,他违反了白宫不应与联邦调查局有过多私交的不成文规定,邀请科米前往白宫参加私人晚宴,并要求对方做出“忠于自己”的承诺。科米意识到,特朗普对国家安全机构领导的期待不是正常美国总统应该有的,他或许是因为科米在大选前坚持重启针对民主党候选人希拉里的“邮件门”调查而将其视作“自己人”,却未意识到保持政治中立是联邦调查局的宗旨和原则。

在与特朗普短暂的共事时间里,科米注意到了他与前任历届总统迥然相异的领导风格:他是唯一一个不经常在公众面前露出笑容的人;总是要求下属对他保持忠诚;开会时总是坐在椭圆形办公室的那张大书桌后面,坚持某种等级制氛围;讲话时充斥着“爆豆式的意识流独白”,让他人难以表达自己的观点。在科米看来,特朗普的上述表现反映了他不是一位优秀的领导者,他的行为造成的最严重后果是他无法接受他人的不同观点,深陷于他自己的话语结成的“另类事实”的茧。而正如我们现在所见,这亦导致了美国政坛混乱,民意加剧分裂的现状。

《至高忠诚》作者、前美国联邦调查局局长詹姆斯·科米 图片来源:视觉中国

《阴云盖顶》(节选)

文 | 詹姆斯·科米 译 | 乔迪

2017年2月8日,白宫办公厅主任雷恩斯·普利巴斯请我到他的办公室去。他的办公室很大,墙上有壁炉,中间摆了张会议桌,窗外便是高大的艾森豪威尔行政办公楼。13年前,我就是在这间办公室里和副总统迪克·切尼一起开会的,听他讲如果司法部不肯改变对“星风”项目的看法,数以万计的美国人就会因此丢掉性命。在那之后没过几天,我便见证了在约翰·阿什克罗夫特病床前的那场对峙,从病房回来后,我又在这间办公室待到临近午夜。

现在,我又踏进了这间办公室,原因自然是之前和特朗普总统共进晚餐。普利巴斯想知道究竟发生了什么,我也想跟他解释一下联邦调查局与白宫之间应该保持什么样的关系才是合适的。之前,普利巴斯从未在总统身边工作过,对于在这个职位上应该如何处世表现出了极大的兴趣。

截至当时,我已经跟两任白宫办公厅主任打过交道了,其中共处时间最长的是乔治·W. 布什总统任期内的安德鲁·卡德,而令我记忆最深刻的就是与安德鲁·卡德在医院里的那次交锋了。作为奥巴马总统任内的联邦调查局局长,我跟他的办公厅主任也打过不少交道。奥巴马总统的办公厅主任是丹尼斯·麦克多诺,他是一位非常正派、细心周全,又坚强勇敢的人。人生而不同,各届总统的办公厅主任也各有性格,为人处世和领导方式都各有不同。但所有的办公厅主任都遭受了同样的痛苦,那就是睡眠不足。白宫办公厅主任要做的事情太多了,得使出浑身解数保证白宫的有效运行,而白宫就像一个混乱不堪的企业,就算在最平静无波的时候也是如此,更别提有事的时候了。当然,美国历史上从未出现过像唐纳德·特朗普这样的总统,他有自己的领导技巧,也面临着独特的挑战,他给白宫带来的混乱,可算是前无古人了。

其实,我并不太认识普利巴斯。他看起来总是一脸困惑、脾气火暴, 但他脾气火暴的原因其实很简单。经营特朗普任内的白宫肯定不容易,就算是一个经验丰富的管事都会焦头烂额,更别提普利巴斯本身就没什么政府工作经验了。在成为白宫办公厅主任之前,普利巴斯是共和党全国委员会主席,之前在威斯康星州做一名律师,从来没在联邦政府工作过。就算不是普利巴斯,任何一个有类似经历的人,都很难管理好唐纳德·特朗普任期内的白宫。我都不知道普利巴斯该怎么办,但他一直在为做一个称职的办公厅主任而努力。

我和普利巴斯的会面持续了差不多20分钟,会面很愉快,我们讨论了很多机密话题,也讨论了联邦调查局和司法部与白宫之间的关系。会面快结束的时候,他问我想不想面见总统。这很奇怪,我们刚刚讨论完白宫与联邦调查局的关系,他怎么就要让我去见总统呢?这之前说那么多不是白说了吗?白宫与联邦调查局之间的联系方式自有成规,除了像“棱镜门”这种突发事件,或是联邦调查局牵涉其中的国家安全政策讨论之外, 如果白宫想联系联邦调查局,还是要经过司法部的。我们今天这场对话已经谈论了联邦调查局要与白宫保持距离的问题,普利巴斯也已经说过他完全理解了我的想法,但现在他又迫不及待地让我去见总统,这是什么情况?

上次面见总统之后,我不太想再与总统先生会面了。因此我回绝了普利巴斯,感谢了他的好意,说我觉得总统肯定特别忙,就不去叨扰了。他又问了我一次,我再一次回绝了他。

但他说:“请坐一会儿吧,我确信总统先生会愿意见您的。我去看看他是不是在椭圆形办公室里。”说完他就离开了。从他办公室到椭圆形办公室并不远,他很快就回来了,笑着说:“总统愿意见您。”

我脸上一点儿笑意都没有,只能说:“好吧。”

我们两个走进椭圆形办公室的时候,总统正在和白宫发言人肖恩·斯派塞说话。我们进去坐了一会儿之后,斯派塞就走了,就剩下普利巴斯和我,还有总统先生。

尽管我并不是第一次面见这位新任总统了,但这次是我第一次在椭圆形办公室里见他。他坐在那张著名的坚毅桌边,穿着西装上衣,两个小臂搭在桌子上,整个人都显得不太适应。他坐在桌子后面,来见他的所有人都得隔着这样一块儿大木桌跟他说话。

我也算与布什总统和奥巴马总统开过几十次会了,从没见过他们在桌子后面跟我们说话。这两位总统都喜欢坐在壁炉边的扶手椅上开会,这样显得更随意,姿态更开放。在我看来,他们选择坐在那儿是有意义的,因为一般人和总统一起开会时都不可能特别放松,但如果大家都坐在一起,就可以假装是一群朋友围在咖啡桌旁讨论问题,气氛会更轻松开放一点儿。这时候,总统作为讨论群体中的一员,更容易从与会人员口中听到真相。然而,如果总统坐在他的“王座”上,面前还有一张大桌子,会议一下子就变得正式起来,所有人都会正襟危坐,那总统就不太可能从与会人员口中听到所有真相。不幸的是,在我与特朗普总统一起开会的时候,他都是这样坐在桌子后面的。

同时,我也注意到特朗普总统把屋子里的窗帘换了,换成了明亮的金色。后来我了解到,这套窗帘是比尔·克林顿的,但一想起特朗普对这位前总统的公开评价,想到克林顿的夫人,我觉得他用比尔·克林顿的窗帘似乎有点奇怪。(后来,媒体报道说特朗普总统把克林顿的窗帘换成了他自己的。)

“如果总统坐在他的‘王座’上,面前还有一张大桌子,会议一下子就变得正式起来,所有人都会正襟危坐,那总统就不太可能从与会人员口中听到所有真相。”图片来源:视觉中国

斯派塞走后,总统跟我打了个招呼,让我坐在一把木头椅子上,我的膝盖都顶到他桌子上了。然后,普利巴斯努力把话题转到所谓的“俄罗斯档案”一事上。这件事我们其实已经讨论很多次了,我不知道他为什么又提起这个话题,但这次总统似乎对这个话题不太感兴趣。他坐在肯尼迪总统和里根总统用过的桌子后面,开始他一贯“爆豆式”的意识流独白。这次他讲的是几天前,福克斯新闻主持人比尔·奥雷利(Bill O’Reilly)对他进行的电视采访。采访是在“超级碗”之前的节目中播出的,我没看到直播,但直播后的评论我看到了不少。

采访中,奥雷利问特朗普总统,他是否“尊重”俄罗斯总统弗拉基米尔·普京。

特朗普回答道:“我确实尊重他,但我也尊重很多人。尊重他并不意味着我就得跟他保持友好关系。”

奥雷利接着说:“但他是个杀人凶手啊,普京的手上沾满了鲜血。”

特朗普回答道:“杀人凶手太多了。我们当中也有很多杀人凶手。怎么,你觉得美国政府就干净吗?”

特朗普这么说,可能他想反其道而行之,也可能在下一盘大棋,这样就能解释他为什么一直对俄罗斯政府的行为不明确发表意见,还总对普京表示歉意。也可能是因为有什么地缘政治上的坚实理由让特朗普无法公开对其他国家表示谴责,因为这毕竟是人家的内政。但4周前在特朗普大厦的时候,尽管情报机构的领导一致表示,俄罗斯政府已经干预了美国大选,想要损害美国的民主政治,但总统先生似乎对此并不担心。即使是在私下里,他也没有对俄罗斯政府的所作所为有太大反应,也不好奇俄罗斯政府下一步打算做什么。我们都知道普京政府确实史无前例地干预了美国大选,至少在一定程度上帮助了特朗普赢得大选。而特朗普对奥雷利问题的回应只会让大家更加理解普京为什么愿意扶特朗普上位。

紧接着,奥雷利以其暴风骤雨式的提问挑战特朗普,质问他与普京之间关系为何如此亲密,但特朗普依旧不愿对俄罗斯政府进行批判。

现在,三天过去了。特朗普面对铺天盖地的批评,显得有点伤心,至少有些心事重重,而且依然非常愤怒地想要辩驳。

“我能怎么做呢?说我不尊重这个我们需要与之交好的大国领导人吗?”特朗普貌似在自问自答。

一开始,普利巴斯和我都什么也没说。就算我们想说点儿什么,也插不进去嘴,特朗普总统根本没有给我们留出说话的时间。他接着说,奥雷利又问了一个尖锐的问题,“但这个问题我回答得很好” 。他一边说一边看着我们,一脸不容置疑的神情。“我确实回答得很好,谁也想不出更好的答案了。”

特朗普在讲述这件事的时候,我能明显地看出,他是在说服自己,同时他觉得他也说服了我们。其实,我并不觉得奥雷利的问题有多尖锐,也不觉得特朗普的答案有多好,但他并不想听我的意见。

“他会一直强调‘大家都这么想’,这事‘确实如此’,一直强调,不容辩驳。”图片来源:视觉中国

跟特朗普打过几次交道之后,我就能辨别出特朗普的意图了。他会一直强调“大家都这么想”,这事“确实如此”,一直强调,不容辩驳。我们之前一起吃晚饭的时候就是这样,他根本不给你说话的余地。因此,正常谈话其实就变成了特朗普的一言堂。每次开会,他都连珠炮似的说很久,其他人根本插不上嘴。这时候,其他人的沉默就会自动被认为是同意了他所谓的“事实”,但这其实是他想象出来的。马丁·路德说得好:“你不仅要为自己说出的话负责,还得为自己没有说出的话负责。”

我坐在特朗普对面,看着他不断用自己的话语结成一个“另类事实”的茧,牢牢地把我们包裹起来。只要我没有反驳他,那我就一定同意了他一直以来所强调的,他就职典礼的观礼人数是史上最多的;只要我没有反驳他,那我就一定同意他接受奥雷利采访时的反应是非常好的,他给出的回答也是非常机智的。我已经见识过他的这种招数了,这次我不会再让他得逞。这时候,他正好看着我问:“你也觉得我的回答很棒,是吧?”然后就想继续说下去。

我抓住了这个空隙,表达了自己的看法。如果是再年轻一点儿,我绝不会这么做——尤其是对着美国总统。在我与特朗普有限的交集中,我从没见过他身边的工作人员这样跟他说话。那时候,他正要开始下一篇宏论,觉得我们就该同意他的观点。我不记得我是打断他的话插进去的,还是趁他稍微停顿的时候插进去的,反正我插进去了。

“ 总统先生,您回答的前半部分很好”我说道。他吸了一口气,一脸疑惑地看着我,“但后半部分不太好。我们和普京不一样,我们并不是普京那样的杀人凶手”。

我这句话一出口,特朗普不说话了。在这个挂着明晃晃的金色窗帘的屋子里,一丝阴霾似乎爬上了他的脸庞。我能看到他眼神中的变化,一丝冷酷,一丝阴郁。他眨了眨眼,眼睛眯了起来,下巴也收紧了。他看起来就像是一个独裁者,不习惯身边的人挑战他的观点,更不习惯身边的人纠正他的错误,他才是那个万物的主宰。我没说几句话,却给他实实在在地泼了一盆冷水。他真是让美国政府蒙羞。他脸上的阴霾来得快去得也快,就好像我从没说过那些话,而他也从没有发怒一样。这场会面就这么结束了。

总统感谢了我的到来,而从头至尾普利巴斯都没说话。普利巴斯陪我走出了椭圆形办公室,我径直走出了白宫,我们俩之间也没再交流。

回到联邦调查局总部,我对手下人说,经过今天在白宫里发生的这件事,我跟特朗普总统之间算是不可能有任何私人交情了。两周之前,我拒绝对他表忠心,现在又打断了他的话,直接批评了他。我与特朗普之间, 不可能建立我与布什总统或是与奥巴马总统之间那样友好暖心的交情了。但这并不是什么坏事。联邦调查局局长本就不应该与在任总统或政府保持密切关系,而这也是我当天去白宫的初衷。

然而,这场会面依然让我心有余悸,我从没在椭圆形办公室里说过这样的话。在我回顾我与特朗普的会面时,我又一次想起了早年做联邦助理检察官时对抗美国黑帮的事情,想起了黑帮里那种无言的顺从,想起了老大掌控全局、手下人必须宣誓效忠的氛围,想起了他们非友即敌的世界观。黑帮里那些为了显示忠诚而无处不在的谎言,使黑帮组织抛弃了道德理念,抛弃了事实真相。

《至高忠诚:真相、谎言和领导力》

[美] 詹姆斯·科米 著 乔迪 译

中信出版集团 2020-12

本文书摘部分节选自《至高忠诚》一书,经出版社授权发布,较原文有删节,未经授权不得转载。

简体中文

简体中文