上人生中第一堂关键的政治艺术课时,迈克·桑德尔18岁。这位未来的哲学家彼时是加州帕利塞德高中的学生会主席,当时的加州州长罗纳德·里根和他住在同一个镇上。1971年,从不缺乏自信的桑德尔当着2400名左倾青少年的面,向他发起辩论的挑战。当时正值越战高潮,这场战争使一代人都变得激进,而对于保守派来说,校园无论如何都是充满敌意的场所。令桑德尔有些惊讶的是,里根接受了挑战,乘坐着一辆黑色豪华轿车,穿着得体地来到了学校。随后的遭遇使他那位年轻对话者的期望落了空。

“我准备了一长串我认为很难回答的问题,”今年67岁的桑德尔回忆道,他在波士顿家中的书房和我们视频连线, “关于越南,关于18岁公民的投票权——那是里根强烈反对的,关于联合国,关于社会安全。我觉得我可以在观众面前击败他。而他亲切、和蔼、恭敬地一一作答。一小时后,我意识到自己并没有在辩论中占上风,我输了。他甚至没有用论点说服我们,就使我们折服。9年后,他将以同样的方式问鼎白宫。”

桑德尔并没有被早年的挫折吓倒,他已成为英语世界最著名的公共知识分子和辩手之一。在牛津大学获得罗德学者博士学位后,他进入哈佛大学任教。他被描述为“一位具有摇滚明星般全球形象的哲学家”,通过网络,他在哈佛大学得以与数百万观众见面。BBC四台系列节目《公共哲学家》的听众们,会很熟悉他那苏格拉底式的发问,在与观众的争论中,桑德尔巧妙地验证假设。他关于正义的演讲在网上可以免费观看,数百万Youtube观众对他那宽阔的前额以及文雅柔和的谈吐感到熟悉。

桑德尔的政治立场是完全的左派。2012年,他在埃德·米利班德关于市场道德限度的政党会议上发言,为工党的复兴计划增添了智慧的光彩。这次演讲和他同年出版的《金钱不能买什么》激发了米利班德对“掠夺性资本主义”的批判,这是这位工党领袖对危机后英国政治辩论的独特贡献。

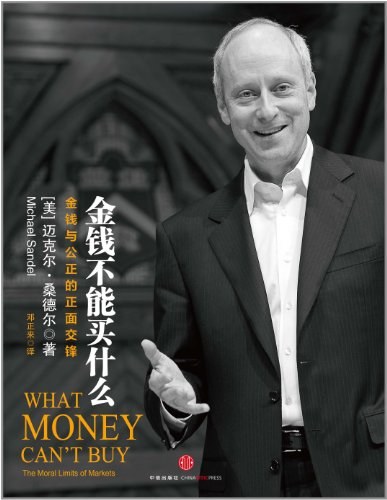

《金钱不能买什么》

[美]迈克尔·桑德尔 著 邓正来 译

中信出版社 2012-12

《金钱不能买什么》奠定了桑德尔的地位,他可能是英语世界中自由市场正统理论最令人敬畏的批评者。但正值一个迅猛极化、党派征伐和有害政策盛行的年代,早年与里根的那场遭遇,开始浮现在他的脑海里。“关于聚精会神聆听的重要性,那次经历教会了我很多,”他说,“这一点与争论的严肃性同样重要。它教会了我在公共场合如何相互尊重和包容。”

如何重振这些公民美德,是桑德尔近日出版的新书《美德的暴政》( The Tyranny of Merit )的核心问题。在一个评论员们都在警告“末世选举”的分裂之国,一种更少愤懑、更少怨恨、更多宽容的公共生活如何可能复兴?令人不安的是,这一起点似乎变成了维系一代进步人士的浮华篝火。

《美德的暴政》一书是桑德尔对英国脱欧以及唐纳德·特朗普胜选的回应。对巴拉克·奥巴马、希拉里·克林顿、托尼·布莱尔和戈登·布朗这样的人物来说,那会是一场颇具挑战性的阅读。桑德尔认为,通过倡导“美德时代”作为应对全球化、不平等和去工业化挑战的解决方案,民主党及其欧洲同侪拖垮了西方工人阶级及其价值观——这给公共利益带来了灾难性后果。

他说话时,语调一如既往地婉转,措辞优美而又流畅。但当桑德尔描绘他所见的、颇具腐蚀性的左翼个人主义的崛起时,一种挫败感却显而易见:“全球化和不平等问题的解决方案——我们在大西洋两岸都听到了这种说法——是那些努力工作、循规蹈矩的人,应该能够凭借自己的努力和才能获得应得的上升。这就是我在书中所说的‘崛起的修辞’。它变成了一种信仰,一种看似毫无争议的比喻。中间偏左派人士会说,我们将创造一个真正公平的环境,让每个人都有平等的机会。如果我们去做,而且真的做到了这一点,那么那些靠努力、才智和勤奋工作而取得成功的人将配得上他们的位置,这是他们应得的。”

1971年时,18岁的桑德尔曾和时任加州州长罗纳德·里根辩论。迈克·桑德尔供图。

最被推荐的“上升”方式是接受高等教育。或者,正如托尼·布莱尔的口头禅说的那样:“教育、教育、教育。” 桑德尔引用了2013年奥巴马的演讲,在演讲中,总统告诉学生:“我们生活在21世纪的全球经济中,工作机会可以流向任何地方。无论他们住在哪里,企业都在寻找受过最好教育的人。如果你没有受过良好的教育,那你就很难找到一份能维持生活的工作。” 对于那些愿意做出必要努力的人来说,他们被承诺道:“这个国家永远是一个只要你努力就能成功的地方。”

桑德尔对这种路径有两个根本的反对意见。首先最明显的一点在于,传说中的“公平竞争环境”仍然是一种幻想。他指出,尽管在他自己教的哈佛学生中,越来越多的人相信,他们的成功是自己努力的结果,但其中三分之二的学生来自全社会收入最高的那五分之一家庭。在常春藤盟校中,这一模式比比皆是。社会阶层和SAT分数之间的关系——它用来给上大学前的高中学生评定等级——得到了很好的证实。更广泛地说,社会流动已经停滞了几十年,桑德尔说:“出生在贫穷家庭的美国人,成年后往往依然贫穷。”

但《美德的暴政》的主题却稍有不同:桑德尔决心将矛头直指流行了30年的左翼自由主义共识。他说,即使是完美的精英统治,也将是一件坏事。“这本书试图展示它阴暗的、令人沮丧的一面,”他说,“言外之意是,那些没能上升的人只能怪自己。” 中间偏左的精英抛弃了对阶级的忠诚,扮演起了道德化的人生导师的新角色,致力于帮助工人阶级个体塑造一个自我依靠的世界。桑德尔说,“在全球化问题上,这些政党表示,选择不再是左与右,而是在‘开放’与‘封闭’之间。开放意味着资本、商品和人口的跨境自由流动。” 这种事态不仅被视为是不可逆转的,而且还值得称赞。“以任何方式反对这一点,都是一种思想封闭、偏见和对世界主义身份的敌视。”

一种无情的成功伦理渗透在文化中:“那些处于顶端的人配得上他们的地位,而那些落在后面的人也是活该。他们努力的效率不够。他们连大学文凭都没有……等等。”随着中左翼政党及其代表越来越多地成为中产阶级,对向上流动性的关注日益加剧。“他们开始依赖专业阶层作为自己的选区,在美国,他们也将其作为竞选资金的来源。2008年,巴拉克·奥巴马成为第一个筹款超过共和党对手的民主党总统候选人。这是一个转折点,但当时并没有得到注意或强调。”

《美德的暴政》

蓝领工人实际上得到了一份双刃剑式的邀请,要么让自己“变得更好”,要么承担自己失败的责任。许多人感觉被背叛,然后把选票投到别处去了。“近年来,民粹主义的反弹是对美德的暴政的反抗,正如那些因精英政治和整个政治计划而感到羞辱的人所经历的那样。”

这是一个令人心寒的分析。那么,他是与特朗普主义有共鸣吗?“我一点也不赞同特朗普,他是个恶毒的人物。但我的书表达了对那些投票给他的人的同情的理解。尽管特朗普说了成千上万的谎言,但关于他的有一点是真实的:他内心深处充满不安全感和对精英阶层的怨恨,在他有生之年,他都认为精英阶层看不起他。这确实为他的政治吸引力提供了一个非常重要的线索。”

“我对民主党很严厉吗? 是的,因为正是他们对市场假设和精英统治的不加批判的拥抱,为特朗普铺平了道路。即使特朗普在下一次选举中落败,并以某种方式从白宫椭圆形办公室中抽身而出,民主党也不会成功,除非它重新定义自己的使命,即更加关注合理的不满和怨恨——在全球化时代,正是进步政治促成了它们。”

对政治的诊断到此为止。桑德尔认为,摆脱危机的唯一途径,是瓦解精英政治的假设,这种假设在一个由赢家和输家组成的社会里,在道德上天经地义。新冠疫情为那些之前被认为低技能、低薪酬的工作带去了新的赏识,带来了一个全新的开端。“是时候开始讨论工作尊严了。工作的回报不仅包括薪水,还包括自尊。我们现在才意识到自己是多么地依赖他们——不仅依赖医生和护士,也依赖送货工人、杂货店店员、仓库工人、卡车司机、家庭医疗服务提供商和托幼工作者,他们许多人都是打零工。我们称他们为关键工人,但他们往往不是薪水最高或最受尊敬的。”

对公共利益做出贡献的评判和奖励方式,必须进行彻底的重新评估。例如,在伦敦金融城或华尔街挣到的钱,与投机金融对实体经济的贡献完全不成比例。金融交易税将使基金得到更加均衡的引导。但对桑德尔来说,“荣誉”这个词与薪酬问题同样重要。不仅要重新分配薪酬,也要重新分配尊严,而且要让数百万从事无需大学文凭工作的人得到更多的尊重。

“我们需要重新思考大学作为机会仲裁者的角色,”他说,“这是我们习以为常的事。文凭主义已经成为最后一种可以接受的偏见。把职业培训和学徒培训的投资问题撇在一边,将是一个严重的错误。更大的投资是必要的,这不仅是为了支持没有高学历的人谋生的能力。它所传达的公众认可有助于实现态度转变,使人们对没有上过大学的人为公共利益所做的贡献,产生更多的赞赏。”

对没有学历的人给予新的尊重和地位的同时,他说,在所谓精英统治的竞赛中获胜的一方,也应表现出迟来的谦逊。像他在哈佛的许多学生一样,有些人认为自己的成功完全是应得的,桑德尔向他们传递了《传道书》的智慧:“我又转念,见日光之下,快跑的未必能赢,力战的未必得胜,智慧的未必得粮食,明哲的未必得资财……所临到众人的,是在乎当时的机会。”

“谦卑是此时此刻至关重要的公民美德,”他说,“因为这是一种必要的解药,可以消除精英政治的傲慢,正是这种傲慢导致了我们的分裂。”

威斯康星州基诺沙市的一场“Black Lives Matter”示威游行。图片来源:Mark Hertzberg/Zuma/Rex/Shutterstock

自里根和撒切尔时代以来,个人主义在西方民主国家中无处不在。桑德尔毕生都在与这种逐渐蔓延的个人主义进行智力斗争,《美德的暴政》就是他的最新奇袭。“人们认为自己是白手起家、自给自足的,这种自我画像产生了强大的吸引力,因为它看起来是有力量的——我们自己就能做到,只要我们努力,我们就能做到。这是一幅自由的图景,但它是有缺陷的。它导致了一个竞争性市场精英政治,加深了分歧,腐蚀了团结。”

桑德尔运用了一套挑战自治性自由主义观念的词汇,这种方式已经过时了几十年。“依赖”“负债”“神秘”“谦逊”和“幸运”等词在他的书中反复出现,这暗示着脆弱性和相互承认可以成为一种新的归属感和社区感的基础。这种社会愿景与后来被称为“撒切尔主义”的主张完全相反,后者强调自力更生是一种重要美德。他相信,除了“为护理人员鼓掌”之外,还有一些乐观的迹象表明道德观念的转变终于开始了。“‘Black Lives Matter’运动为进步政治注入了道德能量。它已成为一场跨种族、跨代际的运动,并为公众对不公正的反思开辟了空间。它表明,解决不平等的办法,并不是简单地消除精英政治成就的障碍。”

桑德尔在书的最后部分回忆了亨利·亚伦的故事,这位黑人棒球运动员在种族隔离的南方长大,并在1974年打破了贝比·鲁斯职业生涯的本垒打记录。亚伦的传记作者写道,打棒球“代表了亨利一生中的第一个精英政治”。桑德尔说,这种结论是错误的。“亨利·亚伦故事的寓意不是我们应该热爱精英政治,而是我们应该鄙视一个只有打出本垒打才能逃脱的种族不平等制度。”

公平竞争并不构成社会公正观。桑德尔说,即使特朗普在11月的总统大选中落败,乔·拜登和他的欧洲同侪们也必须接受这一事实。他说,要想获得灵感,他们最好还是求助于他的智识英雄之一——英国基督教社会主义者R·H·陶尼。

“陶尼认为,机会平等充其量只是一种片面的理想。他的替代方案不是一种压迫性的结果平等。这是一种广泛的、民主的‘条件平等’,使各行各业的公民都能昂首挺胸,认为自己是共同事业的参与者。我的书就源自于这个传统。”

本文作者Julian Coman系《卫报》副主编。

(翻译:马元西)

简体中文

简体中文