乐观的治愈能力已得到充分证明。多年来,无数医学研究表明,积极的态度对健康有益——不仅是在一般意义上,对特定的疾病也是如此。例如,根据哈佛医学院2008年对2873名健康男女的研究发现,积极的人生观与较低水平的压力荷尔蒙皮质醇有关,对心血管疾病也有积极的影响。也许更有意义的是,2006年的一项研究探索了情绪和呼吸道感染之间的联系。一个由193名志愿者组成的样本组被施以了一种常见的呼吸道病毒,结果,比起更愁苦的同伴,性格乐观的受试者更不容易出现症状。然而,科学也只是证实了一个已经被广泛接受的结论,这也就是为什么我们在医院里看到的艺术品——生机盎然的土地、海景、动物和花朵,或是明亮的抽象画——如此令人愉快。

现在这种平常的愉悦已成了医疗中心悬挂的艺术品的特质,但是它有着更复杂的历史——在这个历史中,灵魂和罪恶的概念,被认为比刺激内啡肽的释放更重要。事实上,正是因为他们明白治疗的艺术需要同时服务于精神和肉体,所以这个领域吸引了一些最伟大的画家,从皮耶罗·德拉·弗朗切斯卡、罗吉尔·凡·德尔·维登和列奥纳多·达·芬奇,到伦勃朗、弗朗西斯科·戈雅和文森特·梵高。圣保罗认为身体和灵魂相互联系,“身体不是一个单一的器官,而是许多个器官……眼睛不能对手说,‘我不需要你……’如果一个器官遭受痛苦,它们都会一起遭受痛苦。” 灵魂也是这样一个器官。对画家们来说,这句话召唤着无数画笔。

这种整体主义态度的出现,部分原因是中世纪的医院不仅仅治疗病人,也是各种慈善事业的中心,兼作旅行者和朝圣者的宿舍、收容所、救济院和弃儿的避难所。在意大利锡耶纳的圣玛利亚·德拉·斯卡拉(Spedale di Santa Maria della Scala)医院,有一幅1444年的壁画,写着一条颇有传奇色彩的题注:“这是圣母玛利亚的图像。在你的披风下,基督教民众受到保护。”

圣玛利亚·德拉·斯卡拉医院的壁画

从皮耶罗·德拉·弗朗切斯卡画作《Polyptych of the Misericordia》的中部,我们可以看到这种庇护和救助的信息的早期体现,该作品是1445年由della Misericordia商团委托创作的,这家商团是画家的家乡圣塞波尔克罗的一个慈善团体。在圣母站着打开斗篷覆盖着八个跪着的市民的形象中,皮耶罗给予“Misericordia”——慈爱——这个词一个物理的形象。她脸上的表情可能是严肃超然的,但给予和接受援助的信息是明确无误的。玛丽,优雅的化身,被画在一个朴素的金色背景上,看起来像一块招牌:在这里,在玛丽的脚下,在她的阴影下,人类可以找到仁慈和解脱。

《Polyptych of the Misericordia》

然而,与此同时,在1000公里外勃艮第的伯恩,弗拉芒派艺术家罗吉尔·凡·德尔·维登提出了一个截然不同的救赎愿景。他于1443-1451年间为主宫医院创作了《最后审判》,这幅画作展示了基督和他的圣徒的威严,但在他们下面,明显更接近于眼睛的高度,是一幅悲惨的画面,描绘了被诅咒的人跌跌撞撞地走向地狱。这幅多面板的祭坛画是受勃艮第大臣尼古拉斯·罗林委托,为一个几年前因瘟疫爆发而被摧毁的城镇所绘制的。

罗吉尔·凡·德尔·维登的伯恩祭坛画中的细节,该作品创作于1443-1451年间

尽管如此,它还是被挂在病人的病房里,而不是教堂里。在一周的时间里,它的铰链两翼会被合上,显示出背后的面板,上面有捐赠者及其妻子的肖像,以及用视觉陷阱技法绘制的雕像,向受难者呈现出传统的虔诚形象。而到了周日,面板打开,为观者展现出了一幅色彩绚丽的全景图,提供了一个简单的二元选择:罪与死亡,或是救赎。对于已经处于困境中的身体和心灵来说,看到这种他们潜在命运的活生生的场景——无论是即将到来的还是遥远的——一定都十分震惊。凡·德尔·维登对末日的非凡祷告,确切地说,是为了将对上帝的恐惧融入其中。

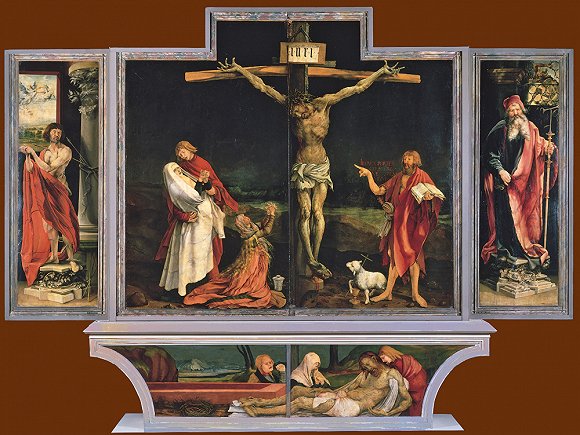

这种强硬的慈爱态度在大约60年后达到了顶峰,就离伯恩不远,出现在位于伊森海姆的圣安东尼修道院,那里靠近法德边境城市科尔马。在那里,1505年至1515年间,德国画家马蒂亚斯·格鲁内瓦尔德创作了艺术上最伟大、最令人痛苦的画作之一——《伊森海姆祭坛画》。这家修道院的僧侣专长于治疗瘟疫和各种皮肤病,由于圣安东尼修道院在绘画图像学中的突出地位,有一种很可能是由丹毒引起的红疹的疾病就被称为“圣安东尼之火”。画面中部显示了耶稣受难,但是基督的身体一点也不高贵或神圣——它被撕裂了,覆盖着疖子和脓包。基督像医院里的病人一样,枯槁、憔悴、痛苦。巧合的是,这幅画是当时欧洲绘画中最大的基督受难场景。

《伊森海姆祭坛画》

捐献者认为,这一与基督同在的极端例子——一个和他们一样受苦的救世主——是所有治疗方法的重要组成部分,并坚持把病人带来看这幅画当作治疗的第一步。这种方法使其确信,通过这种方法,他们的心灵开启了奇迹的可能。尽管如此,基督破碎的身体还是不断地提醒我们,奇迹是多么疯狂地被渴求,以及它需要多么强大的力量。在另一个展示圣安东尼本人的画面上,这种绝望的感觉得到了强烈的印证,他拿着一张纸,上书:“你在哪里,耶稣,你在哪里?你为什么不来给我包扎伤口?”

1905年,小说家兼评论家若利斯-卡尔·于斯曼看到这幅祭坛画,惊叹不已。他说,这些人物“显然是以医院停尸房里的尸体为模型”,使这幅画成为“坏疽的祝祷词,腐烂的凯旋歌”。尽管如此,格鲁内瓦尔德的“染病基督”,其身体“涂满了油腻的白色肥皂,夹杂着蓝色斑点,且身上长满了疖子和痈”,代表着一种“只能被病人、痛苦的人和僧侣理解”的疗伤香脂油。

如果说皮耶罗、凡·德尔·维登和格鲁内瓦尔德的作品是为了教化病人,那么所有疾病绘画中最宏大的一个系列,本质上就是一部象征美德的史诗。1564-1587年间,雅科波·丁托列托为威尼斯圣洛克大会堂的墙壁和天花板画了38幅巨幅画。圣洛克大会堂是另一个慈善团体的豪华总部,这是中世纪和文艺复兴时期公民生活的一个特点。该建筑是献给圣洛克的,他是瘟疫患者的守护神,病患的遗体就被埋葬在隔壁的教堂里。威尼斯是一个东方贸易比例很高的港口城市,它不仅特别容易受到新一轮黑死病爆发的影响,也是隔离检疫系统最先发明出来的地方。隔离检疫系统是以船员在被允许卸货之前,要在一个边远岛屿度过40天(quaranta)而得名的。

丁托列托的大型绘画反映了慈善团体对自身重要性的认识,他的绘画描绘了《旧约》和《新约》中的许多情节。然而,它在一系列寓言画中达到高潮,其中最壮观的一幅,宽22英尺,展示了医院里的圣洛克,在这幅画中,圣人被描绘成一个给瘟疫患者服务的执刀医生。一个被光与影戏剧性地分割的病房里,当圣人触摸一个卧床的病人并鼓励他起身时,病人目瞪口呆地盯着他们腋下或腹股沟的炎症。他的手势反映了皇家触摸的传统,也被称为神秘触摸,即法国和英国的国王,在上帝的授意下,通过按下手掌来治愈病人,尤其是那些患有“国王的邪恶”——瘰疬的病人。

在17世纪和18世纪,有几所医院建得和圣洛克公会建造的大会堂一样宏伟。这些医院建得比斯巴达的卫生机构和最宏伟的宫殿更像宫殿,比如巴黎的荣军院、伦敦的格林威治皇家海员医院和切尔西皇家医院,这些医院都是为受伤军人建造的。为了配得上国家对其士兵和水手表现出的尊重——正如一位当代爱尔兰作家所指出的,他们是“为我们国家的荣誉而负伤退伍的军人”——这些建筑的设计和装饰都交给了那个时代最优秀的建筑师和画家。

荣军院里,儒勒·哈杜安·孟萨尔设计的圆顶教堂有查尔斯·德·拉·福斯的壁画和安东尼·柯塞沃克的雕塑。克里斯多佛·雷恩设计了格林威治和切尔西两家医院的建筑,詹姆斯·桑希尔爵士策划了旧皇家海军学院彩绘厅的大型装修计划。让老兵们高兴的是,后者还收入了约翰·沃利的画像,这位水手在海上待了70年,到了陆地上其言行依然粗粝:医院会议记录显示,“(他)在病房里喝得酩酊大醉……辱骂病房里的病友,赌咒地说他比房间里的任何人都要好。”不过,看着他们聒噪的同伴永远待在天花板上也是一种鼓舞。

天花板上的约翰·沃利画像

威廉·贺加斯碰巧是桑希尔的女婿,也是一位画家,他以沃利的战斗精神完成了为圣巴多罗买医院作画的任务——1697年,这家当地医院几乎是在其阴影下诞生的。1719-1745年间,伦敦新建了五家医院:盖伊医院、威斯敏斯特医院、皇家伦敦医院、圣乔治医院和米德尔塞克斯医院,而圣巴多罗买医院则得到了大规模扩建。1734年,霍加斯靠着提供免费工作,获得了装饰医院建筑新一翼的大型楼梯的委托。他的动机绝不是利他主义的:一位名叫雅各布·阿米戈尼的威尼斯历史画家正要签署该计划的合同,而民族主义者贺加斯决心打破外国画家对该国公共艺术的控制。

作为伦敦孤儿院的创办人,贺加斯更为无私的一面凸显了出来,该医院最初建址于伦敦的哈顿花园。尽管医院致力于保护儿童免受天花、痢疾等疾病的侵害,但没有孩子的霍加斯不仅自己抚养弃儿,还设计了他们的制服和医院的纹章,并捐赠他的几幅画作为最初的永久艺术藏品。随着托马斯·庚斯博罗和约书亚·雷诺兹等艺术家的更多作品的加入,艺术收藏提升了医院的形象,使它成为一项时尚事业。

伦敦孤儿院的博物馆

其他一些艺术家甚至与医院有更多的个人联系,包括长期卧床的弗里达·卡罗以及爱德华·蒙克——他被精神错乱的情人射中了手,他们都带着从未真正治愈的精神创伤。弗兰斯·哈尔斯是一位早期的画家,出于个人理由也对医院题材着迷,他在1642年画了一幅生动的群像,描绘“哈勒姆的圣伊丽莎白医院董事会”。画家捕捉了董事会会议的画面,这些市政显贵不仅仅是虔诚的基督教徒,而且出资照顾画家“低能”的儿子。1664年,他还画了哈勒姆老人救济院的男摄政者和女摄政者的吊坠群像,在困难时期,哈尔斯本人可能就是该救济院的一位住户。这种亲如一家的联系,也许是哈尔斯用同情的眼光描绘这些男人和女人,强调他们的人性高于他们的地位的一个原因。

同时,理查德·达德、文森特·梵高和西奥多·杰利柯都是对疯人院有亲身体验的著名画家。达德认为他的父亲是伪装的魔鬼,用一把生锈的小刀杀死了他,后因疯癫而被关在伯利恒精神病院。他在狱中画的最引人注目的两幅作品,不是他著名的童话画,而是同情他的医生亚历山大·莫里森爵士和威廉·查尔斯·胡德的肖像。以令人难忘的细节和自然的繁盛为背景,他们平静地凝视着画家/观众。他们坐着,对着一个人,而不是一个疯子。

达德笔下的医生亚历山大·莫里森爵士

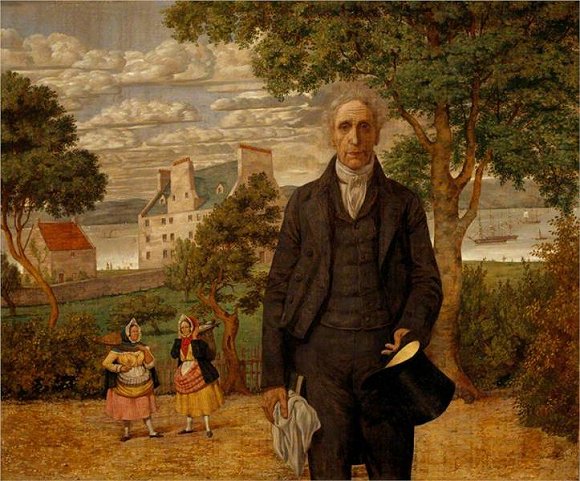

在反映精神疾病的画作中,最令人不安的作品出自法国浪漫主义艺术家杰利柯之手。大约在1820年,他为一位名叫埃蒂安-让·乔治的前沿精神病学医生创作了十幅一个系列的精神病患者肖像。它们中有5幅留存了下来,凭借其观察的高超和同情视角,它们代表着有史以来最非凡的肖像画。杰利柯自己也曾患过精神病,可能曾接受过乔治的治疗:这些画像描绘的可能是巴黎的沙普提厄教学医院或乔治医生在艾弗里私人收容所里的同狱犯人。它们也可能充当医生的教具,展示各种精神状态的表现,如强迫性嫉妒、盗窃癖或军衔妄想等。

在一次去英国的旅行中,杰利柯见到了查尔斯·柯克热尔,他是负责位于萨福克郡伍德布里奇镇塞克福德医院的建筑师,同时也负责阿什莫林博物馆和菲茨威廉博物馆,他回忆起这位画家的困境:“躺在床上数天到数周,然后开始剧烈运动。骑乘和驾车让他暴露在各种冷热的严酷中。”无论这位同行的患者是多么内敛抑或坦诚,在当时,杰利柯都没有留下任何自画像。

杰利柯笔下的精神病患

两次世界大战必然导致医疗艺术的巨大发展。其中最著名的例子是亨利·唐克斯绘制的第一次世界大战中面部毁容的士兵的蜡笔肖像。唐克斯是个异类,他自己最初也是一名外科医生,和其他人一起,跟着弗雷德里克·特雷弗斯爵士工作,这位爵士曾为“象人”约瑟夫·梅里克提供治疗并与其结成友谊。唐克斯离开手术室,去了艺术工作室,战争前后,他都是斯莱德艺术学院最有影响力的老师。然而,在战争期间,他又回到了医学领域,他的蜡笔画不是作为艺术作品创作的——尽管它们确实是艺术杰作——而是为开拓性的重建手术提供辅助的工具。

唐克斯对一战中毁容士兵的描绘

在温柔地呈现医生于病人关系上,谁都比不上戈雅1820年的作品《与阿列塔医生在一起的自画像》。戈雅不仅患有耳聋,还可能患有自身免疫性疾病,这让他的生活岌岌可危。在这幅双人肖像中,他展示了73岁的自己被一场恶性疾病打倒,年老体衰,精疲力竭,躺在床上,一瘸一拐。阿列塔医生正搀着他,以一种神圣的姿态和十分关切的神情,给他一杯饮料——一服安定剂或药水——即使病人虚弱得甚至不能回头看他。在这一对人背后的黑暗中,是一簇光谱,也许是焦虑的旁观者或者等待的鬼魂。阿列塔的关心救了戈雅的命,这幅非常亲密而情感外显的画是他的致谢。

与阿列塔医生在一起的自画像,绘于1820年

尽管这幅画有一个悲惨的结尾:在创作的那一年,阿列塔被西班牙政府派往非洲研究最新爆发的瘟疫。在那里,他似乎染上了疾病,在离家很远的地方去世了。因此,戈雅的画不仅仅是表达感激的私人礼物,也不仅是对一个人的深刻和由衷的纪念,而是对医生这种职业的纪念。

(翻译:鲜林)

简体中文

简体中文