1966年5月22日,在纽卡斯尔一场混乱的演出后的第二天,鲍勃·迪伦飞往巴黎,准备在两天后的25岁生日当天在奥林匹亚音乐厅举办演出。在勒布尔热机场,他被年轻的巴黎人搭讪。面对歌迷,他可以表现得活泼有趣,也会顽皮搞怪,但当被问及是否难以跨越语言障碍时,迪伦抢着说:“我有什么好在乎的呢?我们演奏的不是英国音乐、法国音乐或俄罗斯音乐,而是美国音乐。”

第二天下午,在乔治五世酒店地下室举行的官方新闻发布会上,他的坏脾气依然在延续。迪伦带来了自己的替身——一个从巴黎跳蚤市场上找到的口技表演人偶。摄影师巴里·范斯坦在现场观看了这场“马戏”:“每次有记者问他问题,他就把耳朵放在人偶的嘴边,假装听它说答案,然后把答案告诉媒体。这把媒体气坏了。”

到1966年,鲍勃·迪伦已经成为一个大众媒体事件。他在与媒体的互动中坚持准确性和参与性,但在场的许多记者要么是严肃新闻记者,要么仍在关注他早已遗忘的抗议时期。迪伦被激怒了,他对口译说:“我不介意他们问任何问题,但我介意他们问关于我的音乐的问题,因为他们对我的音乐一无所知。”

迪伦的问题是,就媒体和许多歌迷而言,他的名声不仅仅是歌曲带来的。正如他在那个月早些时候对一位爱尔兰记者说的:“很奇怪,我好像成了一个救世主……有了类似传教士的名声。”他不仅仅是一个歌手和成功的音乐家,或一个流行明星。他是“一代人的声音”,是新的青年文化的领导者,因为新的文化对许多成年人来说无法理解,所以需要解释和说明,而迪伦并不准备提供这些解释。

“每次有记者问他问题,他就把耳朵放在人偶的嘴边,假装听它说答案。然后他再把答案告诉媒体。这把媒体气坏了。”图片来源:AP Photo/Pierre Godot

在安非他命的推动下,迪伦比这一时期文化界几乎任何人发展得都要快。随着他成名的速度越来越快,他变得更加令人困惑,更加晦涩,脾气也更加暴躁。在巴黎,一位作家承认不熟悉他的专辑,迪伦以攻击回应:“你是个作家,我从来没有看过你写的东西。你不知道怎么写东西,你也根本不会写。”

如今的流行歌星可能也会这样攻击,部分原因是迪伦树立了“榜样”,但在1966年,这一行为无疑令人震惊。当然他也有头脑极其清晰的时刻,比如他在回应巴黎媒体时这样说:“我不属于任何运动。我脑子里有一些想法,我把它们说出来。”又比如他对另一位记者说:“我是一名摇滚歌手……我发现自己处于一个偶然的位置上。我很幸运,因为我赚了很多钱,也在做我真正想做的事。我没有爱好,没有其他兴趣。”

在巴黎奥林匹亚音乐厅举行的演出,是一轮艰苦的欧美巡演中的倒数第三场。歌手弗朗索瓦兹·哈迪那天去看演出,“(我)对迪伦有种不好的感觉。他太瘦了,非常虚弱,似乎真的生病了,不太像他原本的样子。我真的认为他已经到了死亡的边缘。”但迪伦并没有死。事实上,正是他从青少年时期快速发展中的兰波式逃脱,为他随后55年的生活、工作和公众参与奠定了基础。

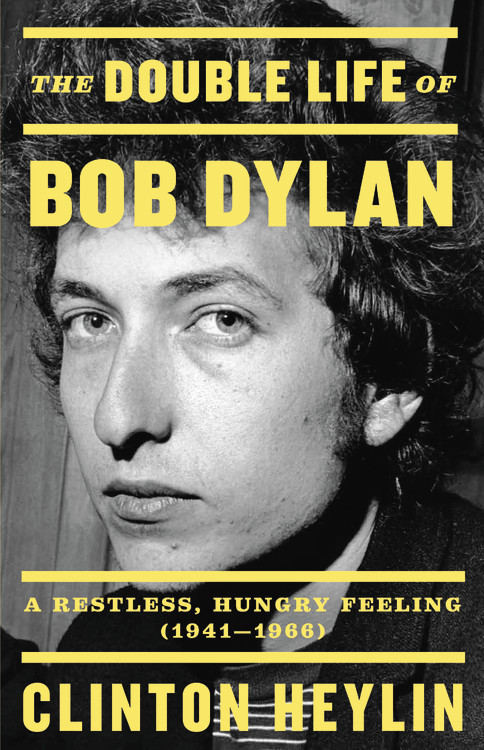

《鲍勃·迪伦的双重生活》( The Double Life of Bob Dylan )一书从1941年讲述至1966年,共500页,显然旨在成为迪伦在这一时期的权威记录。本书只是今年5月24日迪伦80岁生日所引发的出版大潮中的其中之一,其他作品包括霍华德·苏恩斯和罗伯特·谢尔顿对已有传记的修订,保罗·莫利、克里斯·格雷戈里和迈克尔·格雷的新作,以及由肖恩·莱瑟姆编辑的一册学术论文。

迪伦如今的影响力建立在自20世纪90年代末以来不断加快步伐的重塑进程之上。他在音乐方面的影响力包括《Bootleg》系列专辑,这一系列专辑是对他过去所有创作的彻底检查——现在已经超过了15辑,他还有一系列新专辑,最终在2020年的《Rough and Rowdy Ways》中达到高潮,在英国荣登排行榜榜首。

《鲍勃·迪伦的双重生活》

迪伦还获得了其他一些重要荣誉:2012年奥巴马颁发的总统自由勋章,2016年的诺贝尔文学奖。他也在其他领域进行创作——高古轩画廊、国家人像美术馆和丹麦国家画廊都举办过他的画展;2013年,伦敦的哈尔西恩画廊展出了“Mood Swings”,其中有七扇由迪伦焊接的锻铁门,直接回溯了他在美国的“铁矿之乡”的根源。

他活跃的另一个领域是商业。他拍摄了汽车和百事可乐的广告,2020年以超过3亿美元的价格将全部歌曲出售给环球音乐出版集团,并以1500-2000万美元的价格将大量档案出售给乔治·凯泽家庭基金会和塔尔萨大学。克林顿·海林正是在研究了这些以前不为公众所知的材料之后,得以修订和更新他著于1991年的迪伦传记:《阴影背后的鲍勃·迪伦》。

看完序言你就会发现,海林的这本传记显然得益于这些材料。大量的磁带、信件和未曝光过的影像资料为我们进一步阐明了一个熟悉的故事:这个有冲劲的少年突然从明尼苏达州的希宾一炮而红,将他的思想、话语和旋律深深地印在一代又一代人的心灵中,直到1966年夏天,他在流行歌星的巅峰时期消失,仿佛一团烟雾。

那些描述迪伦希宾时光的材料——当时他对汉克·威廉姆斯、猫王、小理查德和巴迪·霍利(迪伦在他死前三天见过他)很着迷,通过描述他在犹太夏令营(赫兹尔营)的时光和他与命运多舛的拉里·凯根(16岁时因事故致残)的友谊得到充实。海林仔细解读了迪伦在1960年和1961年重塑自己时对自我的抹杀,也提到了他与哥伦比亚唱片公司早期合同上的把戏。1962年,骗子/经理人阿尔伯特·格罗斯曼的加入使情况进一步复杂。

书中也给出了详尽的描述,关于鲍勃·迪伦这位伍迪·格思里的信徒如何成为备受质疑的民谣歌手、抗议的代表声音、超凡脱俗的幻想家、意识错误的流行明星/祸害。尽管许多人已经介绍过这些情况,但充分的最新材料让其中大部分内容更加新颖:特别是那场让他迈入明星阶段的1963年10月的卡内基音乐会,以及1964年5月在英国首次表现出来的“疯狂粉丝”行为。

书里也收录了一些珍贵的资料,如1963年7月迪伦与他在明尼阿波利斯的朋友托尼·格洛弗之间的争吵录音,1965年5月对一名剑桥学生富有启发性的采访文字稿(被遗留在迪伦的酒店房间里),以及1966年5月D·A·彭尼贝克和霍华德·阿尔克拍摄的混乱镜头脚本的文字稿。书中也有大量关于迪伦与苏兹·罗托洛和琼·贝兹之间断断续续、经常是两面派的关系的内容,后两者都曾经写过,迪伦越是成功,就越是肮脏。罗托洛认为他“屈服于内心的魔鬼”,而贝兹则认为他 “难以驾驭到不可思议的地步”。

迪伦自导纪录片《Eat the Document》海报

这就是问题所在。海林破除迷思的方法也许是迪伦从一开始就为抹去罗伯特·齐默尔曼(迪伦的本名)而做的许多错误尝试的自然结果:他的双重生活。揭露事实是传记作家的工作,但这导致海林过度强调迪伦的不良行为。书中有大量的引述佐证迪伦有时是骗子和狗屎,但却对音乐、这一时期他正在写的那些塑造了另一个现实的有远见的歌曲这类事实视而不见。

这是另一种双重生活。迪伦总是痴迷于文学的力量:凯鲁亚克、兰波,以及神话的变革性。从一开始,他就寻求将自己推进到超越自我的意识中。他总是很难读懂,总是本能的,完全致力于一种不妥协的、苛刻的观点。到1965年末,这种观点已经将他带到了奇怪的境地,正如他告诉艾伦·金斯堡的:“我不知道我做的是什么鬼东西。我可以告诉你,这不是我的本意。但是……这些歌并不差。”

当青少年文化准备好接受更多的舞曲和浪漫情歌时,正是迪伦与时代同步的本能,将他推向了成功。迪伦在1965年释放了最强大的力量,甚至吸引着白人流行音乐也跟随他的脚步而动,同时也吸引了所罗门·伯克(翻唱了《麦琪的农场》)和奥蒂斯·雷丁等灵魂歌手。

海林似乎完全忽略了迪伦的超然品质,但又认为自己比迪伦更了解迪伦(他一度令人震惊地指出,迪伦本可以“更好地选曲和选择专辑的发行顺序”)。可能是因为海林太熟悉迪伦,但这也揭示了该书的最大问题之一:海林自己。他对艾伦·金斯堡和歌手保罗·克莱顿持负面意见,分别称他们为“臭名昭著的同性恋”和“鸡奸者”,并在其他地方抨击了“荒谬的‘厌女猎人’”。

海林习惯于在自己的作品中引用迪伦的歌词,但显得刺耳枯燥。最糟糕的是他对其他迪伦传记作家的攻击。在序言中,他侮辱了包括霍华德·苏恩斯和伊恩·贝尔在内的传记作家,并否定了维克托·迈默斯等回忆录作家。对于传记作家来说,过度认同他们作传的人物本身就是一个很大的错误。有时,海林似乎认为他拥有迪伦。但没有人拥有迪伦,甚至罗伯特·齐默尔曼也不能拥有迪伦,他早在1964年就开始以第三人称un autre(其他)来谈论鲍勃·迪伦。

鲍勃·迪伦六十年代的故事是引人入胜的,且仍具有现实意义——更重要的是,他后来的职业生涯和大部分生活都是对1965年和1966年地狱式压力的反应。这是一个伟大的流行歌手故事,与著名演员詹姆斯·迪恩早逝的神话联系在一起。但到了这个阶段,读者可能想关注其后的55年,特别是迪伦在21世纪的非凡创造力,因为这位少年民谣诗人变成了反思的老年形象。

《鲍勃·迪伦的双重生活》是一部严肃的作品,竭力想从作者笔下脱身。精心的编辑可能会控制住海林最坏的冲动,但效果并不好:这篇序言被允许付印是一种失职。令人遗憾的是,尽管有如此深入的研究和新的信息,海林最终的作品被他自以为是和喧宾夺主的自我中心所玷污,使整本书成为他几乎不受控制的怪癖的人质。

(翻译:李思璟)

简体中文

简体中文